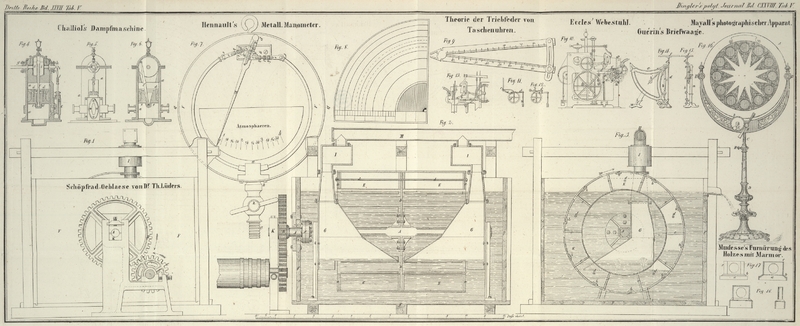

| Titel: | Das Schöpfradgebläse von Dr. Th. Lüders zu Mägdesprung. |

| Autor: | Th. Lüders |

| Fundstelle: | Band 128, Jahrgang 1853, Nr. LXXIV., S. 321 |

| Download: | XML |

LXXIV.

Das Schöpfradgebläse von Dr. Th. Lüders zu

Mägdesprung.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Lüder's Schöpfradgebläse.

Obgleich dieses Gebläse schon seit beinahe zwanzig Jahren im Betriebe ist, so blieb

dasselbe doch bisher im Allgemeinen unbekannt, und es dürfte daher diese

Beschreibung dem technischen Publicum um so mehr interessant seyn, als sich die

Vortheile dieses Gebläses durch die langjährige Erfahrung immer mehr und mehr

herausgestellt haben.

Im Jahre 1828 machte der Erfinder die ersten Versuche mit einem Modelle dieses

Gebläses, welche den besten Erfolg für die Ausführung im größern Maaßstabe

versprachen, hatte jedoch erst 1834 Gelegenheit in Mägdesprung wirklich ein solches

Gebläse auszuführen, das seit jener Zeit auf einem der dortigen Frischfeuer in

Thätigkeit ist.In den Annales des Mines VI. Série, T. XII, ist die Zeichnung und

Beschreibung dieses Gebläses zum erstenmal veröffentlicht. In der

encyklopädischen Zeitschrift 1848, S. 540, und im polytechnischen

Centralblatt 1849, S. 448, wird es von Hrn. Dr.

Schofka empfohlen; auch findet man im

Polytechnischen Centralblatt 1850, S. 127, eine kurze Beschreibung

desselben.

Das Princip des Schöpfradgebläses besteht darin, daß mehrere, an der Peripherie einer

sich theilweise unter Wasser drehenden Trommel befindliche Kammern sich mit Luft

füllen, diese dann durch Umdrehung der Trommel unter Wasser bringen und in

umgekehrte Trichter entweichen lassen, aus denen sie zu dem Orte ihrer Verwendung

gelangt.

Durch irgend eine, auf das äußere Ende der Welle A

ausgeübte bewegende Kraft wird das Gebläse in Betrieb gesetzt. Es geschieht dieses

bei dem in Mägdesprung arbeitenden Gebläse mittelst zweier Zahnräder B und C durch ein Wasserrad.

An einer auf der Welle A aufgekeilten gußeisernen Scheibe D ist die oben erwähnte Trommel E befestigt und dadurch die Verbindung dieser mit der Welle hergestellt.

Die den hohlen Raum der Trommel einschließende äußere Wand wird durch einfache

Bretter, und die Seitenwände derselben werden durch zwei gußeiserne Kränze a, a gebildet.Zur Deckung der Fugen dieser Bretter ist unter jede derselben eine Latte

genagelt, wie man es bei b, b, Fig. 3, angedeutet

findet. Um eine feste Verbindung dieser Theile herzustellen, ist auf jeder Seite der

Mittlern gußeisernen Scheibe D, sowie an der nach innen

gekehrten Seite jedes der gußeisernen Kränze a, a ein

aus eichenen Bohlen bestehender Kranz von gleicher Größe der gußeisernen angebracht,

an welche Kränze die einzelnen Bretter der äußern Trommelwand durch starke Nägel

befestigt sind. Innerhalb der Trommel wird, concentrisch mit der äußern Trommelwand,

ein zweiter Cylinder durch an die innere Peripherie der Bohlenkränze genageltes

Blech gebildet.

Jeder der so entstehenden hohlen körperlichen Ringe zu beiden Seiten der Mittlern

Scheibe ist durch radial stehende hölzerne Scheidewände c, c,

c in zehn gleiche Abtheilungen oder Kammern getheilt, und es werden diese

Scheidewände sowohl an die äußere hölzerne, als auch an die innere blecherne Wand

mit Nägeln gehörig befestigt.Die Eintheilung der Trommel in 10 Kammern hat sich als am zweckmäßigsten

herausgestellt. Zur sicherern Verbindung der einzelnen Theile der Trommel unter einander

dienen noch fünf Schraubenbolzen, die man bei d, d, d,

Fig. 2 und

3,

sieht.

In jeder Kammer ist in ihrer ganzen Länge in der äußern und dieser gegenüber auch in

der innern Wand der Trommel eine unmittelbar an die Scheidewand gränzende schmale

Oeffnung angebracht, und kommt es auf das richtige Verhältniß der Breite dieser

Oeffnungen hauptsächlich an. Die ganze Trommel befindet sich in einem Kasten F, der bis beinahe zur innern Trommelwand mit Wasser

angefüllt ist. Man hat besonders Sorge zu tragen, daß der richtige Wasserstand, der

durch die innere Trommelwand bestimmt wird, stets beibehalten werde, was man leicht

durch einen fortwährenden geringen Zufluß in den Wasserkasten und ein in der

richtigen Höhe angebrachtes Abflußrohr erlangen kann.

Wird die Trommel nach der mit einem Pfeile bezeichneten Richtung gedreht, so füllt

sich die oben stehende Kammer mit Luft, diese wird dann durch das von unten in die

Kammer tretende Wasser von der äußern Luft abgeschnitten und immer tiefer unter

Wasser gebracht, wobei sie sich mehr und mehr verdichtet. Beinahe auf dem tiefsten

Punkte angelangt, entweicht sie durch die innere Oeffnung der Kammer und wird dann in

den Hauben G, G aufgefangen, steigt aufwärts und geht in

das Rohr H über, durch welches sie nach der Düse des

Frischfeuers geleitet wird.

Die theils aus Gußeisen, theils aus Blech zusammengesetzten Hauben G, G ragen von beiden Seiten in die Trommel hinein und

reichen möglichst nahe an die mittlere Scheibe D heran.

Zu beiden Seiten der Trommel gehen sie etwas tiefer im Wasserkasten hinunter, als

innerhalb derselben, damit etwa seitwärts aus der Trommel entweichende Luft noch von

ihnen aufgefangen wird. Zwischen das von jeder Haube aufsteigende und das

horizontale Rohr H ist ein gußeiserner Kasten I geschraubt, dessen obere Oeffnung seitwärts von der

untern steht, damit etwa aufwärts spritzendes Wasser nicht mit in den Windstrom des

Rohres gelangt, sondern sich über der untern Oeffnung des Kastens I an der Decke desselben bricht und zurückfällt. Ein

solches Spritzen kommt bisweilen bei einem unregelmäßigen oder zu schnellen Gange

des Gebläses vor.

Die Trommelwelle A ruht innerhalb des Wasserkastens in

zwei Zapfenlagern; außerhalb ist auf einer Seite derselben ein drittes Lager K angebracht, neben welchem das zum Betriebe

erforderliche Zahnrad B befestigt ist. Zur Dichtung der

Welle in der Wand des Wasserkastens dient ein Lederring von der bei e, Fig. 2, ersichtlichen

Form. Der leichtern Auseinandernahme wegen ist die Trommelwelle bei f gekuppelt.

Als vortheilhafteste Geschwindigkeit hat sich die von 10 Umdrehungen pro Minute bei den Dimensionen des Mägdesprunger

Gebläses herausgestellt.

Nach dem Gesagten wird man leicht die Vortheile dieses Gebläses vor allen übrigen

bisher bekannten anerkennen, die in völlig gleichmäßigem Windstrome, sehr geringer

Betriebskraft, Einfachheit der Construction, leichter und wenig kostspieliger

Anfertigung und sehr geringen Erhaltungs- und Reparaturkosten bestehen.

Das in Mägdesprung arbeitende Gebläse wird von einem oberschlägigen Wasserrade von 9

Fuß Durchmesser und 3 Fuß Breite betrieben und bedarf beim regelmäßigen Gange einer

Schützöffnung von nur 1/2 Zoll, bei 1 1/2 Fuß Wasserstand über derselben, wobei es

pro Minute 250 Kubikfuß Wind mit einem Drucke von 2

1/2 bis 3 Zoll Quecksilbersäule gibt. Die Zapfen der Trommelwelle verursachen sehr

geringe Reibung in ihren Lagern, da die Trommel fast gänzlich vom Wasser getragen

wird. Sowohl Welle als Lager sind aus Gußeisen und die Zapfen haben sich, trotzdem

sie nie geschmiert werden, bereits über 15 Jahre sehr gut gehalten. Alle Theile

dieses Gebläses sind sehr kunstlos und einfach anzufertigen, es bedarf keiner Klappen, keiner

Kolben, keiner schwierig herzustellenden Dichtungen, und läßt sich selbst von

weniger geschickten Arbeitern und ohne theuere Werkzeugsmaschinen anfertigen.

Die Dimensionen des obigen Gebläses sind in rheinländischem Maaß folgende:

Durchmesser der Trommel im

Lichten

6 Fuß

– Zoll

Länge der Trommel im Lichten, nach

Abrechnung der Kränze

6 „

3

„

Breite der Kammern im

Lichten

– „

10

„

Breite der

äußerninnern

Oeffnungen in den Kammern

–

„– „

3

1/4 „ 4

1/2 „

Höhe vom Wasserspiegel bis zum

innern Boden der Trommel

– „

1/2

„

Höhe vom Wasserspiegel bis zur

untern Kante der Hauben innerhalb der Trommel

3 „

6 „

Um das Schöpfradgebläse zum Betriebe eines Hohofens benutzen zu können, würde eine

Trommel von 8 Fuß Durchmesser und der erforderlichen Länge ausreichend seyn. Man

würde damit eine Windpressung von etwa 4 Zoll Quecksilbersäule erreichen.

In jedem Falle, wo man eine stärkere Windpressung, als die durch einen Ventilator

erzeugte gebraucht, und wo man diesen nicht der Raumersparung wegen anwenden will,

dürfte dieses eigenthümliche, so lange Zeit als höchst zweckmäßig bewährte Gebläse

anzuempfehlen seyn. Möchte es doch in dem lieben deutschen Vaterlande recht bald

Nachahmung finden, damit durch Anerkennung seines Werthes der Erfinder einigermaßen

für die Kämpfe, die er um seinetwillen in der ersten Zeit des Betriebes gehabt,

entschädigt würde!

Tafeln