| Titel: | Whitworth's Mechanismus, um bei Nuthhobelmaschinen etc. den Meißel, während er schneidet, langsam, hingegen während er sich zurückzieht, rasch zu bewegen, ohne den Treibriemen von einer Riemenscheibe auf eine andere zu bringen, oder überhaupt die Winkelgeschwindigkeit der Triebscheibe zu verändern; beschrieben von Professor C. Walther. |

| Fundstelle: | Band 128, Jahrgang 1853, Nr. XCVI., S. 402 |

| Download: | XML |

XCVI.

Whitworth's Mechanismus, um

bei Nuthhobelmaschinen etc. den Meißel, während er schneidet, langsam, hingegen während

er sich zurückzieht, rasch zu bewegen, ohne den Treibriemen von einer Riemenscheibe auf

eine andere zu bringen, oder überhaupt die Winkelgeschwindigkeit der Triebscheibe zu

verändern; beschrieben von Professor C. Walther.

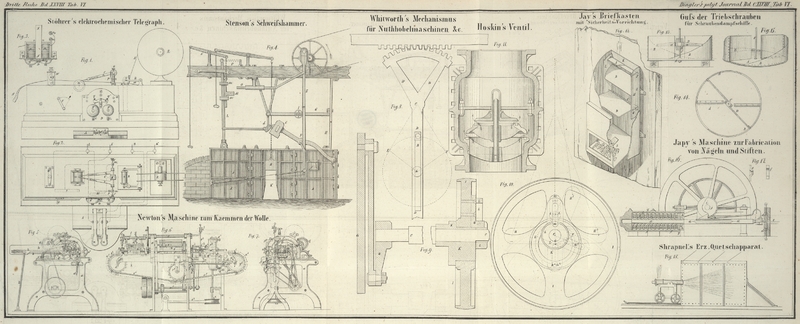

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Walther, über Whitworth's Mechanismus für Nuthhobelmaschinen

etc.

Unter den vielen von Whitworth zur Londoner Ausstellung

gelieferten Werkzeugmaschinen befand sich eine Hobelmaschine und eine

Nuthhobelmaschine, welche beide durch eine Kurbel oder einen Krummzapfen in Bewegung

gesetzt wurden und die Aufmerksamkeit vieler Beschauer deßhalb besonders auf sich

lenkten, weil bei ihnen nicht wie gewöhnlich eine halbe Riemenscheibenumdrehung für

den Schnitt, die andere für den Rückgang verwendet, sondern der Rückgang ungefähr in

der halben Zeit bewerkstelligt wurde, die der Meißel zum Schneiden, also während

seiner Bewegung in der einen Richtung nöthig hatte.

Die Gründe, welche diese Anordnung rechtfertigen, liegen sehr nahe: Während der

Meißel schneidet, muß nicht nur die gesammte Reibung der Maschine, sondern auch der

aus dem Schneiden selbst hervorgehende Widerstand überwältigt werden; geht hingegen

der Meißel nach dem Schneiden zurück, also leer, so ist während dieses Rückganges

bloß die Reibung der Maschine von der Triebkraft zu überwinden. Der Widerstand der

Maschine ist folglich, je nachdem der Meißel schneidet, oder sich zurückzieht,

ungleich, und daher wird auch im einen Falle eine größere, im anderen eine kleinere

bewegende Kraft in Anspruch genommen werden. Um nun diese Ungleichheit zu

verringern, und den Widerstand der Maschine so gleichförmig als möglich zu machen,

muß die Geschwindigkeit des Meißels beim Schneiden klein, beim leeren Zurückgehen

dagegen groß gemacht werden. Hierdurch wird aber noch ein weiterer, größerer

Vortheil erreicht, nämlich der, daß man die Maschine schneller gehen lassen kann,

als bei der gewöhnlichen Einrichtung, bei welcher eine halbe Riemenscheibenumdrehung

für den Schnitt, die zweite für den Rückgang verwendet wird. Bei schnellerem Gange

der Maschine werden aber in derselben Zeit mehr Schnitte gemacht, also wird mehr

Arbeit geliefert als früher, ohne die Geschwindigkeit des Meißels beim Schneiden zu verändernvermindern.

Ein Beispiel wird das oben Gesagte noch deutlicher machen: Dreht sich bei einer

gewöhnlichen Nuthhobelmaschine die Riemen- oder Triebscheibe in je vier

Secunden einmal, so werden zwei Secunden Zeit zum Schnitte, und die zwei übrigen zum

Rückgange des Meißels verwendet werden. Kann man nun den Rückgang des Meißels in

einer Secunde bewerkstelligen, so sind zu jedem Doppelhube, also zu jeder

Riemenscheibenumdrehung nur drei Secunden Zeit erforderlich, und die neue Maschine

wird demnach in drei Tagen so viel arbeiten, als eine ältere in vier Tagen, ohne daß

man die Geschwindigkeit des Meißels während des Schneidens verändert hat; denn

derselbe wird immer noch wie früher zwei Secunden Zeit zum Schnitte haben.

Der Mechanismus, durch welchen Whitworth diese

ungleichförmige Bewegung für seine Hobelmaschine hervorbringt, ist zwar schon

ziemlich bekannt, meines Erachtens aber noch wenig angewandt. Aus diesem Grunde, und

weil derselbe zum Verständnisse der später zu beschreibenden neuen und

eigenthümlichen Vorrichtung, welche Whitworth zum selben

Zweck an seinen Nuthhobelmaschinen anbrachte, beitragen wird, möchte eine kurze

Erklärung desselben hier wohl am Platze seyn.

Man denke sich auf das Ende einer Achse A, Fig. 8, auf

welcher sich außerdem noch eine Riemen- oder Triebscheibe befindet, die sich

gleichförmig dreht, eine Kurbel B aufgesteckt. Wird nun

an die Warze dieser Kurbel eine Zug- oder Bleuelstange angehängt, deren

entgegengesetztes Ende mit dem Schlitten einer Hobelmaschine verbunden ist, so wird

dieser für den Hin- und Zurückgang gleiche Zeit brauchen; greift die

Krummzapfenwarze jedoch, auf welche ein prismatisches Metallklötzchen drehbar

aufgesteckt ist, in den in einem Hebel D angebrachten

Schlitz, so wird dieser für jede Kurbelumdrehung eine Schwingung hin und zurück um

den Drehungspunkt C machen. Die Winkelgeschwindigkeit

des Hebels wird aber eine ungleiche seyn, weil die Krummzapfenwarze ihre Entfernung

von der Drehungsachse

des Hebels verändert, und während erstere den Weg von E

nach F zurücklegt, wird der Hebel seine volle Schwingung

in der einen Richtung gemacht haben. Für seinen Rückgang bleibt demnach von der

Kurbelwarze noch der doppelt so große Weg von F D E zu

durchlaufen. Ist die Winkelgeschwindigkeit der Achse A

beständig dieselbe, so wird die Bewegung des Hebels nach einer Richtung gerade in der halben Zeitin derselben Zeit erfolgen, welche zur Bewegung in der entgegengesetzten Richtung nöthig

ist. Diese ungleichen Hebelschwingungen sind nun nur noch auf den Schlitten der

Hobelmaschine zu übertragen, was entweder auf die in Fig. 8 angedeutete Weise

durch einen gezahnten Sector und Zahnstange geschehen kann, oder einfach dadurch,

daß man den Hebel nur einarmig macht, und an sein der Achse gegenüberliegendes Ende

ein Gelenk anhängt, welches die Verbindung mit dem Schlitten der Hobelmaschine

herstellt.

Der eben beschriebene Mechanismus war nun, um für die Nuthhobelmaschine mit vertical

auf- und abwärts gehendem Meißelträger passend zu seyn, so abzuändern, daß

die Achse C statt in schwingende, in rotirende Bewegung

versetzt wird, und zwar mit derselben Ungleichförmigkeit, da dann der ganze Bau der

Maschine derselbe blieb, und die den Meißelträger G,

Fig. 9,

bewegende Kurbel H in der halben Zeit in die Höhe

steigt, welche zu ihrem Niedergange nöthig ist.

Hr. Whitworth erreichte seinen Zweck auf folgende

Weise:

Statt die Riemenscheibe I, Fig. 9 und 10, wie gewöhnlich auf

die Hauptachse C der Maschine festzukeilen, steckte er

sie auf einen am Maschinengestell befestigten besonderen Zapfen K von ziemlich großem Durchmesser lose auf. Dieser der

Riemenscheibe als Achse dienende Zapfen ist excentrisch, und parallel zu seiner

Achse durchbohrt, so daß die Hauptwelle C durch

denselben hindurch geht, und sich in ihm wie in einem Lager drehen kann. Die

Verbindung der Riemenscheibe I mit der Welle C ist mm durch einen kleinen geschlitzten Krummzapfen

L hergestellt, der auf dem hintern Ende der Achse

C befestigt ist. In den Schlitz dieses Krummzapfens

greift ein Mitnehmer M ein, welcher, auf einen Arm der

Riemenscheibe aufgeschraubt, so nahe als möglich bis zum Zapfen K, in einer gewissen Stellung daher auch bis zur Achse

C hinabreicht. Da dieser Mitnehmer mit der

Riemenscheibe l rotirt, diese aber eine andere

Drehungsachse hat als die Welle C, so muß sich

nothwendig die Entfernung desselben von C jeden

Augenblick ändern, und er wird letzterer bald nahe stehen, bald weit von derselben

entfernt seyn. Macht der Mitnehmer M mit der

Riemenscheibe den Weg von E nach F, Fig.

10, das heißt eine Drehung von 120°, so wird, weil während dieser

Drehung M der Achse

C am nächsten stand, diese eine halbe Umdrehung gemacht,

die Kurbel H daher von der tiefsten in die höchste Lage

gebracht haben, und zum Abwärtsgehen derselben wird dann noch eine Drehung der

Riemenscheibe von 240°, oder der Weg des Mitnehmers F

D E nöthig seyn. Die Kurbeln H und L sind rechtwinkelig zu einander auf der Achse C befestigt. Die punktirten Linien geben verschiedene

Lagen der Krummzapfen, der Zugstange und des Meißelträgers an.

Tafeln