| Titel: | Der elektrochemische Telegraph von G. Stöhrer; beschrieben vom Telegraphenlinien-Inspector L. Galle. |

| Fundstelle: | Band 128, Jahrgang 1853, Nr. CIV., S. 416 |

| Download: | XML |

CIV.

Der elektrochemische Telegraph von G. Stöhrer; beschrieben vom

Telegraphenlinien-Inspector L. Galle.

Aus dem polytechn. Centralblatt, 1853, Liefer.

10.

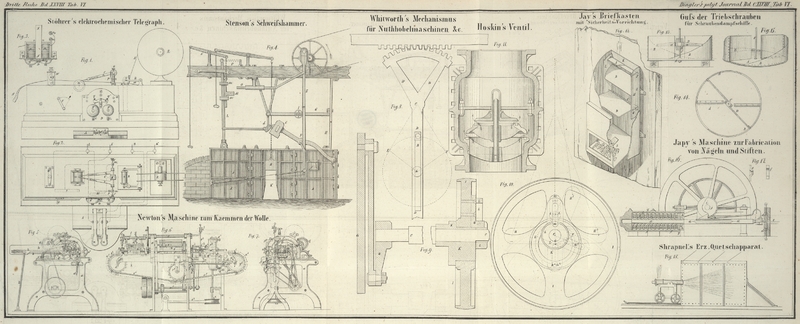

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Stöhrer's elektrochemischer Telegraph.

Die große Einfachheit der telegraphischen Zeichen, welche durch den

elektromagnetischen Doppelstiftapparat von E. Stöhrer

(polytechn. Journal Bd. CXIX S. 34), im

Vergleich zu dem Morse'schen Einstiftapparate, erzielt wird, veranlaßt

den Erfinder jenes Apparats, diese Zusammenstellung der Zeichen auch auf einen

solchen Telegraphenapparat anzuwenden, bei dem die Zeichen nicht durch eine

mechanische Bewegung, sondern durch die chemische Zersetzung eines Salzes

hervorgebracht werden, und es construirte derselbe daher den in Fig. 1, 2 und 3 in 1/6 der natürlichen

Größe dargestellten chemischen Doppelstiftapparat. Dieser unterscheidet sich von dem

oben erwähnten wesentlich dadurch, daß er viel empfindlicher ist und daß die Zeichen

durch den von der entfernten Station ausgesandten primitiven Strom, nicht durch den

einer Localbatterie hervorgebracht werden. Aus diesem Grunde fällt bei dem

chemischen Telegraphen zwar das bei anderen Schreibapparaten nöthige Relais weg,

doch kann auch das Princip der Uebertragung dabei nicht angewendet werden, weil eben

aus Mangel einer mechanischen Bewegung beim Telegraphiren der Schluß einer neuen

Batterie nach einem weiter liegenden Orte hin nicht vermittelt werden kann.

Der elektrochemische Doppelstiftapparat enthält folgende Haupttheile: den Commutator

A, das Triebwerk W, das

Schreibwerk C, die Annetzvorrichtung B und das Glockenwerk D.

Der Commutator A besteht aus zwei messingenen Tasten a, a₁, welche in den Scharnieren b, b₁ sich drehen und vorn durch darunter

befindliche Federn r, r₁, Fig. 1, dergestalt

emporgehalten werden, daß sie im ruhigen Zustande mit den hinteren Enden auf einem

Messingbocke d fest aufliegen, also in leitender

Verbindung mit demselben stehen. Unter den vorderen Enden der Tasten befindet sich

eine Stahlfeder l, welche mit der Klemme K und durch diese mit dem Kupferpole der

Telegraphirbatterie permanent verbunden ist. Der Messingbock d ist mit dem Zinkpole mittelst der Klemme Z,

die linke Tafte mit der Erde mittelst der Klemme E und

die rechte Taste mit dem Messingständer m₁ oder

dem messingenen Schreibhebel s₁ und mit der in

Fig. 2

durch punktirte Linien angedeuteten Metallfeder e

fortwährend in leitender Verbindung.

Das Triebwerk W, von dem in Fig. 1 und 2 nur der oberste Theil

mit den Walzen y und z

angedeutet ist, dient dazu, während des Empfangens telegraphischer Zeichen den

Papierstreifen S, welcher auf der Rolle R aufgewickelt ist, unter der Walze t und über der Messingwalze u, auf welcher die Schreibhebel s, s₁

aufliegen, hinwegzuziehen. Mit dem Triebwerke ist die Klemme L in welche der Leitungsdraht eingesteckt ist, permanent in leitender

Verbindung. Im Ruhezustande des Triebwerks ist die Metallfeder e mittelst des Hebels c so

in das Werk eingelegt, daß dasselbe arretirt ist, gleichzeitig aber auch eine

metallische Verbindung zwischen der Feder e und dem

Triebwerke oder zwischen dem Ständer m₁ und der

Klemme L besteht. Soll das Triebwerk in Gang kommen, so

wird der Hebel c nach rechts gedreht, dadurch die Bremse

gelüftet und gleichzeitig die leitende Verbindung zwischen e und W aufgehoben. Der Zweck dieser

Einrichtung wird weiter unten auseinandergesetzt werden.

Die Schreibhebel

s und s₁, welche

durch die Holzrolle k von einander isolirt sind und

deren untere spitze Enden aus Platin bestehen, liegen ruhig und lose auf der Walze

u; mittelst der Welle f,

auf welcher dieselben befestigt sind, können sie seitwärts verschoben werden, damit

ein Papierstreifen mehrere Male gebraucht werden kann. Die Fixirung der Welle f geschieht mittelst der Feder p und der auf den Ständer m, m₁

befindlichen Schrauben o und o₁.

Die Annetzvorrichtung

B dient dazu, den Papierstreifen, welcher mit dünnem

Stärkekleister bestrichen und mit einer Lösung von Jodkalium getränkt ist, zu

befeuchten, weil nur dann die Zersetzung des Jodkaliums und der Uebergang des

elektrischen Stromes von einem Schreibstifte zum anderen erfolgen kann. Der

Papierstreifen wird durch die mit Gutta-percha überzogene Walze t auf einen Docht x, welcher

in ein darunter befindliches Wassergefäß taucht, angedrückt) das Gestell, welches

die Walze t trägt, ist an einem Ende in feinen Spitzen

drehbar und ruht theilweise mittelst der Schraube v auf

der Feder w, damit der Druck auf den Papierstreifen

beliebig vermindert werden kann.

Da die Schreibhebel keine hörbaren Zeichen hervorbringen, so dient das Glockenwerk

D dazu, den Anruf zum Beginn des Telegraphirens zu

bewirken; dasselbe besteht aus zwei Glocken g und g₁ von verschiedener Größe und folglich von

verschiedenem Klange, hinter welchen ein Elektromagnet M,

M₁, Fig. 3, angebracht ist. Der eiserne Hammer h,

welcher über seinem Schwerpunkte in feinen Zapfen drehbar ist, wird durch einen

starken permanenten Magneten N, S, Fig. 3, dergestalt

magnetisch inducirt, daß er z.B. in dem gegenwärtigen Falle an beiden Seiten einen

magnetischen Südpol bildet. Wenn nun beim Ruhestande des Triebwerkes, in welchem

Falle dasselbe mit der Feder e leitend verbunden ist,

ein elektrischer Strom von der entfernten Station aus dem Leitungsdrahte in die

Klemme L eintritt, so geht derselbe durch W und e in den Ständer m, aus diesem durch die Windungen des Elektromagneten

und aus diesen durch die rechte und linke Taste des Commutators in die Erde. Von den

Enden q, q₁, der Eisenkerne des Elektromagneten

wird daher einer Nord-, der andere Südmagnetismus annehmen und somit das eine

Ende des Hammers h angezogen, das andere so weit abgestoßen, daß es an

die darunter befindliche Glocke schlägt. Beim Umkehren des Stromes wechseln auch die

Pole des Elektromagneten und es schlägt dann der Hammer auf die andere Glocke. Die

Drahtwindungen des Elektromagneten sind so angeordnet, daß beim Drücken der linken

Tafte die linke Glocke, beim Drücken der rechten Taste die rechte Glocke anschlägt,

und es sind die Glockenzeichen denen auf dem Papierstreifen entsprechend, die

Zeichen mit der linken Glocke denen des unteren Schreibstiftes s, die der rechten Glocke denen des rechten

Schreibstiftes s₁. Wenn auf diese Weise der Anruf

erfolgt ist, so wird der Hebel c nach rechts gedreht,

dadurch die Bremse gelöst, dem Triebwerk freier Lauf gelassen und gleichzeitig die

leitende Verbindung zwischen demselben und der Feder e

unterbrochen. Dann geht der elektrische Strom von der Klemme L in den Stander n und m, hierauf in den Schreibhebel s, durch die

Feuchtigkeitsschicht und theilweise auf der Metallwalze u nach dem oberen Schreibhebel s₁, aus

diesem in den Ständer m₁ und n₁, hierauf durch die Windungen des

Elektromagneten in die rechte und linke Taste des Commutators und aus der letzteren

nach der Klemme E und zur Erde. Beim Uebergange des

elektrischen Stromes aus dem einen Schreibhebel in den anderen erfolgt eine

Zersetzung des Jodkaliums dergestalt, daß sich an der Stelle, wo der positive Strom

auf den Papierstreifen eintritt, der negative Bestandtheil des Jodkaliums, das Jod,

als dunkelbraune Masse absetzt. Wird auf der entfernten Station die rechte Taste

gedrückt, so muß der positive Strom zunächst in die Erde gehen, dann in die Klemme

E eintreten, von der linken zur rechten Taste, aus

letzterer durch den Elektromagneten in den Ständer m₁ und den Schreibhebel s₁ gehen und

am vorderen Ende desselben auf dem Papierstreifen das dunkelbraune Zeichen, entweder

einen Punkt oder Strich hervorbringen, je nachdem die Taste kurz oder länger

niedergedrückt wird. Von dem Hebel s₁ geht dann

der Strom in den unteren Hebel s und aus diesem auf dem

Leitungsdrahte von L aus nach der entfernten Station

zurück. Beim Niederdrücken der linken Taste auf der entfernten Station geht der

positive Strom den entgegengesetzten Weg, tritt also in der Klemme L ein und geht zunächst nach dem unteren Schreibhebel

s, erzeugt hier die telegraphischen Zeichen und geht

dann durch s₁, den Elektromagnet und die rechte

und linke Taste in die Erde.

Der elektrische Strom geht zwar in jedem Falle, das Triebwerk mag ausgelöst seyn oder

nicht, durch die Windungen des Elektromagneten, doch erzeugt im ersteren Falle die

Flüssigkeitsschicht zwischen den Spitzen der beiden Schreibhebel, durch welche der Strom gehen muß,

so viel Widerstand, daß dann der Hammer h nicht mehr an

die Glocken anschlagen kann und beim Telegraphiren nur kurze Zuckungen bekommt. Die

Glocken können übrigens auch mittelst der Griffe i

i₁ in verticaler Richtung verschoben werden.

Wenn nach der entfernten Station hin telegraphirt werden soll, so entsteht beim

Niederdrücken der Tasten auf beiden Stationen zuerst das Glockenzeichen, weil der

Strom in beiden Apparaten die Windungen des Elektromagneten jederzeit zu durchlaufen

hat und noch keins der Triebwerke ausgelöst ist. Sobald nun die entfernte Station

das Triebwerk laufen läßt, so hören die Glocken an beiden Stationen auf zu schlagen,

weil dann sofort ein großer Widerstand eingeschaltet ist, und die telegraphischen

Zeichen entstehen auf dem Papierstreifen des in Gang gesetzten Apparates. Durch das

Aufhören der Glockenzeichen erkennt man zugleich, daß die entfernte Station das

Triebwerk ausgelöst hat. Wird nun die rechte Taste gedrückt, so geht der positive

Strom von der Klemme K, die mit dem Kupferpole verbunden

ist, in die unter den Tasten befindliche Feder l, von da

in die rechte Taste a₁, aus dieser in den Ständer

m₁, dann durch die Feder e in das Triebwerk W, nach

der Klemme L und in den Leitungsdraht, kehrt zurück nach

E und durch die linke Taste und das Gestell d nach der Klemme Z und

somit zum Zinkpole der Batterie. Beim Drücken der linken Taste geht der positive

Strom von K nach l, a, b und

E in die Erde, kehrt auf dem Leitungsdrahte zurück)

nach L, W, e, m₁, b

und d nach Z und dem

Zinkpole der Batterie. Soll beim Telegraphiren der Apparat der Abgangsstation die

Zeichen ebenfalls aufschreiben, so wird mittelst des Hebels c das Uhrwerk gelöst. Dann geht der positive Strom beim Drücken der

rechten Taste von K nach l,

a₁, b₁, m₁, s₁, s, m und L in den Leitungsdraht und kehrt

durch E, b, a, d nach Z und

den Zinkpol der Batterie zurück; beim Drücken der linken Taste geht der positive

Strom von K nach l, a, b und

E in die Erde und kehrt auf dem Leitungsdrahte

zurück nach L, m, s, s₁, m₁, b₁, d und Z; im ersteren Falle erscheinen die

Zeichen am Stifte des oberen Schreibhebels s₁, im

letzteren Falle an dem des unteren Schreibhebels s.

Das Jodkalium ist so empfindlich, daß es durch den schwächsten elektrischen Strom

noch zersetzt wird und daß der primitive Strom einer Batterie noch bis auf die

Entfernung von 100 Meilen und darüber in einem solchen Apparate wirksam ist; ein

Versuch des Directtelegraphirens von München nach Leipzig (80 Meilen) hat dieß zur

Genüge bestätigt. Die chemischen Apparate sind namentlich bei schlecht isolirten

Leitungen und bei

solchen, wo die Isolirung häufig und bedeutend wechselt, zweckmäßig, da dieß auf den

Gang der Apparate gar keinen und auf die Zeichen höchstens nur den Einfluß hat, daß

die Tiefe des Farbentons ein wenig wechselt, ohne indeß der Deutlichkeit der Schrift

im Geringsten Eintrag zu thun.

Tafeln