| Titel: | Benutzung der aus den Frischfeuern entweichenden Flamme zur Feuerung von Glühöfen für das mittelst Hämmern oder Walzwerken auszustreckende Eisen; von Hrn. Eugen Karr, Ingenieur zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. V., S. 30 |

| Download: | XML |

V.

Benutzung der aus den Frischfeuern entweichenden

Flamme zur Feuerung von Glühöfen für das mittelst Hämmern oder Walzwerken

auszustreckende Eisen; von Hrn. Eugen Karr, Ingenieur zu Paris.

Aus Armengaud's Publication industrielle, t. VIII p.

379.

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Karr, über Benutzung der aus den Frischfeuern entweichenden Flamme

zur Feuerung von Glühöfen.

Der große Holzkohlenverbrauch bei dem Herdfrischproceß, die oft noch sehr bedeutenden

Ausgaben welche das Glühen des auszureckenden Eisens mit Steinkohlen in einem

Flammofen veranlaßt, haben schon viele Hüttenleute und unter diesen auch Hrn. Karr veranlaßt, diesen für den Eisenhüttenhaushalt sehr

wichtigen Punkt zu berücksichtigen und dabei Verbesserungen einzuführen, wodurch das

erstere Brennmaterial besser benutzt und das zweite gänzlich erspart oder wenigstens

die Ausgaben dafür sehr vermindert werden können. Die von Hrn. Karr nach und nach in verschiedenen Hütten, deren Betrieb er leitete,

angestellten Versuche haben sehr genügende Resultate gegeben.

Wir wollen zuvörderst die Einrichtung dieser Frischfeuer mit Glühofen, welcher in

ihrer Mitte angebracht ist, beschreiben und dann die dadurch für den Betrieb

entstehenden Vortheile besprechen.

Die hier zu beschreibenden und in den Figuren 21 bis 26

abgebildeten Frischfeuer sind in der Hütte zu Araga in Spanien im Betriebe und

wurden von dem Verfasser erbauet. Das Gebläse, welches benutzt werden mußte, liegt

etwa 75 Meter (240 rheinl. Fuß) von diesen Feuern entfernt; das hölzerne

oberschlächtige Wasserrad hat 5 Meter (16 Fuß) im Durchmesser und 1,20 Meter (3 Fuß

10 Zoll) Breite zwischen den Schaufeln; die 80 Schaufeln stehen einander sehr nahe.

Die Peripherie-Geschwindigkeit beträgt 1,05 Meter (3 1/3 F.) in der

Secunde.

Das Gebläse hat eine veraltete Einrichtung; es besteht aus zwei einfachwirkenden

hölzernen Kasten. Mittelst einer eigenthümlichen Einrichtung der ledernen Liederung

hat Hr. Karr die Resultate verbessert.

Die Aufschlagewassermenge beträgt 400 Liter (130 Kubikfuß) in der Secunde; die

Entfernung des obern Wasserspiegels von dem unter 6 Meter (19 Fuß).

Nach diesen Daten hat die Maschine eine Leistung von 12 bis 16 Pferden; sie versieht

vier Frischfeuer von der neuen Einrichtung mit Wind; jedes verbraucht daher 3 bis 3

1/2 Pferdekräfte.

Hr. Karr hat gußeiserne Röhren zu den Windleitungen

eingeführt, da dieselben weit wohlfeiler und besser als Röhren von Schwarz-,

Zink- oder Kupferblech sind. Die einzelnen Röhren sind mit Krämpen versehen

und durch Schrauben und Eisenkitt mit einander verbunden.

Außer dem über dem Gebläsekasten angebrachten Sammelraum, welcher 1,50 Kubikmeter

(etwa 50 Kubikfuß) umfaßte, hat Hr. Karr noch vor jedem

Frischfeuer einen besondern Sammelraum angebracht, wodurch die Leistung und

Regelmäßigkeit des Windes bedeutend erhöht worden ist.

Alle inneren Wandbekleidungen und die Gewölbe der Frischfeuer und des Glühofens

bestehen aus feuerfesten Steinen. – Die Arbeitsöffnung der Feuer ist sehr

niedrig und eng und die Mauer von feuerfesten Ziegelsteinen, welche hinter dem

Vorderzacken angebracht ist, hat mit derselben eine Stärke von 20 Centimeter (8

Zoll). Man erlangt auf diese Weise nicht allein eine gehörige Concentration der

Hitze im Innern des Herdes, sondern es werden auch die Frischer nicht so sehr von

der nach außen zurückgestrahlten Wärme belästigt.

Die Einrichtungen und die Form der Gewölbe, welche lange Zeit hindurch von dem

Erfinder genau studirt, oft verändert und dann als die zweckmäßigen erkannt worden

sind, benutzen alle beim Frischen entwickelte Hitze in dem Glühofen, der dieselbe

aus zwei Frischfeuern aufnimmt. Das auf der Hälfte der Länge des Ofens gedrückte

Gewölbe nöthigt die Flamme, welche auf der einen Seite durch den Gebläsewind

gestoßen und auf der andern durch die 16 Meter (51 Fuß) hohe Esse angezogen wird,

das quer über den der Länge nach auf der Ofensohle angebrachten Rost von

Ziegelsteinen gelegte Eisen fortwährend zu lecken.

Man wird leicht einsehen, welch ungeheure Hitze sich in dem Glühofen anhäufen muß,

wenn man den Unterschied berücksichtigt, der zwischen dem Ein- und dem

Ausströmen der Flammen stattfindet.

Die Summe der Querschnitte der beiden Einströmungsöffnungen beträgt nämlich 0,1520

Quadratmeter (etwa 1 1/2 Quadratfuß), während der Querschnitt der

Ausströmungsöffnung nur 0,0675 Quadratmeter (etwa 5/8 Quadratfuß) beträgt.

Die Esse von 16 bis 18 Meter Höhe kann die Verbrennungsproducte von vier

vollständigen Apparaten, d.h. von acht Frischfeuern aufnehmen, verhindert die

Flammen zurückzuschlagen und durch die Arbeitsthür auszuströmen, und zieht sie mit

einer solchen Kraft an, daß die Füchse, welche die Oefen von der Esse trennen und

welche 15 Meter (47 Fuß)

lang sind, zwei Tage nachdem der Ofen in Betrieb gesetzt worden, weißglühend im

Innern werden.

In dem Glühofen kann alles auszuwalzende oder auszuschmiedende Eisen, welches nicht

ausgeschweißt zu werden braucht – von den schwächsten Sorten bis zu Kolben

von 50 bis 60 Pfund Schwere – gewärmt werden.

In jeden 1 1/2 Stunden kann man in jeden dieser Oefen 250 Kilogr. (5 Zollcentner)

Eisen einsetzen, glühen und walzen, d.h. also 16 Hitzen in 24 Stunden machen, die

eine Gewichtsmasse von 40,000 Kilogr. oder 80 Ctr. ausmachen.

Der mittlere Abgang beträgt 2 1/2 Proc.

Die Ausgaben an Arbeitslöhnen sind fast Null, da die Frischer den Ofen bedienen.

Die Farbe des ausgewalzten Eisens ist nach dem Erkalten schön blau und es wird durch

das Glühen wesentlich verbessert.

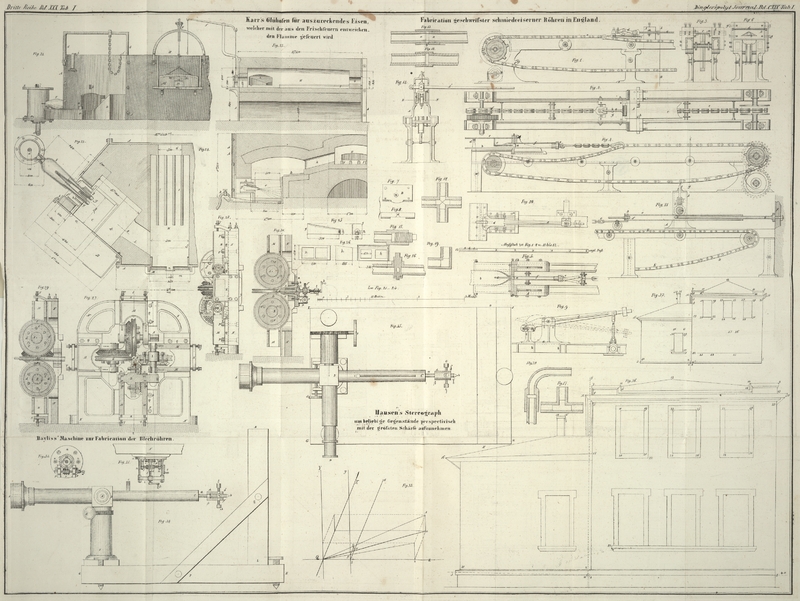

Beschreibung der Frischfeuer und des Ofens. – Fig. 21 ist

eine vordere Ansicht des Glühofens und eine Seitenansicht des links liegenden

Frischfeuers, während das rechts, gleich und ähnlich liegende als weggebrochen

gedacht werden muß.

Fig. 22 ist

ein allgemeiner Grundriß oder ein gebrochener horizontaler Durchschnitt über der

Sohle des linken Feuers und des Glühofens.

Fig. 23 ist

ein Längendurchschnitt durch die Achse des Glühofens, nach der Linie 1–2.

Fig. 24

endlich ist ein Querdurchschnitt nach der gebrochenen Linie 3–4–5.

Der Glühofen bildet mit den beiden Frischfeuern zusammen im horizontalen Durchschnitt

ein unregelmäßiges Sechseck, von Ziegelsteinen, welches äußerlich, auf allen Seiten,

mit senkrechten gußeisernen Platten A versehen ist, die

fest mit einander verbunden und mit den nöthigen Oeffnungen für den Betrieb versehen

sind. Die Oeffnung a, an der vordern Seite der

Frischfeuer, dient zu den Arbeiten in denselben und zum Herausnehmen der gemachten

Luppen. Die darüber befindlichen Oeffnungen b dienen

dazu, ohne Unterbrechung des Betriebs die Schlacken abzustoßen, welche sich an den

Gewölben angehängt haben. Die unteren Oeffnungen c,

unter den erstem a angebracht, dienen zum Ablassen der

Schlacken und können mit gußeisernen Thüren verschlossen werden.

An den vordern Seiten der Frischfeuer sind Räume C

vorhanden, welche zur Aufnahme der Kohlen zur Frischarbeit dienen.

Die Wände der Frischfeuer C sind, wie gewöhnlich, mit

gußeisernen Platten, sogen. Zacken bekleidet; sie haben

eine länglich-viereckige Form und sind dick genug, um den Einwirkungen der

Hitze widerstehen zu können. Unter dem Boden der Frischfeuer, der ebenfalls aus

einer dicken gußeisernen Platte besteht, befindet sich ein leerer Raum, den man mit

einem Wasserstrahl kühl erhält, welcher mittelst einer, mit einem Hahn versehenen

Röhre D (Fig. 24) kühl erhalten

wird; der Hahn steht zur Disposition des Frischers.

Das Gebläse, welches die beiden Feuer mit Wind versieht, führt denselben durch die

unterirdischen, gekrümmten Röhren d (Fig. 21) in die

gußeisernen Cylinder E. Aus denselben strömt der Wind,

wenn die Klappenventile e geöffnet worden sind, in die

ledernen Schläuche F, die in eisenblecherne Düsen f endigen, welche in den kupfernen Formen g liegen. Diese Formen sind von gußeisernen Formkästen

h umschlossen und in denselben befestigt; man

erkennt deren Form aus Fig. 26. Durch die

geringere oder größere Oeffnung der Ventile kann die Wirkung des Windes genau

regulirt, auch kann derselbe gänzlich abgestellt werden. In letzterem Fall läßt man

ihn durch die obere Oeffnung i entweichen, welche in dem

Deckel des Cylinders angebracht ist und die man mit einer Kapsel von Kupfer-

oder Weißblech verschließt, welche mittelst eines Bajonnetverschlusses auf dem

kleinen Röhrenstück angebracht ist. Die Gestalt und die Dimensionen der Formen sind

aus Fig. 25

deutlich zu ersehen.

An der vordern Seite der Feuer sind an den Stangen G

Ketten mit Haken j (Fig. 21) aufgehängt, die

verschoben werden können. Diese Haken dienen einer langen eisernen Schaufel als

Stützpunkt, mittelst deren man die Roheisenstücke durch die Oeffnungen a auf die Vorwärmplatten k

(Fig. 22

und 24) legt.

l ist ein Stück Eisen, an der Bekleidungsplatte des

Feuers aufgehängt, worauf mit einem Hammer von dem im Herde arbeitenden Frischer den

andern Arbeitern Signale ertheilt werden.

Der Glühofen H ist zwischen den beiden Frischfeuern in

der Mitte des Mauerwerks angebracht. Er ist länglich-viereckig, hat eine

horizontale Sohle, auf der vier gußeiserne Schwellen J

liegen, welche die Kolben aufnehmen, die man wärmen oder glühen will. Sie liegen auf

diese Weise hohl und können von der Flamme, die aus beiden Frischfeuern durch die

Füchse L herbeiströmt, von beiden Seiten, so wie von

unten und oben umspült werden. Das Gewölbe dieses Ofens ist wie die der Frischfeuer,

ein Kreisbogen. Der Eingang befindet sich an der vordern Seite und ist mit einer großen

gußeisernen Thür verschlossen, die rahmförmig und im Innern mit feuerfesten Steinen

ausgesetzt ist. Sie hängt an einem zweiarmigen Hebel N,

durch den sie gehoben werden kann. Wenn sie geschlossen worden ist, ruht sie auf der

Platte m, die mit der Bekleidungsplatte A aus Einem Stück gegossen ist; in der Mitte hat sie

eine kleine Oeffnung, durch welche kleine Stücke eingeführt werden können und die

man durch eine kleine gußeiserne Thür n verschließen

kann.

Die Flamme strömt am entgegengesetzten Ende, durch die Oeffnung o aus; nachdem sie die ganze Länge des Ofens durchlaufen

hat, begibt sie sich in die Esse, welcher man hier sehr zweckmäßig solche

Dimensionen gegeben hat, daß sie für mehrere ähnliche Apparate benutzt werden

kann.

Das ganze Ofengemäuer ruht auf einem Fundament von behauenen Steinen, welches etwa um

10 Zoll über jenem hervorsteht und dessen Stärke nothwendig nach der Beschaffenheit

des Bodens verschieden seyn muß. Bei einer mittelmäßig festen Beschaffenheit

desselben machte es Hr. Karr 12 bis 14 Zoll stark, und

dieß war hinreichend, um die ganze Last des Ofens und der beiden Frischfeuer zu

tragen.

Der Betrieb.

Der Frischproceß ist der gewöhnliche, nur wird in Folge der hohen Temperatur, die im

Innern der beiden Frischfeuer herrscht, bei einem Frischen das zum folgenden

benutzte Roheisen bis zur Weißgluth vorgewärmt, wodurch die zu einem Frischen

erforderliche Zeit abgekürzt wird, indem das Einschmelzen rasch erfolgt; auch wird

dadurch die Brennmaterialmenge auf 0,500 Kubikmeter (etwa 16 Kubikfuß) per 1000 Kilogr. (20 Zollcentner) Eisen vermindert.

Nachdem die Luppen gezängt und in Stücke zerschroten worden sind, bringt man

dieselben zum Wiederausschweißen in den Herd zurück, während das vorgeglühte

Roheisen für die folgende Luppe eingeschmolzen wird, und es werden nun die

Luppenstücke unter dem Hammer zu Kolben von verschiedenen Dimensionen

ausgeschmiedet, je nachdem die Bedürfnisse der Stabeisenfabrication dieß erfordern.

Bei diesem Ausschweißen muß ein sehr sorgfältiges Verfahren stattfinden, damit weder

Schiefern noch Kantenrisse an den Kolben vorhanden sind, die übrigens nur eine

Bearbeitung im Groben erhalten haben.

Zum Ausschmieden oder Auswalzen feiner Rund-, Quadrat- und

Flacheisensorten erhalten die Kolben eine achteckige Form von 1 bis 1 3/4 Zoll Stärke, und sie werden

alsdann kalt mittelst der Schere in verschieden lange Stücke zerschnitten, je nach

dem Gewicht, welches die auszuschmiedenden oder auszuwalzenden Stäbe haben

sollen.

Will man z.B. Rundeisen von 1/2 Zoll Stärke auswalzen, so werden die 1 1/2 Zoll

starken Kolben in 14 Zoll lange Stücke zerschnitten; will man 1/4zölliges

Quadrateisen fabriciren, so werden die Kolben in 16 Zoll lange Stücke, und will man

Flacheisen von 1/2 Zoll Breite und 2 3/4 Lin. Dicke auswalzen, so werden die Kolben

in 10 Zoll lange Stücke zerschnitten.

Soll rundes, quadratisches oder flaches Grobeisen ausgewalzt werden, so gibt man den

Kolben beim Ausschmieden eine Stärke von 22 bis 36 Linien und zertheilt sie noch

warm unter dem Hammer mit dem Setzeisen. Bei 18 Linien starkem Rundeisen und einer

Länge der Stäbe von 12 bis 13 Fuß, gibt man den 36 Lin. starken Kolben eine Länge

von etwa 3 Fuß. Aus gleich langen Kolben walzt man 12 bis 13 Fuß lange

Flacheisenstäbe von 3 Zoll Breite und 1 1/2 Zoll Stärke, oder von 2 1/2 Zoll Breite

und 3/4 Zoll Stärke, oder Quadratstäbe von 1 1/4 Zoll Stärke aus. Die Kolben werden

auf die Balken in dem Glühofen der Quere nach gelegt; damit diese gußeisernen Balken

festliegen, sind sie zu beiden Seiten von feuerfesten Ziegelsteinen umgeben. Die zum

Ausglühen der Kolben erforderliche Zeit beträgt 1 bis 1 1/2 Stunden; von den starken

Kolben kann man aber recht gut 6 Ctr. eintragen, während von den schwachen, die eine

geringere Zeit zum Ausglühen erfordern, nur 5 Ctr. auf einmal eingetragen werden

können.

Ehe die Kolben in den Glühofen gelangen, müssen sie sehr sorgfältig untersucht

werden, daß sie nicht Schiefern oder Kantenrisse haben; denn da der vorliegende

Glühofen nur eine Weißglüh- aber keine Schweißhitze hervorbringt, so kann man

diese Fehler nicht wegschaffen; jedoch kann man, weil keine Schweißung erfolgt, die

Stäbe dicht an einander legen; daher beträgt auch der Glühabgang nicht über 3

Procent. Diese Wärme macht übrigens das Eisen so weich und zum Auswalzen geeignet,

daß während eines Jahres kein einziger Walzenbruch stattgefunden hat.

Um dieses Glühen gut und mit Vortheil anwenden zu können, müssen besonders folgende

Punkte berücksichtigt werden. Die Frischfeuer müssen immer, soviel als möglich, mit

einander gehen; die Kolben müssen sogleich in den Glühofen gebracht werden, nachdem

das vorgeglühte Roheisen zum Ausschmelzen in den Herd gebracht worden ist. Die zum

Ausglühen und Auswalzen des Eisens erforderliche Zeit ist dieselbe, während eine Luppe gemacht wird,

und es hat gar keine Schwierigkeiten, den Betrieb so zu reguliren, daß diese

Arbeiten genau zusammenfallen; jedenfalls müssen aber alle Kolben ausgeglüht worden

seyn, sobald die Luppen aus den Feuern ausgebrochen werden, weil alsdann eine solche

Abkühlung des Glühofens erfolgt, daß die Kolben nicht gehörig ausgeglüht werden

könnten. Erst in 15 bis 20 Minuten, nachdem die Feuer wieder in Betrieb gesetzt

worden sind, erlangt der Glühofen wieder die erforderliche Temperatur.

Die Frischer dürfen weder während des Frischens, noch beim Ausbrechen der Luppen

Wasser in den Herd gießen, wie sie es so häufig thun, denn es werden dadurch

durchaus keine nützlichen Resultate erlangt, und die Arbeiter thun es nur aus dem

Grunde, um nicht zu sehr von der ausgestrahlten Wärme zu leiden. Um diesen

Uebelstand zu verhindern, ist die Arbeits-Oeffnung a so eng als möglich gemacht, und sind auch die Mauern sehr stark.

Wenn man die Frischfeuer den Sonntag Abends in Betrieb setzt, so hat der Glühofen

erst Montag Abends die gehörige Temperatur, um die Kolben weißglühend zu machen, und

häufig ist dieß erst am Dienstag Morgens der Fall. Um aber die in diesen 24 bis 36

Stunden in dem Glühofen entwickelte Hitze nicht zu verlieren, kann man während

dieser Zeit Kalk brennen. Zu dem Ende zerschlägt man den Kalkstein und vertheilt ihn

auf der ganzen Ofensohle, so daß er daselbst eine Schicht von 8 Zoll Stärke bildet,

und nach 30 Stunden ist der Kalk vollständig gebrannt, während der Ofen die gehörige

Temperatur erlangt hat.

Die Anlagekosten für einen solchen vollständigen Apparat, der zwei Frischfeuer und

einen Glühofen enthält, sind natürlich an verschiedenen Orten, je nach dem Preise

der Baumaterialien, verschieden; auch macht es einen Unterschied, ob die

Bekleidungs-Platten des Mauerwerks in der Hütte selbst gegossen, oder

angekauft werden; ohne die Esse kann man jedoch diese Anlagekosten zu 3000 Franken

annehmen. Es ist stets sehr leicht, den Fuchs, welcher die Flamme abführt, in eine

schon vorhandene Esse zu leiten, selbst wenn sie schon mit andern Oefen verbunden

ist, ohne daß dieß ihren Zug vermindert. Man muß nur dahin sehen, daß die neue

Fuchsöffnung nicht in derselben Höhe in die Esse tritt, wie die übrigen

Fuchsöffnungen, und es muß auch der innere untere Querschnitt der Esse mindestens 27

Fuß lang und breit seyn.

Hr. Karr stellt folgende Productions- oder

Selbstkosten-Rechnung auf, die von andern, unter gleichen Umständen

betriebenen Hütten zu Grunde gelegt werden kann.

In jedem Ofen können 4000 Kilogr. oder 80 Zollcentner Eisen, sowohl gröbere als

feinere Sorten, täglich ausgeglüht werden. Eine Hütte von einiger Bedeutung, welche

vier Frischfeuer im Betriebe erhält, kann daher täglich 8000 Kilogr. oder 160 Ctr.

ohne irgend eine Betriebsausgabe ausglühen.

Wollte man dasselbe Gewichtsquantum in einem mit Steinkohlen gefeuerten Flammofen

ausglühen, so würden die Selbstkosten per 1000 Kilogr.

oder 20 Centner nachstehende seyn:

Rechnet man den Hektoliter Steinkohlen zu 3

1/2 Franken und 100 Kilogr. ausgeschweißtes und auszuglühendes

Kolbeneisen zu 25 Franken, so würde man zu 1000 Kilogr. Kolbeneisen

von mittlerer Stärke 6 Hektoliter

Steinkohlen verbrauchen, deren Geldbetrag ist

21 Franken.

Der

mittlere Abgang, welcher 10 Proc. beträgt, wird von Hrn. Karrnur zu 7 Procent angenommen, und beträgt

daher bei dem obigenEisenpreise von 25 Fr. die 100 Kilogr. auf 1000

Kilogr.

17 1/2 Franken

Die

Arbeitslöhne auf 1000 Kilogr. betragen

2

–

–––––––––––––

Folglich

kosten 1000 Kilogr

40 1/2 Fr.

8000 Kilogramme veranlassen daher eine

Ausgabe von 324 Franken.

––––––––––

Die aus den Frischfeuern entweichende Ueberhitze zum Vorglühen des zu verfrischenden

Roheisens, oder zum Ausrecken des Kolbeneisens zu benutzen, wurde auch in

Deutschland schon vielfach mit Nutzen versucht, und man hat außerdem die

Lufterwärmungs-Apparate für die Frischfeuer mit dieser Ueberhitze gefeuert.

In allen neuern Werken über Eisenhüttenkunde, z.B. in denen von Karsten und Hartmann, so wie

auch in dem Werke von Tunner über die Eisen- und

Stahlbereitung in den österreichischen Alpenländern, findet man solche mit Glühöfen

verbundene Frischfeuer beschrieben und abgebildet. Der oben beschriebene Apparat von

Hrn. Karr hat jedoch eine besonders gute Einrichtung und

ist daher unsern deutschen Eisenhütten, welchen daran liegt, den ohnehin so

gedrückten Holzkohlenbetrieb zu erhalten sehr zu empfehlen.

Es dürfte hier am Orte seyn, auf die Versuche zurückzukommen, welche seit längerer

Zeit in der Absicht angestellt wurden, die Ueberhitze der

Frischfeuer zum Puddeln zu benutzen. Wir verweisen in dieser Hinsicht

hauptsächlich auf einen gediegenen Aufsatz des Hrn. Director Tunner zu Leoben, in seinem Berg- und hüttenmännischen Jahrbuch,

Bd. I. S. 156; er gibt daselbst die Beschreibungen und Abbildungen verschiedener

derartigen Apparate, welche seit etwa 15 Jahren in den österreichischen Staaten

benutzt worden sind. Zu Reichenau in Nieder-Oesterreich fand Hr. Tunner vor einigen Jahren diese Puddelarbeit im vollen

Gange, und sie wurde mit offenbaren Vortheilen betrieben. Zwei Frischherde,

sogenannte Schwallfeuer, sind mit einem Puddelofen in Verbindung gesetzt und feuern

überdieß den Lufterhitzungs-Apparat. Der Eisenverbrand in den Schwallfeuern

betrug 11 1/2 Proc., und zur Darstellung von 1 Ctr. Grobeisen waren 21 1/2 Kubikfuß

weiche Holzkohlen erforderlich. Nach neunstündigem Betriebe der Frischfeuer hatte

der Puddelofen eine solche Hitze erreicht, daß, nachdem in den Frischherden eine

neue Charge gemacht worden war, die erste Charge in dem Puddelofen erfolgte. Es

wurden 300 Pfd. graues Roheisen in 1 1/2 bis 2 Zoll dicken Bruchstücken eingesetzt,

welche nach 2 bis 2 1/2 Stunden eingeschmolzen waren. Während des Ausbrechens der

Luppen aus den Frischherden sinkt, wie schon oben bewirkt wurde, die Temperatur in

dem Puddelofen bedeutend. Um dieß zu vermeiden, suchte man daher das Einschmelzen

des vorgewärmten Roheisens mit Hülfe eines in den Puddelofen geleiteten Windstromes

so zu beschleunigen, daß es nach 1/2 bis 3/4 Stunden erfolgte, wobei man noch eine

mechanische Nachhülfe durch Wenden und Stoßen mit Stangen und Krücken anwendete. Zu

dem flüssigen Eisen wurden 5 bis 20 Pfd. gekochte Gaarschlacken partienweise

gesetzt, und mit dem Eisenbade durchgerührt. Nach etwa 1/2 Stunde, von vollendetem

Einschmelzen an gerechnet, war die Eisenmasse so weit gaar geworden, daß zum

Umsetzen geschritten werden konnte, welches zweimal wiederholt wurde und 10 bis 15

Minuten erforderte. Man machte alsdann etwa 7 Luppen, wozu wiederum 1/4 Stunde

erforderlich war, die alsdann einige Minuten lang einer möglichst hohen Schweißhitze

ausgesetzt und dann nach und nach unter dem Hammer gezängt wurden.

In 24 Stunden wurden meistens 8 Chargen gemacht, und es waren in einer 12stündigen

Schicht mit 4 Chargen jedesmal zwei Arbeiter beschäftigt. Der Eisenabgang im

Puddelofen betrug 13 1/2 Procent. Das ausgebrachte Stabeisen war sehr weich und zäh,

und wurde viel zur Maschinenarbeit benutzt.

Minder gute Resultate erlangte man zu Neuhütte in Böhmen, wo zwei sogenannte

böhmische Anlaufschmiedefeuer mit einem Puddelofen verbunden waren.

Die zu Reichenau angestellten Versuche haben wiederholte Nachahmung gefunden, und es

steht zu erwarten, daß man auch anderwärts Versuche anstellt, da glückliche

Resultate denn doch sehr lohnend sind. Wir sind jedoch der Meinung, daß stets

besonders günstige Umstände und eine außerordentliche Sorgfalt dazu gehören, um die

Ueberhitze der Frischfeuer zur Puddelofenfeuerung verwenden zu können, während der Betrieb von Glühöfen durchaus keine Schwierigkeit hat und offenbar so

vortheilhaft ist, daß er überall angewendet werden sollte, wo es die localen

Verhältnisse gestatten. H.

Tafeln