| Titel: | Maschine zum Durchbohren oder Durchhauen der Felsen zum Zweck des Tunnelbaues, welche sich G. Newton, Civilingenieur in London, am 5. Oct. 1852 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. XXVII., S. 116 |

| Download: | XML |

XXVII.

Maschine zum Durchbohren oder Durchhauen der

Felsen zum Zweck des Tunnelbaues, welche sich G. Newton, Civilingenieur in London, am 5. Oct. 1852 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Juli 1853, S.

14.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

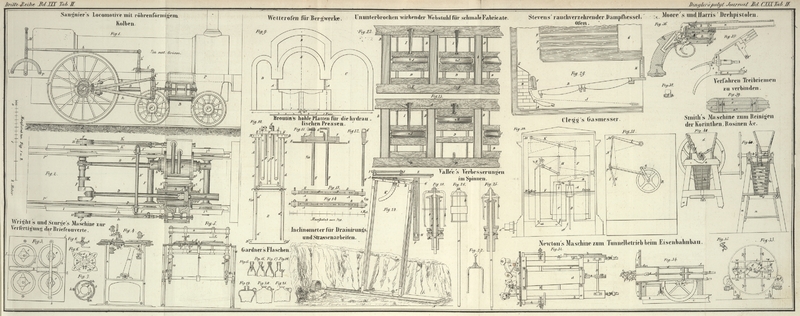

Newton's Maschine zum Durchbohren der Felsen.

Die Erfindung besteht in der Anwendung rotirender Metallscheiben, die mit ihren

schneidenden Rändern die Oberfläche des Gesteins bearbeiten. Dabei beschreiben die

Instrumente einen Kreisbogen von der Mitte nach dem Umfang des Tunnels, während die

ganze Maschine in der Richtung der Achse des Tunnels langsam vorrückt.Man vergl. Coquilhat's Bemerkungen „über

den Tunnelbetrieb beim Eisenbahnbau“ im polytechn. Journal

Bd. CXXVII S. 97. A. d. Red.

Fig. 32

stellt die Maschine im Grundriß, Fig. 33 in der

Frontansicht, Fig.

34 im senkrechten Längendurchschnitte dar. Fig. 35 zeigt eine der

Schneidescheiben im Durchschnitte längs ihrer Achse. a,

a ist das Maschinengestell, dessen Plattform auf dem Schlitten b, b befestigt ist, welcher auf den längs dem Boden des

Tunnels gelegten Schienen c, c gleitet. Auf dem Gestell

ist eine hohle Welle d gelagert, welche sich frei und

genau in Büchsen e, e dreht. An das vordere Ende dieser

Welle ist ein Rad l befestigt, welches in ein Getriebe

g greift, dessen Achse h

an dem andern Ende mit einem Zahnrad i versehen ist.

Letzteres greift in eine an der Querachse k befindliche

endlose Schraube j. Mit Hülfe dieser Transmission

ertheilt die Achse k, die von irgend einer Triebkraft in

Bewegung gesetzt wird, dem Rade f und der hohlen Welle

d eine langsame Rotation. Die Vorderfläche des Rades

l ist mit Flanschen oder Armen l versehen, und in diese sind zwei schwingende Achsen m, m eingehängt, welche zwei Sectoren n, n tragen. Jeder Sector ist an seinen Enden mit zwei

rotirenden Scheiben o, o versehen, deren Achsen p, p einen Winkel von ungefähr 45° mit der

oscillirenden Achse m bilden. Die Spindel jeder Scheibe

dreht sich frei, aber genau in einer Röhre q, deren

Bohrung an ihrem äußeren Umfange excentrisch ist. Diese Röhre schließt sich an eine

Büchse r des Sectors n, so

daß sie darin gedreht und der Länge nach bewegt werden kann, um die Scheibe nach

Belieben adjustiren und mittelst einer Stellschraube befestigen zu können.

Diese Art der Adjustirung hat den Zweck, die schneidenden Kanten beider Scheiben so

zu richten, daß bei den Schwingungen des Sectors die Bahn der einen von derjenigen

der andern verschieden ist, damit die eine das schneidet, was die andere unberührt

läßt. Die inneren Enden der beiden Sectoren sind mit zwei Stangen s, s,

Fig. 34,

verbunden, welche sich in die hohle Welle d erstrecken

und an dem andern Ende mit einem Querstück i vereinigt

sind. Letzteres befindet sich an einer Stange u, welche

in der hohlen Welle ihre Führung hat und durch eine Lenkstange v von dem Arm w der

schwingenden Achse x in hin- und hergehende

Bewegung gesetzt wird. Die Achse x erhält ihre Bewegung

von der Kolbenstange y der Dampfmaschine. Um die Stöße

der Maschine zu mildern, ist der Arm w durch eine Stange

z mit einer Kurbel a¹ verbunden, an deren Achse sich ein Schwungrad b¹ befindet. Der Mechanismus zur Umdrehung des Rades f, welches den Schneidapparat enthält, kann auf irgend

eine geeignete Weise von der Schwungradwelle hergeleitet werden.

Aus dem Vorhergehenden erhellt nun, daß während die ganze Maschine vorrückt, die

rotirenden Messer mit der Fläche des Gesteins in Berührung kommen, während die nach

entgegengesetzten Richtungen hin- und herschwingende Bewegung der Sectoren

die schneidenden Ränder der Scheiben von der Mitte des Rades f gegen die Peripherie in einem Bogen hin- und zurückführt; und da

das Rad f langsam rotirt, so machen die

Schneidinstrumente eine Reihe von Schnitten nahezu in der Richtung des Halbmessers.

Das Vorrücken des ganzen Schneidapparates kann auf verschiedene, unter Anderem auf

die Fig. 32

dargestellte Weise bewerkstelligt werden. d¹, d¹ nämlich Schrauben, welche in den an den Boden

des Tunnels befestigten Trägern e¹, e¹ laufen und gegen das Ende des Gestells

wirken.

Tafeln