| Titel: | Wetterofen für Bergwerke. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. XXVIII., S. 118 |

| Download: | XML |

XXVIII.

Wetterofen für Bergwerke.

Aus dem Civil Engineer and Architects' Journal, August

1853, S. 287.

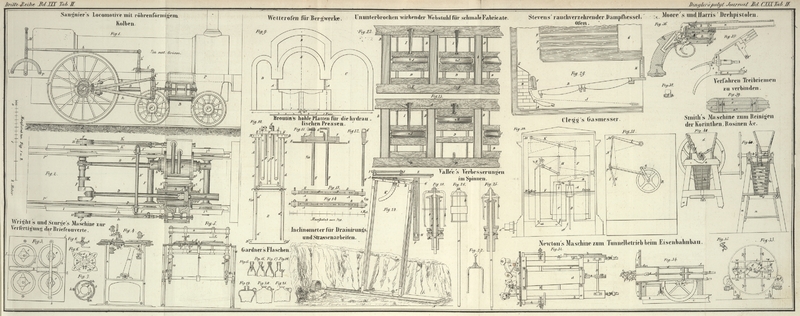

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Wetterofen für Bergwerke.

Neuerlich hat die englische Gesetzgebung ihre Aufmerksamkeit auf die bis dahin von

derselben vernachlässigten Steinkohlen-Bergwerke gerichtet, um die so

häufigen durch schlagende Wetter herbeigeführten Unglücksfälle möglichst zu

vermindern und zu vermeiden: dieß war höchst nothwendig, da täglich eine große

Anzahl Menschen unter den gefährlichsten Verhältnissen zu arbeiten genöthigt ist.

Wir theilen daher die Beschreibung und Abbildung eines Wetterofens zur Beförderung

des Wetterzuges in Bergwerken mit, welchen Hr. Peace auf

dem Haigh-Steinkohlenbergwerke zu Wigan für den Dairy-Schacht der

Arley-Grube eingerichtet hat, und mit dem man weit bessere Wirkungen erreicht

hat als mit den gewöhnlichen Wetteröfen.

Man ersieht aus Fig.

9, daß der Ofen E von 5 Fuß Weite, von dem

doppelten Gewölbbogen B durch einen 18 Zoll hohen Raum

getrennt ist, und daß sich neben dem Ofen zwei Gewölbe, nämlich C von 7 1/2 Fuß Höhe und 4 Fuß Weite, und D von 6 1/2 Fuß Höhe und 2 Fuß Weite befinden, so daß

man von beiden Seiten zu dem Ofen gelangen kann. In den 1 1/2 Fuß starken

Seitenwänden des Ofens sind von 5 zu 5 Fuß Oeffnungen A,

A. angebracht, welche 2 1/2 Fuß breit, 1 1/4 Fuß hoch und mit eisernen

Thüren verschlossen sind.

Das Gewölbe C hat den Zweck, den Feuermann bei dem Feuern

des Ofens und dem Reinigen des Rostes gegen die große Hitze zu sichern, welche bei

großen Oefen oft ganz unerträglich ist, und setzt ihn auch in Stand, irgend einen

Theil des Ofens zu schüren oder die Roststäbe zu reinigen, während die übrigen

Theile des 22 1/2 Fuß langen Ofens in vollem Feuer sind. Dadurch vermeidet man den

Uebelstand der gewöhnlichen Oefen, das Feuer fast ganz abgehen lassen zu müssen,

sobald eine Reinigung von nur einem Theile der Roststäbe erforderlich ist. Durch

eine Unterbrechung der Feuerung eines Wetterofens kühlt sich nämlich die Temperatur

des Schachtes, durch welchen die Wetter ausziehen, sehr bald ab, und die

Wetterführung läßt in allen denjenigen Bauen, wo sie durch den Ofen befördert wird,

sogleich nach.

Wegen seiner großen Länge kann der hier beschriebene Ofen eine weit größere

Brennmaterialmenge aufnehmen, als die gewöhnlichen; auch kann man ihm jede beliebige

Länge geben und die Anzahl der Feuerthüren darnach bestimmen. Die gewöhnlichen

Wetteröfen können höchstens 6 Fuß lang seyn, da sie sich sonst von einer Oeffnung

aus nicht leicht schüren lassen und die Reinigung der Roststäbe ebenfalls ihre

Schwierigkeiten hat. Die Oberfläche des brennenden Materials beträgt bei diesem Ofen

112 Quadratfuß, während die Feuerungsoberfläche bei den gewöhnlichen Wetteröfen sich

nur auf 36 bis 40 Quadratfuß beläuft. Der Rauch wird bei dem Ofen fast gänzlich

verzehrt. Die Enden des Raumes B über dem Ofen und

diejenigen der beiden Gewölbe an den Seiten desselben sind mit Scheibenmauern von

Ziegelsteinen verschlossen; aber in der einen Mauer des weitem Gewölbes befindet

sich eine eiserne Thür, um zu dem Schacht gelangen zu können, und um einen Strom

kalter Luft hindurchzulassen, wenn der Feuermann dessen Einströmen für zweckmäßig

hält.

Der beschriebene Wetterofen befindet sich auf der Sohle eines 227 Yards (à 3 englische Fuß) tiefen Schachtes, wo ein 4 Fuß

mächtiges Steinkohlenflötz mittelst desselben ausgerichtet worden ist und abgebaut

wird; dieser Schacht hat 9 Fuß im Durchmesser und ist 352 Yards in gerader Linie von

dem 10 Fuß weiten Schacht entfernt, durch welchen die Wetter einfallen. Auf der

Sohle dieses letztem Schachtes theilt sich der Wetterstrom in zwei Hauptströme,

welche zusammen einen Weg von 6123 Yards machen. Außer den Bauen in dieser Sohle

werden diejenigen auf dem obern Flötz, welches 137 Yards über dem untern liegt und 3

Fuß mächtig ist, auch ventilirt. Auf diesem obern Flötz werden die Wetter ebenfalls

in zwei Ströme getheilt und machen zusammen einen Weg von 9600 Yards; die

Gesammtlänge, welche die Wetter durchströmen, beträgt demnach 15,723 Yards. Das LuftvolumLufvolum, welches durch das untere oder vierfüßige Flöh strömt, beträgt 58,225

Kubikfuß in der Minute, während die durch das obere oder dreifüßige Flötz strömende

Wettermasse 33,946 Kubikfuß beträgt, so daß also die gesammte Wettermenge 92,171

Kubikfuß in der Minute ausmacht.

Zu der Zeit, als diese Messungen angestellt wurden, betrug die Temperatur der

einfallenden Wetter 59° Fahrenheit (15° C.), und diejenige der

ausziehenden 120° Fahrenheit (49° C.). Der Brennmaterialverbrauch (man

benutzte ein Gemenge von Steinkohlen und Cinders zu gleichen Theilen) belief sich

auf 6 Tonnen (à 20 Ctr.) in 24 Stunden, und der

Effect von 1 Gewichtspfund verzehrten Brennmaterials entsprach einem Volum von 9875

Kubikfuß atmosphärischer Luft.

In einer Abhandlung über die verschiedenen Systeme der Wetterführung mittelst Ventilatoren (in den Annales des Travaux publics de Belgique, t. XI. p. 5) bemerkt Hr. Jochams, daß es sowohl in

Beziehung auf den Grubenhaushalt als aus Gründen der Menschlichkeit zweckmäßig seyn

würde, alle größern Steinkohlengruben mit einer Wettermaschine zu versehen.

Betrachtet man zuvörderst, bemerkt derselbe erfahrene Bergwerks-Ingenieur (in

einer Abhandlung über die Wetterführung mittelst der Erwärmung, a. a. O. p. 387–425) die Frage unter dem Gesichtspunkte

des Grubenhaushaltes, so müssen wir sagen, daß die durch

Erwärmung veranlaßte Wetterführung, soweit die in Belgien angestellten

Versuche reichen, durchaus nicht der Art ist, daß sie ganz gefahrlos bei

ausgedehnten Grubenbauen allein angewendet werden könnte. Nun kommt dazu, daß man in

Folge der immer großem Tiefe, welche die Steinkohlengruben in der nächsten Zukunft

erreichen werden, genöthigt seyn wird die Anzahl der Förderschächte möglichst zu

vermindern, das zu einem Schacht gehörige Grubenfeld aber so viel als möglich

auszudehnen. Wenn sich dieser Satz auch nur hauptsächlich auf Belgien anwenden läßt,

so ist er doch auch für viele deutsche Steinkohlenreviere zu beherzigen.

Was nun die Gründe der Menschlichkeit anbelangt, so muß bemerkt werden, daß, wenn man

die Grubenbaue so weit ausdehnt, daß die Wetterführung durch Luftverdünnung ihre

Gränze erreicht hat, wie es hauptsächlich in warmen Jahreszeiten sehr bald der Fall

ist, solche Gruben stets in Gefahr sind, von Explosionen schlagender Wetter

heimgesucht zu werden. Außerdem haben fast alle zur Erhitzung der aus einer Grube

ausziehenden Wetter gebräuchlichen Processe, mit Ausnahme des Dampfs, in sich selbst

Gefahr. Dazu kommt noch, daß es ohne Vergleich schwieriger ist, im Fall einer

Explosion die Bergleute aus einer Grube mit mechanischen Wetterhaltungsmitteln zu

retten, als aus einer Grube deren Wetterführung durch Oefen bewirkt wird. Die

Wetteröfen auf der Sohle eines Schachtes sind kaum wieder in Betrieb zu setzen, weil

dieß oft mit sehr großen Gefahren verbunden ist. Wird aber die Wetterhaltung einer

Grube mit mechanischen Mitteln bewirkt, so lassen sich die Opfer der Explosion fast

immer nach 24 Stunden aus der Grube herausschaffen und gewöhnlich kann der Betrieb

nach wenigen Tagen wieder aufgenommen werden.

Als Resultat der von Hrn. Jochams mitgetheilten Versuche

ergibt sich, daß, wenn man für Gruben mit schlagenden Wettern, die unter gleichen

Verhältnissen wie die belgischen stehen, ein Wetterhaltungs-System wählt, man nothwendig

den mechanischen Apparaten den Vorzug vor den Wetteröfen

oder der Anwendung des Dampfes geben muß; daß man ferner in solchen Gruben, die

keine schlagenden Wetter enthalten, Ventilatoren anwenden muß, um die vielen

Wettermauern und Wetterthüren zu vermeiden, welche sehr bedeutende Anlage-

und nicht minder bedeutende Unterhaltungskosten veranlassen, die denen einer

Wettermaschine jedenfalls gleichkommen.

H.

Tafeln