| Titel: | Clegg's neuer Gasmesser. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. XXX., S. 122 |

| Download: | XML |

XXX.

Clegg's neuer

Gasmesser.

Aus dem Civil Engineer's Journal, Juni 1853, S.

208.

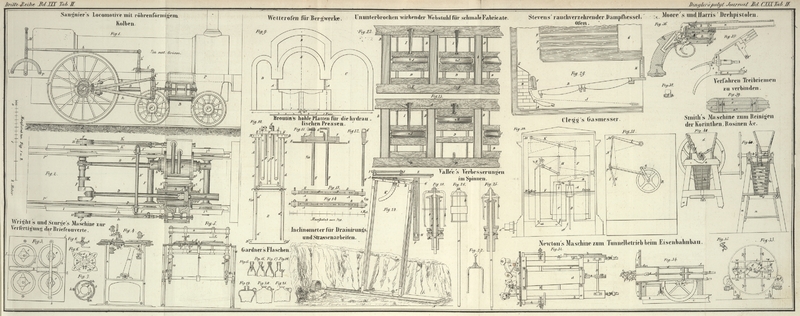

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Clegg's neuer Gasmesser.

Das sicherste Mittel die Quantität einer tropfbaren oder gasförmigen Flüssigkeit zu

messen, besteht darin, daß man dieselbe durch eine Oeffnung strömen läßt; in Folge

des Drucks findet ein vollkommen gleichmäßiges Durchströmen statt, wobei die

Quantität dem Querschnitt der Oeffnung proportional ist. Wegen des Unterschiedes der

Reibung in engen und weiten Oeffnungen ist indessen Einiges zuzugeben; denn da die

Seiten einer engen Oeffnung im Verhältniß zu ihrem Querschnitt eine größere reibende

Fläche darbieten, als die einer weiteren Oeffnung, so haben sie auf das freie

Ausströmen einer Flüssigkeit einen größeren Einfluß. Die Schwierigkeit, dem Gas,

welches mit einem beständig wechselnden Druck in einen Gasmesser tritt, einen

vollkommen gleichförmigen Druck zu ertheilen, wenn es durch die messende Oeffnung

strömt, war die Ursache von mancherlei Störungen, welche durch die vorliegenden

einfachen Vorkehrungen mit bestem Erfolg beseitigt wurden.

Das von den Straßenröhren in den Meter tretende Gas wird in einen im Wasser

schwimmenden Regulator A, Fig. 30, geleitet,

welcher, mit dem wechselnden Gasdruck steigend oder sinkend, den Querschnitt der

Durchströmungsöffnung verkleinert oder vergrößert. Dieses geschieht mit Hülfe eines

Kegels, dessen Seiten der Peripherie der kreisrunden Mündung der Einlaßröhre B sich nähern oder von derselben sich entfernen, wodurch

sie den Raum oberhalb der Wasserlinie vergrößern oder verkleinern, das Gas auf eine

gleichmäßige Dichtigkeit reduciren, und ihm somit gestatten, mit unveränderlichem

Druck durch die Röhre C zu strömen. Damit der Regulator

A genau wirke, ist er so adjustirt, daß er an allen

Stellen der Eintauchung gleiches Gewicht hat; er wird von einem Behälter D bedeckt, welcher mit der äußeren atmosphärischen Luft

in Verbindung steht.

Das Gas tritt nun durch eine Meßöffnung, über welcher ein Schieber E angebracht ist, der dieselbe je nach der Quantität des

den Brennern zuströmenden Gases vergrößert oder verkleinert. Dieser Schieber wird

auf folgende Weise in Wirksamkeit gesetzt. Ein genau balancirter und mit der äußeren

Luft in Verbindung stehender Hut F, F ist über dem

Ventil so angeordnet,

daß er das Gas aufnimmt und je nach der Quantität des aus ihm nach den Brennern

entströmenden Gases steigt oder sinkt. Der Hebel G und

die Stange H, welche an diesen Hut befestigt sind,

theilen die Bewegung dem Schieber E mit. Wenn keine

Brenner angezündet sind, so füllt das einströmende Gas den Hut, hebt ihn und den

Hebel G in die punktirte Lage und schließt das Ventil.

Wird nun ein Brenner angezündet, so ist dadurch ein Theil des inneren Druckes

beseitigt, der Hut sinkt in entsprechendem Grade und öffnet das Ventil

verhältnißmäßig. Wenn aber alle Brenner angesteckt sind, so sinkt der Hut so weit

als es möglich ist herab und öffnet das Ventil vollständig. Die Größe der Bewegung

des Hutes und des Ventils steht mit der Anzahl der brennenden Gaslichter immer im

Verhältnis Der Querschnitt der Ventilöffnung, welcher durch vorangegangene Versuche

nach dem ganzen Gasquantum, das der Meter registriren soll, adjustirt worden ist,

wird auf diese Weise ein unfehlbares Maaß, weil der Druck stets gleichförmig ist und

der Querschnitt der Oeffnung in genauem Verhältniß zu der Quantität des

hindurchgegangenen Gases steht.

Es ist nun noch übrig zu erläutern, wie die Bewegung des Ventils dem Zeigerwerk des

Gasmessers mitgetheilt wird. Eine Uhrfeder und Schnecke setzt nämlich einen

oscillirenden Arm I, Fig. 31, in Bewegung,

dessen Geschwindigkeit stets vollkommen gleichförmig ist. Der Hebel K, Fig. 30, ist an den durch

den Hut F bewegten Hebel befestigt und sein Ende M hat den gleichen Hub. Der Hebel L, Fig.

31, sitzt mit K an einer und derselben Achse

und hat die gleiche Bewegung. An dem oscillirenden Arm I

gleitet ein loser Ring P, welcher mittelst einer Stange

an den Hebel L befestigt ist, mit dem steigenden und

sinkenden Hebel auf und nieder. Dieser Ring steht mit einem Einfall und Sperrkegel

in Verbindung, welcher in die Zähne eines Sperrrades R

greift. Die Anzahl der fortgeschobenen Zähne, oder die Größe der Drehung des

Sperrrades hängt von dem Spielraum des Ringes P, und

dieser Spielraum selbst von seinem Abstande von dem Mittelpunkt der Bewegung S des schwingenden Arms ab. Es wurde oben bemerkt, daß

der Hut F, je größer die von ihm nach den Brennern

strömende Gasmenge ist, desto tiefer sinkt, und daß das Ende M der Hebel K und L um so höher steigt. Der Weg von P wird

gleichfalls durch die nämlichen Hebel regulirt; er entfernt sich um so weiter von

dem Mittelpunkte der Bewegung, je mehr Gas entströmt, und treibt das Sperrrad in

entsprechendem Verhältnisse herum. Wenn der Hut F seine

höchste Lage erreicht hat, so nimmt der Hebel L die

punktirte Lage ein; P befindet sich am Mittelpunkt der

Bewegung des oscillirenden Arms und theilt dem Sperrrad keine Bewegung mit; auf diese Weise hat man ein

vollkommenes Mittel die Quantität des durch das Ventil strömenden Gases zu

registriren. Die an der Achse des Sperrrades befindliche endlose Schraube überträgt

die Bewegung, wie bei andern Metern, auf das Zeigerwerk.

Wenn das Uhrwerk still steht, so muß das Gas von den Brennern abgesperrt werden, weil

es sonst nicht gemessen wird. Dieses geschieht dadurch, daß das erste Rad von Zeit

zu Zeit ein Ventil hebt, welches so eingerichtet ist, daß es dabei nicht ganz in

seinen Sitz fällt; wenn jedoch das hebende Rad zu rotiren aufhört, so fällt es in

seinen Sitz und sperrt das Gas ab.

Aus der vorangegangenen Beschreibung erhellt, daß das Niveau der Wasserlinie ohne

Nachtheil bedeutend tiefer sinken kann; denn das Wasser dient nur als

Absperrungsmittel, um die Entweichung des Gases aus den beweglichen Behältern A und F zu verhüten, und

steht zu der Messung in keiner directen Beziehung. Die Vortheile dieses neuen

Gasmessers sind folgende.

1) Er ist genauer; die Messung ändert sich nicht mit dem Wasserniveau, und

Gasentweichungen kommen nicht leicht vor.

2) Die Brenner zeigen bei dem neuen Gasmesser eine Flamme von gleichmäßiger Höhe, wie

auch der Gasdruck in den Straßenröhren sich ändern, und welche Zahl von Lichtern

auch brennen möge.

3) Da alle beweglichen Theile in der atmosphärischen Luft wirksam sind, so nützen sie

sich nicht durch Rosten ab, und sind somit dauerhafter.

4) Der Apparat kann nöthigenfalls aus einander genommen, gereinigt und ohne Löthung

in wenigen Minuten wieder zusammengesetzt werden. Sollte mit der Zeit irgend ein

Theil sich abnützen, so kann er durch einen neuen ersetzt werden.

5) Er nimmt einen kleineren Raum ein, läßt sich in eine gefällige Form bringen und an

einem Ort aufstellen, wo der Konsument die tägliche Consumtion an Gas leicht

beobachten kann.

6) Er ist endlich wohlfeiler als der ältere Meter. Die größeren Apparate kosten nur

die Hälfte der früheren.

Tafeln