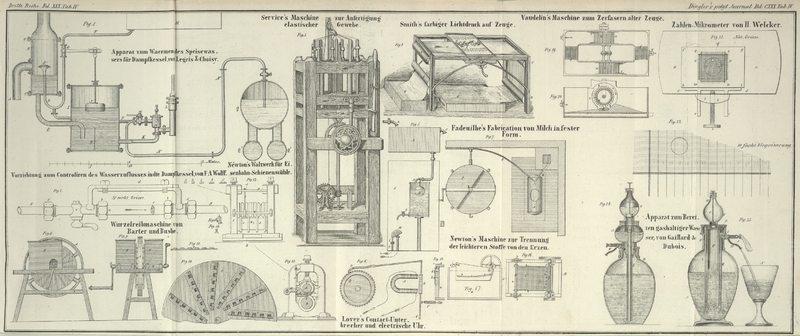

| Titel: | Apparat zum Bereiten gashaltiger Wasser, von Gaillard und Dubois zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. LXII., S. 254 |

| Download: | XML |

LXII.

Apparat zum Bereiten gashaltiger Wasser, von

Gaillard und

Dubois zu

Paris.

Aus dem Practical Mechanics' Journal, Juli 1853, S.

87.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Gaillard's Apparat zum Bereiten gashaltiger Wasser.

Der Hauptcharakter dieses Apparats besteht in der Anwendung dreier verschiedenen

Räume, von denen der eine das Wasser enthält, welches mit Gasen geschwängert werden

soll, der zweite das Brausepulver und der dritte etwas reines Wasser, welches man,

nachdem der Apparat verschlossen ist, auf das Pulver fallen läßt, um die

Entwickelung des kohlensauren Gases zu veranlassen.

Fig. 23 zeigt

eine Constructionsweise dieses sinnreichen Apparates. Das Wasser, oder irgend eine

andere Flüssigkeit, z.B. Wein, welche mit dem Gase geschwängert werden soll, ist in

einer länglich runden Glasflasche A enthalten; dieselbe

hat einen weiten cylindrischen Hals, an dem ein metallenes Halsstück B festgekittet ist. letzteres nimmt das lange

cylindrische Glasgefäß C auf, welches die Form eines

gewöhnlichen Probeglases hat und von einem metallenen Halse getragen wird, der auf

das obere offene Ende gekittet ist und in eine Vertiefung in dem Halse B paßt. Ueber dieser ist der Hals B conisch ausgebohrt, um einen conischen Deckel D aufzunehmen, der seinerseits mittelst der Kapsel E festgeschraubt wird; der Verschluß wird durch Einführung eines Ringes

von Leder oder Kautschuk zwischen den conischen Flächen hermetisch hergestellt. Der

Deckel D hat in der Mitte eine Oeffnung, und in diese

ist ein kleines Glasgefäß F eingekittet, welches in Form

und Stellung einem hohlen Stöpsel gleicht. Es ist mit einem conischen Stöpsel

versehen, der an der Stange G befestigt ist, die oben

durch eine kleine Stopfbüchse geht, außerhalb aber in einen Knopf ausläuft. Als

Stopfung wird eine Scheibe von Leder oder Kautschuk angewendet, welche von der Schraubenkapsel H festgehalten wird. An einer Seite des Halses B ist eine Art Heberhahn I

angebracht, der mit einem conischen Stöpsel versehen ist, welchen man durch den

Druck des Fingers auf den äußeren Knopf J öffnet, und

der durch die Wirkung einer Springfeder verschlossen wird. Dieses Ventil steht mit

einer Röhre K von sehr geringer Weite in Verbindung,

welche fast bis auf den Boden des Gefäßes A reicht. An

der entgegengesetzten Seite befindet sich eine andere ähnliche Röhre L, welche bis zu derselben Tiefe niedergeht, und oben in

eine kleine, mit feinen Löchern versehene Kugel ausläuft, die mit dem Gefäß C in Verbindung steht, worin sich das Gas

entwickelt.

Bei dem Gebrauch des Apparats verfährt man auf folgende Weise. Die Kapsel E wird abgeschraubt und die drei Gefäße werden

auseinandergenommen, worauf man das größte, A, fast zu

7/8 seines Raumes mit der Flüssigkeit anfüllt, welche mit dem Gase geschwängert

werden soll. Das Gemenge von zweifach-kohlensaurem Natron und Weinsteinsäure

(Brausepulver) wird nun in das röhrenförmige Gefäß C

gethan, und dieses an seinen Platz in dem Gefäß A

gebracht. Darauf wird das Gefäß G mit reinem Wasser

gefüllt, und nachdem der Stöpsel dicht verschlossen wurde, dasselbe an seine Stelle

gebracht und das Ganze wieder zusammengeschraubt. Soll nun der Apparat in

Wirksamkeit gesetzt werden, so wird die Stange G

niedergedrückt, worauf das Wasser auf das Brausepulver fällt, und das dadurch

entwickelte Gas mittelst der Röhre L zu dem Wasser

gelangt, und dasselbe imprägnirt, indem es von unten nach oben hindurchgeht und dann

einen Druck auf dessen Oberfläche ausübt, welcher, wenn der Hahn I geöffnet ist, es durch die Röhre K treibt, so daß es durch den Ausfluß M in das darunter gesetzte Glas N läuft.

Eine andere Einrichtung von einem solchen Apparat stellt Fig. 24 dar. A ist der Raum, worin das kohlensaure Gas erzeugt wird

und welcher dem röhrenförmigen Gefäß C in Fig. 23

entspricht; er liegt zwischen den beiden andern Gefäßen, B und C, und nicht innerhalb des größern. Oben

und unten ist er mit metallenen Halsstücken versehen, mittelst denen er mit den

Gefäßen B und C

zusammengeschraubt wird. Zur Verdichtung dieser Verbindungen werden Leder-

oder Kautschukscheiben angewendet. Das sich entwickelnde Gas geht durch die Röhre

D hinab, welche oben mit einem Querschlitz versehen

ist, der jedoch so fein ist, daß er kein Wasser hinabgelangen läßt. Die Röhre D ist von einer zweiten weiteren Röhre E umschlossen, und beide reichen fast bis zum Boden des

Gefäßes B. Die Röhre E steht

in Verbindung mit dem Heberhahn F, und der Druck des

Gases treibt die Flüssigkeit durch den ringförmigen Raum zwischen den Röhren D und E in die Höhe, so daß

sie durch den Hahn

auslaufen kann, wenn derselbe geöffnet ist. Man wird bemerken, daß sich der Stöpsel

in dem obersten Gefäß C nach aufwärts öffnet, und nicht

nach abwärts, wie bei dem erstbeschriebenen Apparate.

Beide Einrichtungen entsprechen dem Zweck, und die Erfinder haben noch andere

Vorschlage gemacht, um die Verbindung zwischen dem Wasser- und

Brausepulver-Behälter herzustellen. Nach einem dieser Vorschläge wird ein

loses, sich nach oben öffnendes Ventil angewendet, welches mittelst Drähten mit

einem flachen Ringe verbunden ist, der mit dem obern Theile des Gefäßes C, Fig. 23, in Berührung

kommt, wenn der Apparat zusammengeschraubt wird, daher in die Höhe geht und dem

Wasser den Durchgang gestattet. Auch läßt sich ein einfaches Klappenventil anwenden,

welches durch einen von unten nach oben gehenden Draht geöffnet werden kann.

Tafeln