| Titel: | Verbesserungen in der Construction der Dampfmaschinen, von Hrn. Penn in London. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. LXXVII., S. 322 |

| Download: | XML |

LXXVII.

Verbesserungen in der Construction der

Dampfmaschinen, von Hrn. Penn in London.

Aus Armengaud's Génie industriel, Mai 1853, S.

263.

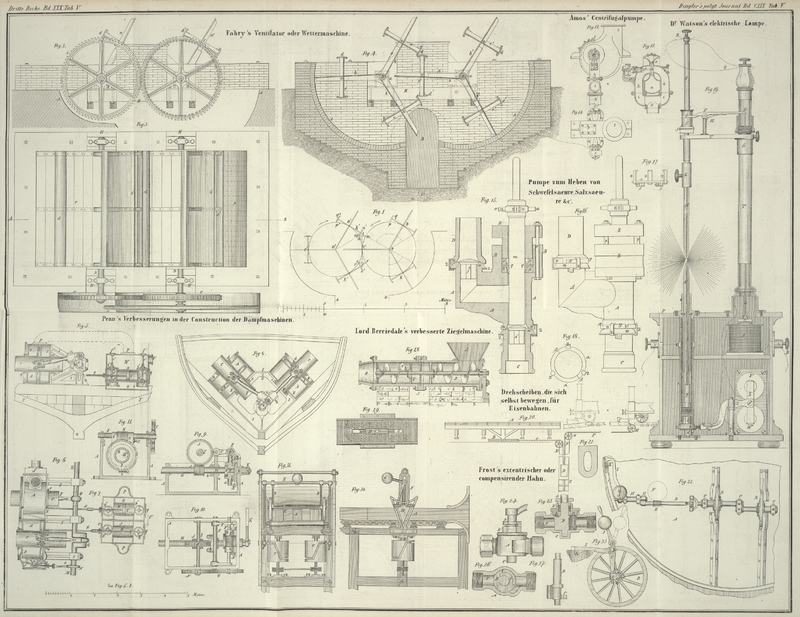

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Penn's Verbesserungen in der Construction der

Dampfmaschinen.

Schon vor längerer Zeit hat man vorgeschlagen, die Kolbenstangen der Dampfmaschinen

hohl zu machen, damit sie in dem Innern eine Kurbelstange aufnehmen können, welche

die Kraft und die Bewegung des Kolbens auf eine Kurbel an der Treibwelle überträgt,

auf dieselbe Weise wie dieß bei den direct wirkenden Dampfmaschinen der Fall

ist.

Das eine Ende der Kurbelstange ist durch ein Gelenk mit dem Kolben verbunden und zwar

ist dasselbe im Innern der hohlen Kolbenstange angebracht, während das andere Ende

wie gewöhnlich über die Kurbelwarze greift. Das erstere Ende hat daher eine

wiederkehrend geradlinige und das andere eine ununterbrochene drehende Bewegung. Die

Kurbelstange oscillirt also im Innern der hohlen Kolbenstange um den Bolzen, der sie

mit dem Kolben verbindet, und es muß daher die Kolbenröhre so weit seyn, daß die

schwingende Kurbelstange die Seitenwände bei ihrer schiefsten Stellung nicht

berührt.

Die Dimensionen, welche man folglich der Kolbenstange geben muß, haben jedoch einen

sehr bedeutenden Nachtheil, nämlich den, daß sie einen großen Raum im Innern des

Cylinders einnimmt, wodurch der für die Wirkungsoberfläche des Dampfs auf den Kolben

bleibende Raum sehr vermindert wird, daher der Dampfdruck auf der einen Seite des

Kolbens größer als auf der andern ist.

Man hat diesem Nachtheil dadurch abzuhelfen gesucht, daß man der hohlen Kolbenstange,

statt einer cylindrischen Form des Querschnitts, eine oblonge Form gab, die der ganzen

Länge der Stange nach zwei ebene Flächen darbot, welche durch zwei halbkreisförmige

Enden vereinigt wurden und daher in dem Innern der Röhre den ganzen Raum darbieten,

welcher zur Bewegung der Kurbelstange in der Längenrichtung erforderlich ist, in der

Breite aber nur einen solchen Raum, der zur freien Bewegung der Kurbelstange

zwischen den beiden Wänden hinreicht. Die Stopfbüchse in dem Cylinderdeckel muß

natürlich genau dem Querschnitte der Kolbenstange entsprechen.

Hr. Penn schlägt vor, die

Kolbenstange auch auf der entgegengesetzten Seite des Kolbens zu verlängern, so daß

beide Seiten des Kolbens dem Dampf eine gleiche Fläche darbieten, indem die

Verlängerung der Stange zu beiden Seiten des Kolbens einen gleichen räumlichen

Inhalt abschneidet. Diese Einrichtung sichert auch die geradlinige Bewegung des

Kolbens, und überdieß ist die innere Gelenkverbindung der Kolbenstange mit dem

Kolben auf diese Weise viel zugänglicher.

Die Figuren 5

bis 11

stellen verschiedene Ansichten, Anwendungen und einzelne Theile der Penn'schen Erfindung dar.

Fig. 1 zeigt

einen Querdurchschnitt von den Seitenwänden eines Schiffs mit seiner

Dampfmaschine.

A ist der Cylinder und B der

Kolben; C stellt die hohle Kolbenstange dar, welche eben

so gut einen kreisförmigen als einen länglich vierseitigen Querschnitt haben kann.

F ist die Kurbelstange, welche um die Achse a im Innern des Kolbenrohres C schwingt, und deren anderes Ende mit der Warze b der Kurbel G, welche die Welle H bewegt, verbunden ist.

Man sieht, daß die Kolbenstange C durch den Deckel E des Cylinders mittelst einer Stopfbüchse e geht und ihre Verlängerung durch den Boden D mittelst einer andern Stopfbüchse d. Beide Stopfbüchsen führen die hohle Stange, und der

Kolben B wird also der Art während seiner Bewegung

gehalten, daß er auf der innern Oberfläche des Cylinders überall gleiche Reibung

hat.

Cylinder dieser Art können horizontal gelegt werden, wie es in der obigen Figur der

Fall ist, sie können aber auch senkrecht stehen. Die horizontale Lage ist bei

Schrauben-Dampfschiffen eine sehr vortheilhafte; sie gestattet die Hauptwelle

für die Kurbeln und die Achse der Schraube in eine gerade Linie zu legen, so daß die

eine die Verlängerung der andern bildet, und die Bewegung folglich direct und ohne

Zwischenkunst eines Räderwerks erfolgt.

Ein Beispiel davon gibt unsere Fig. 1; die gesammte

Maschinerie kann unter das erste Deck und unter die Wasserlinie des Schiffes gelegt

werden.

I ist ein Gestell, welches die Welle H trägt; dieselbe ist mit zwei Kurbeln versehen, welche

zwei neben einander angebrachte Maschinen treiben, wie Fig. 2 zeigt, welche ein

Grundriß und zum Theil ein horizontaler Durchschnitt ist.

Diese Welle H bewegt sich in Lagern auf dem Gestell I, welches aus drei Theilen besteht, wovon zwei an den

Böden E der beiden Cylinder befestigt sind, während der

dritte Theil in der Mitte liegt und zugleich zur Verbindung beider Cylinder

dient.

Der vordere Theil der hohlen Kolbenstange C besteht mit

dem Kolben selbst aus einem Stück, während der andere Theil mit dem Kolben mittelst

eines vorstehenden Randes und Schrauben verbunden, das Ganze aber in dem Kolben

eingelassen ist.

Die Achse a, um welche die Kurbelstange schwingt, ist

mittelst Schraubenbolzen Z an einer Scheibe befestigt,

die im Innern des Kolbenrohres angebracht und in der Mitte ausgeschnitten ist, um

die Kurbelstange durchzulassen.

Man sieht, daß der Dampfvertheilungsschieber M, welcher

durch das Excentricum N bewegt wird und in der

Vertheilungsbüchse f eingeschlossen ist, dieselbe

Einrichtung wie bei den gewöhnlichen Dampfmaschinen hat.

Die Röhre P, in Fig. 5 in punktirten

Linien angegeben, führt den Dampf nach dem Condensator. Diese Anordnung ist nur dann

anwendbar, wenn der Condensator dem Dampfcylinder gegenüber liegt und die Luftpumpe

horizontal im Innern des Condensators angebracht ist, wie in Fig. 5 und 7.

Es ist eine bequeme Einrichtung, die Luftpumpe direct durch den Dampfkolben mittelst

der horizontalen Stange S zu betreiben, welche mit

diesem Kolben verbunden ist und durch den Cylinderdeckel E mittelst einer Stopfbüchse geht. Jedoch kann man die Luftpumpe im Innern

des Condensators auf verschiedenartige Weise anbringen und sie nach einer der

gewöhnlichen Methoden bewegen.

Fig. 8 bietet

ein anderes Beispiel der Anwendung hohler Kolbenstangen bei zwei Dampfcylindern dar;

beide Kolben wirken auf eine einzige Kurbel G, die an

der Treibwelle H angebracht ist. Die beiden Cylinder

sind sehr zweckmäßig an entgegengesetzten Seiten des Schiffes angebracht, so daß

ihre Centrallinien unter 45° geneigt sind und beide einen rechten Winkel

einschließen. Sie können dann wechselseitig auf die Warze b

derselben Kurbel G wirken, und auf diese Weise eine stetige Bewegung

hervorbringen, d.h. die Welle H regelmäßig drehen, wie

es zwei parallel zu einander angebrachte Cylinder thun würden, deren Kolbenstangen

auf zwei rechtwinkelig zu einander stehende Kurbeln wirken.

Die geneigte Stellung der beiden Cylinder gestattet, die Maschinen in einem engen

Raume des Schiffes und näher dem Hintertheile desselben anzubringen, als es bei

horizontal liegenden Cylindern möglich wäre; denn letztere beanspruchen mehr Raum

als der enge Hintertheil eines Schiffes bieten kann.

Die Cylinder nehmen in dem vorliegenden Falle weniger Platz ein, und es wird auch die

Welle H kürzer, weil nur eine Kurbel statt zweier

vorhanden ist, und überdieß die Maschinen dem Hintertheile des Schiffs und folglich

der Triebschraube näher liegen. Ein Cylinder muß dem Hintertheil näher angebracht

seyn als der andere, weil die eine Kurbelstange hinter der andern die Warze b angreifen muß.

Ein anderer Theil der Verbesserungen des Hrn. Penn bezieht sich auf die Luftpumpen oder

vielmehr auf deren Ventile, in dem Fall wo diese Pumpen horizontal liegen. Das

System der Luftpumpen mit massiven Kolben, also doppelt-wirkend, und mit vier

an den Enden angebrachten Ventilen, zwei für den Eintritt und zwei für den Austritt,

ist bekannt; die auf diese Ventile bezüglichen Verbesserungen bestehen darin, jedes

Ventilpaar der Art anzubringen, daß ein Einlaßventil genau unter einem Auslaßventil

befindlich ist, damit eine und dieselbe Leitstange für beide dienen und die Sitze

beider Ventile in ihren respectiven Stellungen in dem ausgehöhlten Theil am Ende des

Pumpenkörpers festhalten kann. Wenn man die Leitstangen weggenommen hat, so sind die

Ventile frei, und man kann sie zur Untersuchung oder Reparatur herausnehmen; die

Ventilsitze können ebenfalls aus ihren Vertiefungen herausgenommen werden, um sie

mit andern zu vertauschen.

Fig. 5 zeigt

den senkrechten Durchschnitt des Condensators und der Luftpumpe, und Fig. 7 ist ein

horizontaler Durchschnitt davon.

Q ist ein metallener Behälter, welcher als Condensator

und als Warmwasserbehälter dient; er ist mit einem verticalen Scheider j, Fig. 7, versehen, der im

Behälter Q zwei Abtheilungen bildet, welche als zwei

getrennte Condensatoren für die beiden Maschinen dienen.

Die Pumpenkörper R, welche sich horizontal durch jede

Abtheilung erstrecken, haben eine Oeffnung an jedem Ende, von denen die eine durch

eine Thür q, die andere durch einen Deckel r verschlossen ist. Der Deckel r hat eine Stopfbüchse, durch welche die Stange S geht.

Außerdem ist der innere Raum des Behälters Q am Umfang

des Pumpenkörpers mittelst eines horizontalen Scheiders getheilt, welcher in der

Figur nicht dargestellt ist und sich ungefähr im Niveau des obern Theils eines jeden

Pumpenkörpers R befindet; der Raum unterhalb dieses

Scheiders bildet den eigentlichen Condensator; der darüber befindliche Raum W dient als Warmwasserbehälter, in welchen die Luftpumpe

das Wasser und die Luft welche sie aus dem Condensator zog, ausströmen läßt. Das

überflüssige Wasser fließt durch das Rohr V ab.

a' sind die Einlaß- und b' die Auslaßventile; c' und d' sind ihre betreffenden Sitze; a' ist die Leitstange, welche oben an einem Deckel f' befestigt ist, der auf ein Loch im obern Theil des Warmwasserbehälters

geschraubt ist. Diese Stangen haben an ihrem Umfange Verstärkungen, durch welche sie

die Ventilsitze an ihrem Platze erhalten. Die Stangen e'

gehen durch die Ventile hindurch und letztere können sich an ersteren bis an die aus

Fig. 5

ersichtlichen Vorsprünge vertical aufwärts bewegen.

Wenn man den Deckel f' abhebt und die Ventilstange e' herauszieht, so sind die Ventile und ihre Sitze frei,

und man kann sie aus dem Apparat durch die Thür q oder

durch den Deckel r, sowie durch eine entsprechende Thür

des Warmwasserbehälters W herausnehmen.

Diese Ventilstangen liegen übrigens nicht genau in der Centrallinie der Pumpe,

sondern etwas seitwärts der Kolbenstange S.

Hr. Penn hat noch eine dritte

Verbesserung in der Construction der Schiffs-Dampfmaschinen gemacht, deren

Zweck hauptsächlich in einer Verminderung der Reibung und der Abnutzung besteht,

welche am innern Ende der horizontalen Schraubenachse stattfinden. Dieses Ende der

Achse drückt, während die Achse sich zugleich schnell dreht, sehr stark gegen einen

festen Punkt des Schiffes und überträgt die ganze von der Treibschraube entwickelte

Kraft. Man erreicht diesen Zweck durch Anwendung einer ebenen Scheibe von gehärtetem

Stahl, an der Stelle, wo die Berührung des platten Endes der Treibwelle stattfindet,

welches ebenfalls aus gehärtetem Stahl besteht. Diese Scheibe erhält durch einen

unten beschriebenen Mechanismus eine langsame drehende und bezüglich der

Schraubenachse excentrische Bewegung, welche letztere daher während ihrer schnellen

Drehung fortwährend mit anderen Punkten der ebenen Scheibe in Berührung kommt.

Fig. 9 ist ein

Längendurchschnitt des Apparates, Fig. 10 ein horizontaler

Durchschnitt, und Fig. 11 ein Querdurchschnitt durch das Ende.

A ist ein gußeiserner, gut befestigter Kasten. H ist die Verlängerung der Treibschraubenwelle, welche

sich gegen die Scheibe von gehärtetem Stahl B stützt;

die Scheibe ist mit dem Schraubenrade D fest

verbunden.

Das Rad hat auf der entgegengesetzten Seite von der Scheibe B einen kreisförmigen Vorsprung e, welcher

sich in der Pfanne f dreht. Ein Bolzen g kann in der mittlern Oeffnung des Rades D angebracht werden, um dasselbe bei seiner Drehung

vollständiger zu unterstützen. Das Rad D steht

excentrisch bezüglich der Treibwelle H, und die Pfanne

f, in welcher sich das Rad D dreht, ist mit dem Arme k verbunden, der

durch die Wand des Kastens geht und wieder excentrisch bezüglich der Pfanne steht.

Die Excentricität des Rades D bezüglich der Treibwelle

H, und die der Pfanne f'

bezüglich des Arms oder der kurzen Welle k sind übrigens

der Art, daß sie sich neutralisiren können, d.h. wenn man mit Hülfe des Hebels K die Pfanne um 180° gedreht hat, indem man von

der in Fig.

10 angegebenen Lage ausgeht, die Treibwelle H

und das Rad D concentrisch liegen. Wenn man demnach dem

Hebel Zwischenlagen gibt, so kann man jeden beliebigen Grad der Excentricität der

Scheibe B herstellen.

Eine endlose Schraube j auf der Treibwelle H greift in ein Schraubenrad J auf der Welle I. Diese Welle trägt ein

Zahnrad N, welches in ein anderes G eingreift, auf dessen Welle F eine andere

endlose Schraube E sitzt, die das Schraubenrad D bewegt.

Man begreift, daß die drehende Bewegung dieses letztern Rades im Verhältniß zu

derjenigen der Treibwelle H wegen des angewendeten

Räderwerks eine sehr langsame seyn muß.

Damit bei einer Aenderung der Excentricität des Rades D,

mittelst des Hebels K, die endlose Schraube E in die Zähne dieses Rades einzugreifen fortfährt, läßt

man die Welle F von zwei Armen r tragen, die um die feste Welle S drehbar

sind und zugleich bewirken, daß das Rad G ungeachtet

seiner Lagenveränderungen stets mit dem Rade N in

Eingriff bleibt. Diese Welle wird durch die beiden Arme horizontal erhalten und die

endlose Schraube E kann auf derselben hingleiten,

während sie durch einen Vorstecker verhindert wird sich um dieselbe zu drehen.

Zwei starke Ringe t, welche die Verlängerungen der beiden

durch Schraubenbolzen x verbundenen Hälften eines Ringes

U bilden, der die Pfanne f umfaßt, halten die endlosen Schrauben E

zwischen sich, umfassen die Welle F, und können allen

Bewegungen sowohl der horizontalen der Schraube, als der verticalen Bewegung der

Welle F folgen.

Die Treibwelle H liegt nahe ihrem Ende in einem Lager b, welches in einer Oeffnung der im Kasten A befindlichen Scheidewand a

angebracht ist.

Letztere Verbesserungen können mit geringen Abänderungen bei Mühlwellen und in allen

den Fällen angewandt werden, wo die Enden der Wellen in Folge starken Druckes und schneller Rotation

bedeutender Erhitzung oder Abnutzung ausgesetzt sind.

Tafeln