| Titel: | Ueber den Ventilator oder die Wettermaschine des Hrn. Fabry; Bericht von Hrn. Callon. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. LXXXIII., S. 337 |

| Download: | XML |

LXXXIII.

Ueber den Ventilator oder die Wettermaschine des

Hrn. Fabry; Bericht von

Hrn. Callon.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juli 1853, S. 397.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Callon, über Fabry's Ventilator oder Wettermaschine.

In einer ausgedehnten Grube, besonders in einer Steinkohlengrube, in welcher sich

mehr oder weniger brennbare Gase oder schlagende Wetter entwickeln, kann die

Erneuerung der Luft, sowohl durch bloße Diffusion, als durch Strömungen die auf

natürliche Weise durch verschiedene Tageöffnungen und durch den

Temperaturunterschied über und unter Tage entstehen, nicht immer hinlänglich und so

bewirkt werden, daß die Wetter in den Grubenbauen gesund und ohne nachtheiligen

Einfluß auf die Arbeiter sind und daß sich auch keine explodirbaren Gemische oder

schlagenden Wetter bilden.

Es ist daher häufig eine künstliche Wetterführung nothwendig und ihre gehörige

Vorrichtung einer der wichtigsten Punkte eines guten Bergbaubetriebes. Man muß sogar

sagen, daß ihre Wichtigkeit in dem Maaße größer wird, als die Mittel der

Strecken- und der Schachtzimmerung sich vervollkommnen, um mittelst einer

gesteigerten Förderung die Productionskosten der gewonnenen Substanzen zu

vermindern. Denn es ist klar, daß eine größere Förderung auch im Allgemeinen ein

ausgedehnteres Abbau- oder Grubenfeld, eine stärkere Arbeiter-Belegung

erfordert, wobei aber zu gleicher Zeit eine stärkere Entwickelung von schlagenden

Wettern stattfindet, indem dieselben bis auf einen gewissen Punkt mit der Menge der

gewonnenen Kohlen im Verhältniß stehen.

Die künstliche Wetterführung einer Grube wird entweder durch Wetteröfen, oder

mittelst verschiedener saugender oder blasender Maschinen hervorgebracht. Die

Anwendung der erstem ist älter als die der letztern; sie bilden noch jetzt die

einfachsten, die am wenigsten Reparaturen bedürfenden und dadurch Unterbrechungen

veranlassenden Mittel, und die einzigen, welche die Schächte, aus denen die Wetter

ausziehen, zur Förderung ganz frei lassen. Wenn die Wetteröfen unter den

erforderlichen Bedingungen angelegt worden sind, d.h. auf der Sohle hinlänglich

tiefer und weiter und so trockener Schächte, daß ihre Wirkung einen gehörigen

Wetterzug veranlaßt, so wird ihre Anwendung auch noch fortwährend von Nutzen seyn.

In den Steinkohlengruben zu Newcastle in England werden nur Wetteröfen und gar keine

Maschinen angewendet.

Der Haupteinwurf gegen die Wetteröfen besteht in der Möglichkeit, daß in denselben

eine Explosion veranlaßt werde, oder vielmehr, daß wenn eine solche durch andere

Ursachen herbeigeführt worden ist und dadurch die Wetterdämme und Wetterthüren

zerstört wurden, schlagende Wetter zum Ofen gelangen und eine zweite Explosion

erzeugen. Unser College, Hr. General-Bergwerksinspector und Professor

Combes (zu Paris), hat

jedoch in seinem Traité de l'exploitation des

mines

Handbuch der Bergbaukunst, oder die Lehre von der Aufsuchung und Gewinnung

der nutzbaren Mineralien; deutsche Bearbeitung von Carl Hartmann 2te Aufl. Weimar 1851, Bd. II, S. 120.

H. nachgewiesen, daß die erstere Ursache einer Gefahr bei gut eingerichteten Oefen gar nicht existirt,

und daß die zweite mit vollkommener Sicherheit vermieden werden kann. Es ist zu dem

Ende hinreichend, dem Ofen mittelst einer engen Strecke, die von den schlagende

Wetter führenden Theilen der Grube durch starke Dämme und Thüren abgesondert worden

ist, einen besondern Strom frischer Wetter zuzuführen; ferner die Esse hoch genug in

dem Schacht, aus welchem die Wetter ziehen, in die Höhe zu führen, und endlich die

Oefen so einzurichten, daß man als Verbrennungs-Product nicht Kohlenoxyd,

sondern Kohlensäure erhält. Es darf angenommen werden, daß man unter diesen

Verhältnissen mit den Oefen eine eben so große Sicherheit erlangt als mit Maschinen,

welche nebst ihren Motoren mancherlei Brüchen und sonstigen Störungen unterworfen

sind, wodurch Betriebsstörungen veranlaßt werden und in manchen Fällen das Leben der

sämmtlichen Belegschaft einer Grube aufs Spiel gesetzt wird.

Die Wetteröfen haben aber eine beschränkte Wirksamkeit. Wenn man in der Praxis

Temperaturen von 40, 50, höchstens 60° C. erreicht, so gewinnt man weiter

nichts, wenn man stärker feuert, und erlangt selbst bei Aufopferung bedeutender

Brennmaterialmengen kein besseres Resultat. Wenn daher, wegen geringer Tiefe der

Schächte, oder wegen Feuchtigkeit ihrer Wände, oder wegen der Krümmungen und des

geringen Querschnitts der Strecken, die Wirkung des Ofens für eine lebhafte

Wetterführung unzureichend ist, so muß man Maschinen anwenden, deren Wirkung keine

Gränze hat, ungeachtet sie den doppelten Nachtheil haben, daß sie Raum im Schacht

beanspruchen und leicht Betriebsstörungen veranlassen.

Die Wettermaschinen werden hauptsächlich in Belgien angewendet und haben daselbst

seit einer Reihe von Jahren sehr verschiedenartige Einrichtungen erhalten. Es haben

sich damit in verschiedenen Bänden der Annales des Travaux

publics de Belgique mehrere belgische Bergwerks-Ingenieure

beschäftigt, wie die HHrn. Trasenster, Glépin und Jochams. Man findet sie auch sämmtlich beschrieben und abgebildet im

zweiten Bande (S. 17) des trefflichen Traité de

l'exploitation des mines de houille (1853), welchen der belgische

Bergingenieur Ponson zu Lüttich in 4 Bänden mit einem

Atlas von 80 Tafeln herausgibt.

Die bis jetzt angewendeten Maschinen zerfallen in zwei Classen: einerseits in

Apparate, wie die Ventilatoren mit Centrifugalkraft, mit geraden oder gekrümmten

Flügeln, die Windschrauben, und im Allgemeinen diejenigen, worin die Luft eine

bestimmte relative Bewegung auf Flächen annimmt, die eine drehende Bewegung um einen

festen Punkt haben. Die zweite Classe besteht in saugenden Kolben- oder

Glocken-Maschinen.

Die mathematische Theorie der erstem Apparate kennt man jetzt genügend in Folge der

Arbeiten des Hrn. Combes;

dennoch scheint keine von diesen Maschinen in der Praxis einen Vorzug erhalten zu

haben; keine hat bei den zahlreichen Versuchen, die damit angestellt worden sind,

ganz genügende Resultate gegeben.

Was nun die Kolben- oder die Glockenmaschinen betrifft und im Allgemeinen

diejenigen, welche mit Ventilen versehen sind, so haben sie bei der Anwendung zur

Wetterhaltung der Gruben einen Nachtheil, von welchem man sich leicht Rechenschaft

geben kann. Um einen hinlänglichen Wetterzug herzustellen, ist es nur erforderlich,

in dem Schacht aus welchem die Wetter ausziehen, eine Luftverdünnung herzustellen,

die einer Wassersäule von einigen Centimetern Höhe entspricht und gleich der

Differenz des Druckes ist, welche unter und über einer Klappe vorhanden seyn muß,

damit dieselbe functionirt. Man kann daraus leicht folgern, daß die von dem Motor

erzeugte Kraft auf diese Weise ohne Nutzeffect verdoppelt oder verdreifacht werden

kann. Nun kann man zwar diesen Verlust sehr vermindern, indem man möglichst viel

Klappen anbringt und sie sehr sorgfältig und genau mit Gegengewichten versieht, oder

indem man eine den Luftpumpen der Physiker ähnliche Vorrichtung anwendet, wobei die

Ventile durch die Bewegung des Apparats selbst, anstatt durch den Druck der Luft

gehoben werden. Man könnte auch den Vertheilungsmechanismus mit Schiebern anwenden,

wie man ihn jetzt bei den Gebläsen anbringt. Aber selbst bei diesen Verbesserungen

würde man den Nachtheil bedeutender Anlagekosten haben, weil die Cylinder und Kolben

solcher Maschinen große Dimensionen haben müssen. Zur Wetterführung in einer

ausgedehnten Grube ist nämlich eine weit größere Luftmenge erforderlich, als zur

Speisung mehrerer Hohöfen.

Diese Mängel und Nachtheile der verschiedenen Wettermaschinen veranlaßten den

belgischen Bergingenieur Fabry zu Charleroi, einen neuen

Apparat herzustellen, der jetzt in Belgien sehr verbreitet ist und bereits auch im

nördlichen Frankreich angewendet wird. Der Erfinder hat denselben der Beurtheilung

der Société d'Encouragement unterstellt,

die ihn einer Kommission überwies, in deren Auftrag ich diesen Bericht erstatte. Der

Fabry'sche Apparat ist in Belgien und Frankreich

patentirt und unter der Benennung Roue pneumatique

bekannt. Er besteht im Wesentlichen aus zwei horizontalen parallelen Wellen, die mit

Flügeln und mit Zahnrädern versehen sind, welche ineinander greifen und sich mit

einer gleichen Winkelgeschwindigkeit in zwei Läufen oder Mänteln bewegen, die sie so

genau als möglich umfassen.

Zum Verständniß, wie die Flügel, je nach der Bewegung in einer oder der andern

Richtung, die Wetter aus dem Schacht oder der Strecke, welche mit dem untern Theil

der beiden Mäntel in Verbindung stehen, ansaugen, oder sie in dieselben einblasen,

sind einige Details erforderlich. Es sollen dieselben, der Deutlichkeit wegen, an

dem Riß nachgewiesen werden, welcher die geometrische Verzeichnung der Maschine

enthält.

Es sey Fig. 1,

A, B, die Oeffnung des Schachtes, über welchem der

Fabry'sche Apparat angebracht ist und durch den die Wetter einfallen oder ausziehen

können; ich nehme an, diese Oeffnung sey länglich-viereckig, von A bis B 2 Meter breit und in

senkrechter Richtung darauf 2 bis 3 Meter lang.

Ueber den Punkten A und B, in

O und O', liegen die

Mittelpunkte zweier Zahnräder von 1 Meter Durchmesser. Die Welle des Treibrades

erhält ihre Bewegung von irgend einem Motor, meistens von einer horizontalen

Dampfmaschine, deren Kurbelstange direct mit einer an dieser Welle angebrachten

Kurbel verbunden ist.

Betrachten wir den Theilkreis dieser Räder und theilen wir dieselben von den Punkten

C und C' aus in drei

gleiche Theile. Die den Theilungspunkten entsprechenden Halbmesser gehörig

verlängert, werden auf dem Grundrisse der Figur, die Entwürfe für die Scheider oder

Flügel seyn, welche auf den Wellen befestigt worden. Sie endigen einerseits an der

cylindrischen Oberfläche, deren Basen die mit den Halbmessern OA und O'B beschriebenen Peripherien sind,

andererseits an zwei ebenen Wangen oder Wänden, welche, wenn man will, die

Verlängerung der beiden Flächen des als rechteckig angenommenen Schachtes seyn

können.

Tragen wir mm, von den Theilungspunkten ausgehend, die 1/12 der Peripherie gleichen

Theile zu beiden Seiten auf, nehmen wir die auf diese Weise erlangten Punkte als

Anfangspunkte von Epicykloiden, welche durch das Wälzen des einen Theilkreises auf

dem andern erzeugt werden und verzeichnen wir diese Epicykloiden, so erhalten wir

eine Art Räderwerk mit drei Zähnen, dessen Spiel leicht zu begreifen ist.

Wir wollen, um bestimmte Begriffe zu haben, annehmen, daß es sich um eine saugende

Ventilation handle, und es muß alsdann die Bewegung in der Richtung der Pfeile

stattfinden.

Das Profil mn tritt nach der Stellung der Figur in

Berührung mit dem Anfang m' des Profils m'n' und bleibt darin, bis die beiden Halbmesser O'm', Om auf die Mittelpunktslinie gelangen.

Von diesem Moment ab, ist es das Profil m'n' welches

längs des Anfanges m des Profils mn gleitet, bis zu dem Augenblick wo der Halbmesser O'D' mit der Mittellinie zusammenfällt. In demselben Augenblick wird der Halbmesser OD mit der Mittellinie einen Winkel gleich dem Winkel

D'O'O oder von 60° machen, und die beiden

Profile pq, p'q' werden in Eingriff treten, wie so eben

die Profile m'n' und mn.

In Folge dieser Einrichtung und vorausgesetzt daß die Ränder der Läufe eine

hinlängliche Ausdehnung haben, sieht man, daß zwischen den beiden Achsen O und O' niemals eine

directe Verbindung von Außen nach Innen stattfinden kann.

Wir wollen nun das Luftvolum ermitteln, welches bei jedem vollständigen Umgange der

Räder ausgetrieben wird.

So oft zwei Profile in Eingriff mit einander treten, schließt man ein Volum äußerer

Luft ein, gleich einem Prisma, dessen Basis das ungleichseitige Polygon O'D'k'm'klsl'E', d.h. der Sector O'D'E' plus der Summe der vier ungleichseitigen Dreiecke ist, welche zwei

und zwei gleich sind D'k''m', nkC, Cls, r'l'E', die man

durch zweimal das sphärische Dreieck nCm ersetzen kann.

Diese Verhältnisse kehren bei jedem Umlauf sechsmal wieder. Das Gesammtvolum ist

daher gleich der Summe der zwei Cylinder OC, O'C', plus

zwölfmal das Volum des Prismas nmC. Das Volum der

ausgetriebenen Luft ist offenbar gleich der Summe der zwei Cylinder O'B und OA. Demnach ist das

nutzbar ausgetriebene Luftvolum, nach Abzug der sehr geringen Ausdehnung, welche die

äußere Luft erleidet, indem sie sich mit der aus der Grube ausströmenden verdünnten

Luft vermischt, gleich der Summe der zwei äußern Kränze der Theilkreise, weniger dem

zwölffachen Volum nmC.

Es seyen

OC

=

O'C'

=

r,

OA

=

O'B'

=

r,

und L die Breite des Laufs oder

Mantels, so wird das bei einem Radumlauf ausgetriebene Volum V durch nachstehende Gleichung ausgedrückt werden:

V = 2 . π (R² – r²) L – 12 × L × Oberfl. nCm.

Vergleichen wir die Oberfläche nCm mit einem

geradlinigen, gleichschenkligen Dreieck. Der Scheitelwinkel nCm ist, wie man leicht erkennen kann, 30°

und die Höhe dieses Dreiecks ist 1/2 r; die Basis daher

1/2 r tang. 15°, folglich die Oberfläche = 1/4

r² tang. 15° = 0,066985 r², daher

V = 2 L {πR² – (π + 0,40191) r²}.

Wenn man den Halbmesser r als gegeben annimmt, so wird

der höchste Werth des Halbmessers R dadurch bedingt, daß

die Enden der Flügel

eines Rades, indem sie sich gegeneinander stützen, die epicykloidischen Zähne des

andern Rades nicht treffen. Man erkennt leicht, daß dieser höchste Werth R = r √3 ist.

Um mit einem Apparat von gegebener Dimension die größtmögliche Ventilation zu

erlangen, muß man sich offenbar dieser Gränze soviel als möglich nähern.

Wenn man R = r √3

setzt, so wird die obige Formel

V = 2 L {2π – 0,40191} r² = 11,763 r²L.

In seiner Praxis nimmt Hr. Fabry für kleine Apparate L = 2 Met. und

für große L = 3 Met.; r in

allen Fällen = 1 Met.

Man wird daher, wenn man R = √3 = 1,73 setzt,

haben

V

=

23 1/2 Met., genau 23,526 Met., wenn L = 2 Met.

und

V

=

35,289 Met., wenn L = 3

Met.

Wegen eines unerläßlichen Spiels nimmt man aber R nur =

1,70 und erhält alsdann für kleine und große Apparate:

V = 22,143 Met. und V =

33,214 Met.

Es ist sehr leicht und zweckmäßig, den Rädern eine Geschwindigkeit von wenigstens 30

Umgängen in der Minute zu geben, und das in der Secunde ausgeströmte Luftvolum

beträgt alsdann bei den kleinen Apparaten über 11 Met. und bei den großen 17,5 Met.,

eine Quantität, die im Allgemeinen mehr als hinreichend zur guten Wetterführung für

eine Grube ist, worin sich schlagende Wetter entwickeln.

In der Wirklichkeit muß dieses Volum eine gewisse Verminderung wegen des

erforderlichen Spielraums zwischen den epicykloidischen Zähnen, so wie zwischen den

Flügeln und dem Mantel erleiden. Dieser Spielraum wird aber, bei übrigens gleichengleicheu Umständen, um so weniger Verlust veranlassen, je geringer die Differenz

des Drucks im Innern des Apparats und außerhalb desselben für eine gehörige

Wetterführung der Grube zu seyn braucht. Aus den zahlreichen Versuchen, welche in

Belgien von dem Bergwerks-Ingenieur Jochams

Annales des Travaux publics de la Belgique, t.

XI p. 13. H. angestellt wurden, geht in der That hervor, daß der Verlust 15 bis 20 Proc.

betrug, wenn die hervorgebrachte Luftverdünnung eine manometrische Höhe von 2 bis 4

Centimet. Wasser entsprach, und daß er auf 26, 40 und sogar 51 Proc. stieg bei

Wassersäulenhöhen von 50, 70 und 86 Millimetern. Dieser Verlust ist aber auch fast

der einzige zu berücksichtigende, weil die Reibung sehr un bedeutend ist und der Luft keine

merkliche lebendige Kraft unnütz mitgetheilt wird.

Wenn man nicht dahin gelangt (was jedoch nicht unmöglich ist), diese Verluste durch

eine sorgfältigere Construction und Adjustirung zu vermindern, so scheint dieser

Umstand die Windräder ungeeignet zur Ersetzung der Kolbenmaschinen in allen

denjenigen Fällen zu machen, wo ein bedeutender Unterschied des Drucks

hervorgebracht werden muß, wie z.B. bei einem Hohofengebläse.

Bei der Wetterhaltung der Gruben ist hingegen ein Unterschied des Luftdrucks von 10

Centimet. Wassersäule im Allgemeinen mehr als hinreichend, und die Räder sind

alsdann vollkommen anwendbar. Sie sind einfacher, benutzen die Triebkraft besser und

sind minder theuer in der Anlage als alle Kolbenmaschinen, daher sie letztere in

allen Gruben, deren Wetterführung eine ziemliche Druckverminderung erfordert,

vollständig ersetzen können.

Was nun die eigentlichen Ventilatoren betrifft, welche noch einfacher und vielleicht

noch wohlfeiler in der Anlage als die Windräder sind, so dürften sie auch in der

Folge noch zur Wetterführung in Gruben angewandt werden, in denen eine sehr geringe

Luftverdünnung (von höchstens 20 Millimet.) einen hinreichenden Wetterwechsel

veranlaßt.

Wenn auch nicht alle Ventilatoren die Eigenschaft der Windräder haben, durch bloße

Umkehrung der Bewegung nach Belieben saugen oder blasen zu können, so haben sie

dagegen den wichtigen und nicht zu verkennenden Vortheil, daß sie bei einer

Betriebsunterbrechung nicht wie die Windräder die Schachtöffnung gänzlich

verschließen, und daß der Wetterzug, obgleich schwächer, während des Stillstandes

der Maschine seinen Fortgang hat.

Wegen dieses Umstandes dürfte es vortheilhaft seyn, neben den Windrädern eine andere,

während des Betriebs der Maschine verschlossene Oeffnung anzubringen, welche beim

Stillstande der Maschine entweder von dem Maschinenwärter oder von selbst mittelst

des von dem Ingenieur Devaux

vorgeschlagenen hydraulischen Verschlusses (obturateur

hydraulique) geöffnet würde.

Der Verschluß, von dem hier die Rede, ist eine in mehreren Gewerben wohl bekannte

Vorrichtung; allein bei der Wetterführung der Gruben wurde er unseres Wissens zuerst

von Hrn. Devaux, ehemaligem

Oberingenieur in der Provinz Lüttich und jetzigem

General-Bergwerks-Director zu Brüssel, angewendet. Er besteht im

Wesentlichen in einer leichten blechernen Glocke, welche die Schachtöffnung neben

der Wettermaschine bedeckt. Der Rand der Glocke tritt in eine kranzförmige

Vertiefung, welche mit

Wasser gefüllt ist, so daß ein luftdichter Verschluß hergestellt wird. Die Glocke

hängt an einem Seil, welches über eine Rolle läuft und an dessen anderem Ende ein

Gegengewicht hängt, welches etwas schwerer als die Glocke ist. Diese bleibt daher

nur deßhalb eingetaucht, weil unter ihr durch das Ansaugen verdünnte Luft befindlich

ist. Wenn aber die Wettermaschine außer Thätigkeit kommt, so stellt sich das

Gleichgewicht unter und über der Glocke bald her, das Gegengewicht erhält das

Uebergewicht und die Schachtöffnung wird aufgeschlossen.

Hr. Devaux hat diese

Vorrichtung hauptsächlich wegen Explosionen vorgeschlagen. Er ist der Meinung, daß

es zweckmäßig sey, die Wettermaschine nicht auf dem Schacht, sondern an dem Ende

einer söhligen Strecke anzubringen, die von dem einen Schachtstoß abgeht, und die

Oeffnung desselben mit dem hydraulischen Verschluß zu versehen; es würde alsdann in

den meisten Fällen bei Explosionen die Maschine nicht zerstört werden.

Die Fabry'schen Windräder verbreiten sich sehr schnell in

Belgien; in den Gruben der Bezirke von Mons und Charleroi findet man schon deren

dreißig; auch fangen sie an, sich in den französischen Nord- und

Pas-de-Calais-Departements zu verbreiten. Keine andere

Wettermaschine hat einen ähnlichen Erfolg gehabt. Dieser einzige Umstand beweist

hinlänglich das über diesen Apparat Gesagte und rechtfertigt die genaue Beschreibung

desselben.

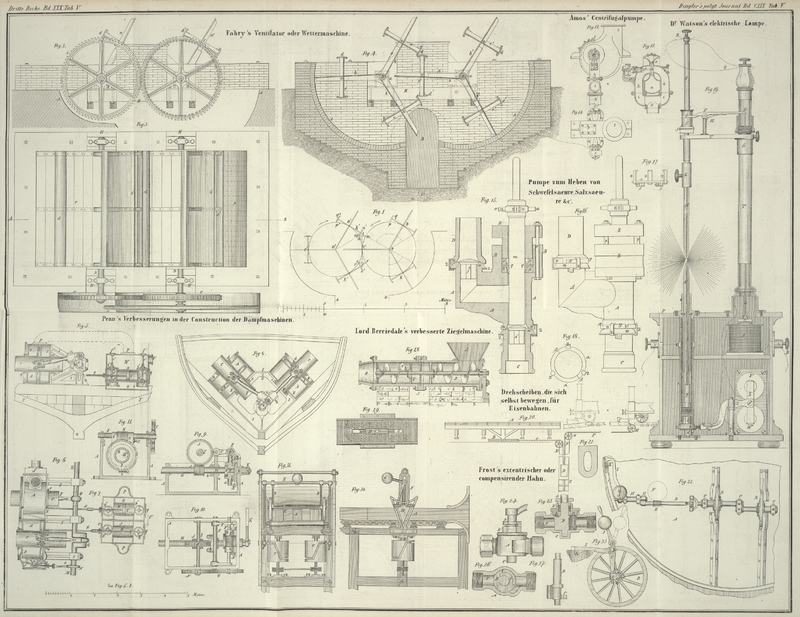

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 1

geometrische Skizze des Fabry'schen Ventilators;

Fig. 2 der

Ventilator oder das Windrad von der Seite der Triebmaschine;

Fig. 3

derselbe im Grundriß;

Fig. 4

Längendurchschnitt nach der Linie AB der Fig. 3.

Der Fabry'sche Ventilator besteht aus sechs Flügeln,

welche auf eben soviel Armen von Gußeisen angebracht sind; diese sind mit ebenfalls

gußeisernen Kreuzen versehen. An diesen Armen und Kreuzen befestigt man Bretter und

die Kreuze endigen in hölzerne, nach einer Epicykloide gekrümmte Flächen. Durch

Berührung der Kanten auf den krummen Oberflächen, jedoch ohne zwischenliegendes

Leder, schließt man die Verbindung zwischen der innern und äußern Luft ab. Der

Halbmesser des von den Enden der Flügel beschriebenen Kreises beträgt 1,70 Met.

aa, a'a' gußeiserne Arme, zu dreien miteinander

verbunden und auf den Wellen D, D festgekeilt.

bb, b'b' Scheider von Brettern, welche den sich

drehenden Cylinder in drei gleiche Theile theilen; sie sind auf den Rändern der Arme

befestigt.

cc, c'c' Verschlüsse, welche an den Kreuzen befestigt

sind; letztere sind mit den Armen aus einem Stück gegossen.

dd' epicykloidische Oberflächen, außerhalb mit starken

Brettern versehen.

Die Läufe der Mäntel A, A' bestehen aus Mauerwerk,

welches mit einer Schicht von Cement bekleidet ist. Diese wird jedoch erst nach der

Montirung der Maschine aufgetragen, damit, wenn sich die Flügel drehen, ein

möglichst genauer Anschluß zwischen denselben und dem Mantel stattfindet und nur

geringe Luftschichten zwischen beiden entweichen können. Auch an den Seitenwänden

sucht man diesen Verschluß genau zu machen, indem man die Kanten der Flügel und

Kreuze so dicht als möglich an die Wände herantreten läßt.

B Oeffnung des Wetterschachtes.

C, C Zahnräder, welche ineinander greifen und auf den

Wellen D, D befestigt sind. Die eine der letztern trägt

das Schwungrad E; an ihrem Ende ist eine Kurbel

angebracht, an deren Warze eine Kurbelstange hängt, die ihre Bewegung von einer

horizontalen Dampfmaschine erhält.

Der Mantel ist an beiden Enden mittelst zweier senkrechten Wände verschlossen, welche

durch eiserne Stäbe G, G in gehöriger Entfernung

auseinander und dicht an die gekrümmten Theile F, F

gehalten werden. Die Wetter strömen aus dem Schacht in den Ventilator und aus diesem

in die freie Luft.

H Schwelle, auf welcher die Zapfenlager für die Wellen

D, D befestigt sind.

Tafeln