| Titel: | Dr. Watson's elektrische Lampe. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. LXXXIV., S. 346 |

| Download: | XML |

LXXXIV.

Dr. Watson's elektrische Lampe.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Juni 1853, S.

57.

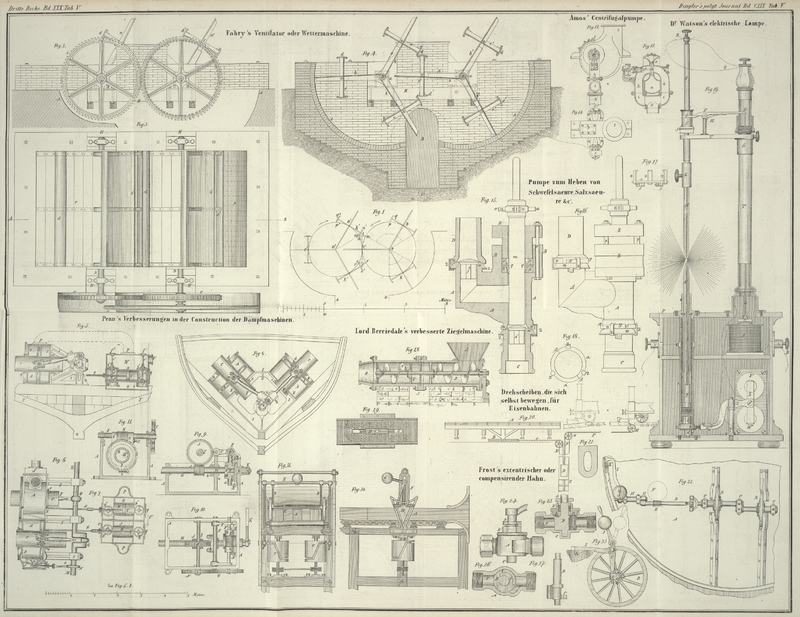

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Watson's elektrische Lampe.

Das elektrische Licht unterscheidet sich von jedem andern künstlichen Licht dadurch,

daß es in Folge seines außerordentlichen Glanzes wirklich das Tageslicht ersetzt; es

wird bekanntlich durch die bloße Verbrennung zweier Holzkohlenstücke, die mit den Polen einer

galvanischen Batterie verbunden sind, hervorgebracht. Nachdem man diese

Kohlenspitzen (Elektroden) in den Batterie-Draht eingeschaltet hat, so muß

man sie zuvörderst in wirkliche Berührung bringen, dann aber ganz allmählich von

einander trennen, worauf ein glänzender Lichtstrom entsteht. Humphry Davy hat gezeigt, daß mit einer sehr kräftigen Batterie

das Licht die bedeutende Länge von vier Zollen bekommt. Wenn das Licht einige

Minuten unterhalten worden ist, so gehen Theilchen von einem Pol oder einer

Kohlenspitze zu der andern über, und nach einiger Zeit wird an einer Kohlenspitze

eine Vertiefung bemerklich, welche einer Convexität an der entgegengesetzten Spitze

genau entspricht. Die stufenweise Verbrennung der übertragenen Kohlentheilchen

vergrößert fortwährend die Entfernung, welche der Strom durchlaufen muß, und da die

Stärke dieses Stroms von der Kraft der Batterie abhängt, so muß das Licht nothwendig

verlöschen, wenn die Oeffnung zwischen den Kohlenspitzen zu groß wird.

Bei den jetzigen Batterien bleibt der Strom nicht ganz constant, und wenn daher die

Pole oder Kohlenspitzen in einer stetigen Entfernung von einander bleiben, so muß

die Stetigkeit des Lichtes schon deßwegen beeinträchtigt werden. Bei keiner der

früheren Vorrichtungen, um das physikalische Experiment für die Praxis anwendbar zu

machen, war Vorkehrung getroffen, um den Nachtheil einer stetigen Entfernung der

Pole auszugleichen; man begnügte sich mit einer stufenweisen und gleichförmigen

Annäherung der Kohlenspitzen vermittelst eines Uhrwerks. Bei dieser Einrichtung

nähern sich die Spitzen während der Dauer des Lichts einander fortwährend, ohne

Rücksicht auf die Stärke des durchgehenden Stromes, und es ist daher nichts

gewonnen.

In dieser Beziehung nun gewährt Dr. Watson's Erfindung wesentliche Vortheile, denn

bei seiner Vorrichtung (wobei ein Elektromagnet anstatt des Uhrwerks angewandt wird)

ist der elektrische Strom selbst der Regulator des Lichts.

Fig. 19 ist

eine Seitenansicht und ein theilweiser Durchschnitt einer solchen Lampe, wie sie zum

gewöhnlichen Gebrauch auf einen Tisch gestellt werden kann. In dem Lampenfuß ist ein

Elektromagnet A angebracht, der mittelst eines bei B eintretenden Drahtes magnetisch gemacht wird; das

andere Ende der Spirale des Magnets ist mit dem Lampenfuß verbunden. Die Armatur C des Magnets ist am untern Ende der Stange D befestigt, deren oberes Ende mit dem längern Arm E des Hebels E, F, G

verbunden ist. Dieser Hebel dreht sich um den festen Mittelpunkt F und sein kurzer Arm läuft in eine Gabel G aus, während die Feder H

dazu dient, den Arm E stets gehoben zu erhalten, wenn der Magnet nicht in

Wirkung ist. Die Gabel G umfaßt den Hals I, welcher aus zwei halbcylindrischen Messingstücken

besteht, die an ihrem Fuß J mit einander verbunden sind

und die verticale Spindel K in Folge der aufsteigenden

Wirkung der Gabel auf den conischen Seiten des Halses ergreifen. An der Spindel K ist eine Hülse L

angebracht, in welcher mittelst einer Stellschraube die obere Elektrode M befestigt wird; die untere Elektrode N steckt dagegen in der stationären Hülse O, welche auf den Deckel des Lampenfußes P geschraubt ist; an diesem Fuß befindet sich auch eine

Klemmschraube, zur Verbindung mit einem Pol der Batterie. Zwei biegsame Drähte Q verbinden den oberen Theil der Lampe mit der oberen

Elektrode vermittelst der Klemmschraube R oben an der

Spindel K, wodurch die Verbindung des Lichtapparates mit

der Batterie vervollständigt wird.

Behufs der Adjustirung des Lichtbogens oder der Entfernung der Kohlenspitzen dient

der mit S bezeichnete Apparat, welcher in einem

Halsstück besteht, das sich auf einer Schulter am obern Theil der Säule T umdrehen kann, durch welche Säule die Stange D der Armatur C geht. Dieses

Halsstück ist im Innern mit einem Schraubengewinde versehen, welches ein

entsprechendes Gewinde auf einem Röhrenstück umgibt, so daß wenn sich das Halsstück

dreht, die Schraubenwirkung die Röhre in die Höhe bringt, und letztere den Träger

U und mit ihm den Hebel E,

G hinaufführt. Dadurch daß das Halsstück S in

dem einen oder andern Sinne gedreht wird, nähert sich also die an dem Hebel hängende

Armatur C den Polen oder tritt von denselben zurück, und

vermindert oder erhöht so die inductive Kraft; und da der Theil der Säule über dem

Halsstück mit einem Schlitz versehen ist, durch welchen der Hebel gehen kann, so ist

das Spiel des Hebels auf gewisse Gränzen beschränkt.

Die Wirkung des untern Lampenpoles ist folgende: der Strom, welcher die magnetische

Kraft in dem Magnet A inducirt, bringt auch den

Elektromagnet V, W in Wirkung, ehe er in den

Lampenkörper übergeht. Der Elektromagnet W zieht die

Armatur X an, welche an einem gekrümmten Hebel

angebracht ist, der sich auf der kurzen Säule Y

horizontal bewegen kann, jedoch durch die Feder Z von

der Verbindung mit dem Magnet abgehalten wird, während die Induction nicht

stattfindet. Am entgegengesetzten Ende dieses krummen Hebels befindet sich ein mit

einer Feder versehener Sperrhaken a, der in das Sperrrad

b greift, und dasselbe dreht, wenn die magnetische

Induction auf ihn wirkt. Dieses Sperrrad ist an dem Ende des röhrenförmigen

geschlitzten Stückes c angebracht, welches sich um einen

Stift d im Boden des Lampenfußes dreht. Die Röhre c geht durch die Mitte der feststehenden äußern Röhre

e, welche im Innern mit einem Schraubengewinde versehen und daher

eine lange Schraubenmutter ist. Auf der röhrenförmigen Spindel c ist die Schraube f

angebracht und mit derselben mittelst eines Stiftes verbunden, welcher in den

Schlitz tritt. Wird nun das Sperrrad b gedreht, so muß

die Schraube f in der inneren Schraubenröhre sich drehen

und der Dorn g, welcher mit der Schraube f verbunden ist, treibt die Elektrode N in der Röhre c aufwärts

und durch die Hülse O.

Die Thätigkeit des Magnets A inducirt so eine ähnliche

Wirkung des Magnets W, mit dem Unterschied, daß der

letztere eine steigende, der erstere aber eine niedergehende Bewegung veranlaßt.

Durch die gleichzeitige Wirkung beider Pole wird daher der Lichtmittelpunkt

beständig in demselben Niveau erhalten, so daß er unwandelbar mit der Focallinie des

Reflectors correspondirt. Bei dem Leuchten der Lampe zieht der elektrische Strom,

indem er durch den Magnet A geht, die Armatur B an, wodurch das Ende E des

obern Hebels niedergezogen und der Hals I nebst der

Spindel K gehoben wird. Die Elektroden werden auf diese

Weise so lange in einer geeigneten Entfernung von einander gehalten, als eine

hinreichende Anziehung zwischen dem Magnet und der Armatur vorhanden ist, um

letztere niederzuhalten; verhindert nun irgend eine nichtleitende Materie den

Durchgang der Elektricität durch den Bogen, so hört die Induction des Magnets

sogleich auf, und die Feder H, welche in Wirksamkeit

tritt, treibt das Ende E des Hebels in die Höhe, und

veranlaßt daß das entgegengesetzte Ende desselben den Hals I nicht mehr festhält. Die Spindel K geht dann

niederwärts, stellt die Berührung zwischen den Elektroden wieder her, und der

erforderliche Bogen wird sogleich durch die Anziehung der Armatur wieder

gebildet.

Die beschriebene Lampe hat die Brauchbarkeit der Watson'schen Erfindung hinlänglich bewiesen.Hr. Deleuil hat der

französischen Akademie mitgetheilt, daß er mittelst seiner Regulirapparate

für das elektrische Licht seit einem Monat jeden Abend drei bis vier Stunden

lang die Beleuchtung für achthundert Arbeiter liefert, welche in mehr als

100 Meter Entfernung vom Leuchtpunkt in den Napoleon-Docks arbeiten.

(Comptes rendus, November 1853, Nr. 19.) A.

d. Red.

Die elektrischen Lampen bilden nur einen Theil von Dr.

Watson's Erfindungen;

dieselben bestehen außerdem in der Anwendung solcher Flüssigkeiten bei den

galvanischen Batterien, daß man verkäufliche Farben als Nebenproduct erhält, worauf

wir später zurückkommen werden.

Tafeln