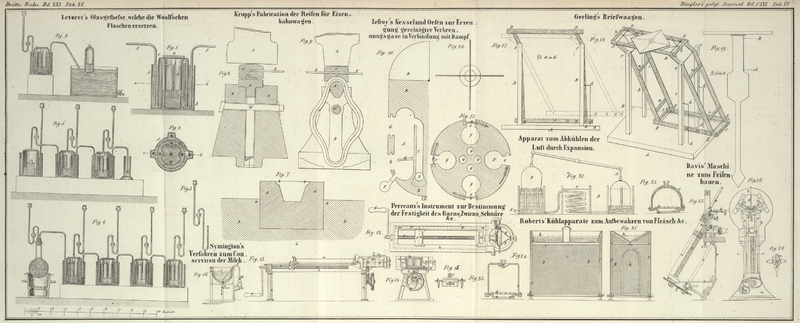

| Titel: | Zwei Briefwaagen, angegeben und beschrieben von Professor Gerling zu Marburg. |

| Autor: | Gerling |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. XCVI., S. 401 |

| Download: | XML |

XCVI.

Zwei Briefwaagen, angegeben und beschrieben von

Professor Gerling zu

Marburg.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Gerling's Briefwaagen.

Die Einführung der Post-Marken macht es auch dem Privatmann wünschenswerth,

eine Zeigerwaage zu besitzen, mit welcher er, wenigstens

bis zu vier Loth Zollgewicht, seine Briefe bequem selbst taxirt, denn die Anwendung

einer Schalenwaage nimmt zu viel Zeit weg.

Zu den verschiedenen Einrichtungen, welche zu diesem Zweck schon theils ausgeführt,

theils vorgeschlagen sind, erlaube ich mir noch folgende beide hinzuzufügen, welche,

nachdem ich sie mir von dem hiesigen Universitäts-Mechanikus Schubart habe ausführen lassen, sich in nunmehr

einjährigem Gebrauch als zuverlässig bewährt haben, und durch ihre Einfachheit

verhältnißmäßig wohlfeil sind.

Die erste Waage,

welche Fig. 17 im Aufriß und

Fig. 18

in einer Seitenansicht gezeichnet ist, besteht in ihren festen Theilen aus dem Brettchen A und den

vier hölzernen Säulchen B, welche zu zwei und zwei durch

dünne stählerne Achsen C (Strickstöcke) verbunden sind.

– Die beweglichen Theile sind zunächst vier

gleiche Winkelhebel D, C, E von Blechschienen, deren je

zwei und zwei durch angelöthete Blechstreifen a zu einer

festen Wand vereinigt sind, durch welche wieder die vier Achsen D, D und E, E in den

Endpunkten der Hebelarme hindurchgehen. – Letztere Achsen tragen oben die

beiden Blechschienen D, D, welche mittelst der

aufgelöthen Blechstreifen b und eines Drahtgeflechts

(wozu man zweckmäßig auch die käuflichen Drahtsiebe nehmen kann) das Tischchen

bilden, welches den Brief zu tragen bestimmt ist. – Unten hängen an den

Achsen zwei ähnliche Schienen E, E, die auch durch Streifen c zu einem Rahmen werden, welcher zunächst als

Gegengewicht gegen den Brief und seinen Tisch dient, zum Zweck leichter Regulirung

bei der Verfertigung aber auch noch in seiner Mitte ein ähnliches Streifchen c mit aufgelöthetem, durch Abfeilen veränderlichen,

Bleigewichtchen haben kann.

Die nach der Construction nothwendig horizontal bleibenden Schienen E, E geben nun durch ihr geringeres oder weiteres

Herausschieben das Mittel ab, das Gewicht des Briefes abzulesen.

Zu dem Ende ist ein rechtwinkelig gebogener Draht d, d an

jedem der vordern Säulchen B und dem Brettchen A befestigt, und ist sodann durch Auflegen von richtigen

Gewichten, während A genau horizontal liegt, die

Theilung auf E, E empirisch aufgetragen.

Der Umstand, daß hier zwei Schienen zur Theilung und

Ablesung gebraucht werden können, läßt sich vortheilhaft benutzen, indem man die

eine derselben nach Zollgewicht, die zweite nach dem, bei Briefen in das Ausland zur

Anwendung kommenden cöllnischen Gewicht eintheilt.

Der Gebrauch dieser Waage erfordert nur die Vorsicht, daß man vor dem Auflegen des

Briefes sich immer erst zu überzeugen hat, ob sie unbelastet genau Null zeigt, d.h.

ob sie mit A genau horizontal steht, und gegentheiligen

Falles dieß erst durch Verschieben von A auf dem Tisch

bewerkstelligt.

Käme es auf eine fabrikmäßige Anfertigung solcher Briefwaagen an, so würde allerdings

eine bloße Copie dieser ersten Ausführung nicht genügen, sondern es wären erst

Dimensionen und Material nach vorläufigen Versuchen so zu wählen, daß möglichst

vortheilhaft auf E, E überall 1/8 Loth mit Sicherheit

abgelesen werden kann.

Bei Waagen für schwerere Gewichte nach demselben Princip, dergleichen Hr. Schubart eine für das

mathematisch-physikalische Institut bis zu 12 Loth Zollgewicht angefertigt

hat, ist vorzugsweise auf leichte Beweglichkeit in den Achsen Rücksicht zu

nehmen.

Die zweite Waage,

Fig. 19 im

Aufriß und Fig.

20 im Grundriß dargestellt, ist ein Aräometer von lackirtem Weißblech.

Oben ist dasselbe durch einen einfachen Deckel geschlossen, auf welchen hochkantig

gestellte Blechschienen gelöthet sind, die ein zum Tragen des Briefes bestimmtes

Kreuz bilden.

Nach Abnahme dieses Deckels wirft man durch den hohlen Raum so viel Körner des

feinsten Schrots in den untern Doppelkegel, bis das Aräometer, mit seinem Deckel

wieder verschlossen und sonst unbelastet, bis zu A ins Wasser sinkt, mit 4

Loth Zollgewicht aber beschwert bis zu B weiter sinkt;

man bemerkt die Punkte A und B und theilt den Raum AB des

Maaßcylinders in seine gleichen Theile.

Der Durchmesser des Maaßcylinders von 3 Centimeter, den ich für meine erste

Ausführung wählte, scheint mir für die hier nöthige Empfindlichkeit zu genügen. Ein

größerer Durchmesser würde die Ablesung bis 1/8 Loth kaum sicher gestatten. Wollte

man aber die Empfindlichkeit durch Dünnermachen des Maaßcylinders vermehren, so

müßte man zur Wahrung eines stabilen Gleichgewichts das Instrument und also auch das

Glas worin das Aräometer schweben soll, noch höher machen. – Allerdings wird

wohl eine solche Waage, wenn sie täglich öfters gebraucht werden soll, eine

Aufstellung auf einem besonderen Schemel neben dem Schreibtisch erhalten müssen.

Es ist mir von Freunden, welche diese Waage bei mir sahen, die Frage vorgelegt, ob es

nicht nöthig seyn werde, die Scale am Maaßcylinder auf einem aufgeschobenen Halsband

verschiebbar zu machen, um je nach der Temperatur des Wassers den Nullpunkt zu

reguliren. – Ich glaube dieß wird, wenigstens bei den vorliegenden

Dimensionen, schwerlich nöthig seyn. Denn das Instrument soll doch regelmäßig in der

Schreibstube gebraucht werden. Regulirt man also den Nullpunkt während die

Temperatur des Zimmers z.B. 15° R. beträgt, so wird das Wasser sich zur Zeit

des Gebrauchs wohl nie um mehr als 5° R. verändern. Solche 5° R.

ändern aber bei diesen Dimensionen das Gewicht des Wassers, welches dem Raum AB entspricht, höchstens um 1/48 Loth, was nicht

mehr in Betracht kommt. – Was aber den Nullpunkt selbst betrifft, so könnte

derselbe allerdings im schlimmsten Fall wohl um 1/10 Loth geändert werden. Man wird

aber auch ohne jenes künstliche Mittel sich dadurch helfen können, daß man die

jedenfalls geringe sichtbare Abweichung des Nullpunkts bei den Ablesungen in

Rechnung bringt, oder man wird auch ein Paar Schrotkörner herausthun oder zufügen

können, welches immer ausreicht, da von dieser Art Schrot im Durchschnitt 34 Körner

auf den Gramm, also 560–570 auf das Loth gehen.

Tafeln