| Titel: | Verbesserte Maschine zum Schneiden oder Hauen der Feilen, welche sich William Davis in Leeds, am 11. Novbr. 1852 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. XCVIII., S. 407 |

| Download: | XML |

XCVIII.

Verbesserte Maschine zum Schneiden oder Hauen der

Feilen, welche sich William

Davis in Leeds, am 11. Novbr.

1852 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of Arts, Octbr. 1853, S.

267.

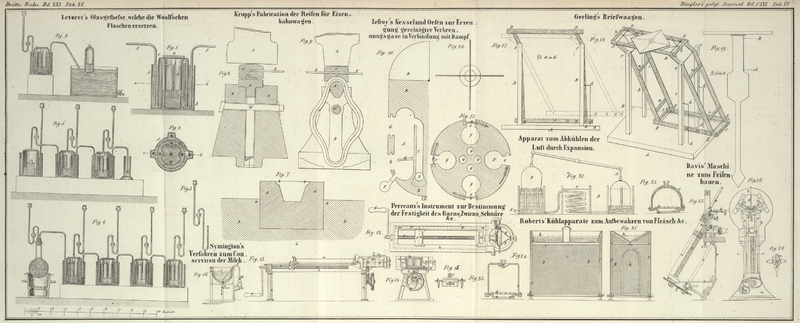

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Davis' verbesserte Maschine zum Schneiden oder Hauen der

Feilen.

Bei den seitherigen Maschinen zum Hauen der Feilen, ließ man die Schneidinstrumente

gewöhnlich gegen die Fläche der Klinge schlagen, und dieselbe während sie sich durch

die Maschine bewegte, auf diese Weise behauen. Um den Messern und der Feilklinge die

nöthigen Bewegungen zu ertheilen, war ein complicirter Mechanismus erforderlich; und

da die Feile jedesmal nur auf einer Seite behauen werden konnte, so nahm das Behauen

mit Wechseln der Klinge bedeutende Zeit in Anspruch. Zwar fehlt es nicht an

Vorschlägen, zwei auf beide Seiten der Klinge zugleich wirkende Schneidinstrumente

anzuwenden; allein auch diese Anordnung ließ bedeutende Einwürfe zu und war weit

entfernt, ein vollkommenes Product zu liefern. Diese Schwierigkeiten beseitigt der

Patentträger durch einen Mechanismus, wobei die Messer fest sind und keinen Schlag

auf die Klinge ausüben. Dadurch fällt der seither nicht zu umgehende complicirte

Mechanismus weg, indem die Messer nur unter dem erforderlichen Winkel gestellt zu

werden brauchen, während die Klinge eine hin- und hergehende Bewegung hat und

gewaltsam gegen die Schneiden angetrieben wird, so daß die Zähne auf beiden Seiten

der Klinge gleichzeitig gebildet werden.

Fig. 26

stellt die verbesserte Maschine in der Frontansicht, Fig. 27 im

Verticaldurchschnitt dar. a ist der Träger, an welchen

das obere Gestell b geschraubt ist. c und d sind zwei Schieber,

wovon der eine d in dem andern c angeordnet ist, und in demselben während der Operation des Schneidens

mit Hülfe der Schraube e allmählich fortbewegt wird. Das

Schwanzende der Klinge g kommt in eine Kugel f zu liegen, welche in einer Hülse des Schiebers d spielt, und lehnt sich gegen eine Schraube h des Schiebers, wodurch sie in der geeigneten Neigung

erhalten wird. Die Hälter i der Schneidinstrumente j sind beweglich und drehen sich um Zapfen, deren Lager

an das Gestell b geschraubt sind. k ist ein oscillirender Hebel, welcher in Fig. 28 in der

Detailansicht dargestellt ist. Dieser Hebel enthält zwei Finger l und m, welche vermöge

einer schwachen Feder n die Feilklinge unmittelbar unter

den Messern umfassen, und dieselbe in der gehörigen Lage halten. An dem äußeren Ende

des Hebels k hängt ein Gegengewicht o, um die Messer zu balanciren, welche jederzeit auf den

Fingern l und m ruhen. Soll

eine verjüngt zulaufende Feile angefertigt werden, so wird, wie Fig. 27 zeigt, ein dieser

Verjüngung entsprechender Metallstreifen p an diejenige

Seite gelegt, welche sich gegen die Schraube h lehnt, so

daß die Feilklinge beim Herabsteigen durch diesen Streifen stets unter gleicher

Neigung gehalten wird; und da die Messer horizontal wirken, so bilden die Schnitte

an den Seiten der Klinge stets einen stumpfen Winkel mit der Richtung ihres

Niedersteigens. Die Oberfläche der Kugel f oder des

Feilenhälters ist graduirt, und in dem Gestell d

befindet sich bei g ein Loch, durch welches die

Eintheilung gesehen und abgelesen werden kann, eine für die Anfertigung runder

Feilen nothwendige Anordnung. – Zum Schneiden dreieckiger oder halbflacher

Feilen bedient man sich nur eines einzigen Messers und bringt an der andern Seite

ein metallenes Lager an, welches sich gegen die Seite des Schiebers c stützt.

Die Treibwelle ist in dem Gestell b, b gelagert und an

ihrem einen Ende mit einem Schwungrade und einer Treibrolle versehen. Sie enthält

ferner ein

Excentricum s und eine Schraube t, welche in ein an der Achse v befindliches

Rad u greift. Die Achse v

enthält an ihrem unteren Ende ein Rad w, welches in das

Rad x greift, die Schraube e

des Gestells c in Bewegung setzt und das Gestell d mit der Feilklinge veranlaßt während der Operation des

Schneidens langsam niederzusteigen. Ehe jedoch das Schneiden beginnt, ist es nöthig

die Lage des Gestells d zu adjustiren und dasselbe auf

die geeignete Höhe zu richten. Dieses geschieht durch Umdrehung der Schraube e, wodurch das Schiebergestell d nach Erforderniß gehoben oder niedergelassen werden kann. Das untere

Ende der Achse v dreht sich in einer excentrischen in

einem Träger gelagerten Büchse. Soll nun das verschiebbare Gestell adjustirt werden,

so sind zuvörderst die Räder w und x außer Eingriff zu setzen; dieses geschieht durch

Drehung der Büchse v, wovon die Folge ist, daß sich

jetzt das Rad x und die Schraube e unabhängig von den übrigen beweglichen Theilen frei drehen können.

Die Art, wie die Maschine arbeitet, ist folgende. Bei der Rotation der Achse v hebt das Excentricum s die

Gestelle c und d mit der

Feile g; auch der auf dem Gestell b gelagerte Hebel k geht mit in die Höhe. Die

Finger m und l führen die

Schneiden der Messer i, i aufwärts, und veranlassen sie,

indem sie dieselben dadurch zurückdrängen, in die Feilklinge einzugreifen, während

diese in Folge der Bewegung des Gestells c in die Höhe

geht. Indem nun auf diese Weise die Fläche der Klinge gewaltsam gegen die Messer

angedrückt wird, bilden sich auf ihr die Feilzähne, und durch eine Reihe solcher

Operationen entsteht eine vollkommene Feile. Bei der fortgesetzten Rotation des

Excentricums s wird das Gestell c durch die Feder z wieder zurückgezogen, um

aufwärts einen neuen Hub zu machen. Während dieser Zeit wird die Klinge durch die

Schraube t in Verbindung mit den Rädern x, w, der Achse v und der

Schraube e, eine kleine Strecke abwärts bewegt, so daß

jetzt ein neuer Theil ihrer Oberfläche der Einwirkung der Messer ausgesetzt ist.

Der Grad der Feinheit und der Abstand der Einschnitte der Feile wird mittelst

Auswechselung der Zahnräder und der verstellbaren Schraube i regulirt.

Tafeln