| Titel: | Instrument zur Ermittelung der Festigkeit des Garns, Zwirns, der Schnüre etc., welches sich Louis Perreaux, Ingenieur in Paris, am 31. Januar 1853 für England patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. XCIX., S. 409 |

| Download: | XML |

XCIX.

Instrument zur Ermittelung der Festigkeit des

Garns, Zwirns, der Schnüre etc., welches sich Louis Perreaux, Ingenieur in Paris, am 31. Januar 1853 für England patentiren

ließ.

Aus dem London Journal of arts, Nov. 1853, S.

325.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Perreaux's Instrument zur Ermittelung der Festigkeit des Garns

etc.

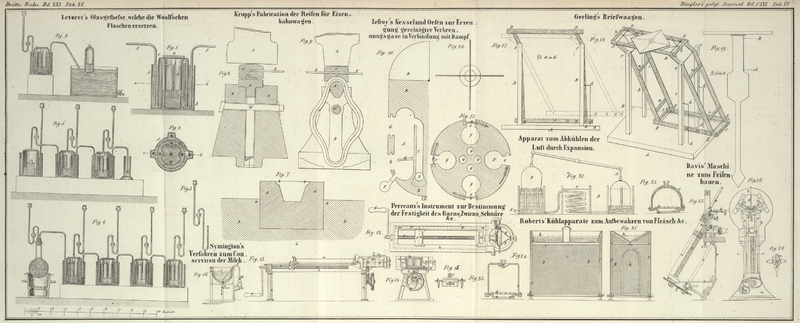

Bei diesem Instrument wird der auf seine Festigkeit zu prüfende Gegenstand, möge er

Garn, Zwirn oder dergleichen seyn, einem regelmäßigen Zug ausgesetzt, bis er bricht,

indem man das eine Ende an einen beweglichen Stift befestigt, welcher durch eine

geeignete Vorrichtung allmählich zurückgezogen wird, das andere Ende an einen

ähnlichen Stift, welcher mit dem Indicator verbunden ist.

Fig. 12

stellt das Instrument mit Hinweglassung des Zeigers und Zifferblattes, um die

dahinter befindlichen Theile deutlicher sehen zu können, im Grundriß, Fig. 13 im

Längendurchschnitt, Fig. 14 in der Endansicht dar. Auf den Füßen a,

a ruht ein rectanguläres Gestell b, b, in

welchem die Querstücke c und c* angeordnet sind. An der einen Seite des Gestells b befindet sich ein adjustirbarer Maaßstab, womit die Länge des zu

untersuchenden Materials und die Größe seiner Streckung gemessen werden kann. Das

Querstück c ist an seiner unteren Seite mit einer

Schraubenmutter d versehen, durch welche die lange

Schraube e läuft, mit deren Hülfe das Querstück längs

der Führungen an der inneren Seite des Gestells b, b

sich vor- und rückwärts bewegt, wenn die Schraubenspindel e mittelst der Kurbel f

umgedreht wird. Auch das Querstück c liegt in den

Führungen des Gestells b, b, worin es eine beschränkte

Bewegung hat. Mit dem hinteren Theil dieses Querstücks ist die doppelte elliptische

Feder g, g verbunden, deren anderes Ende an das

hufeisenförmige Ende des festen Gestells befestigt ist. Die elliptische Doppelfeder

ist in dem Theile h wirksam. Ein Stift i, welcher durch eine im Gestell angebrachte Hülse

tritt, lehnt sich mit einem Ende gegen die Seite der elliptischen Feder und wird mit

derselben durch die Schiebstange j in Berührung

gehalten, welche durch die Spiralfeder k gegen das

andere Ende des Stiftes i gedrückt wird. In Fig. 14 sieht

man, daß die untere Seite der Stange j eine Verzahnung

hat, welche in die Zähne l an dem oberen Ende eines

Quadranten m greift) in den Quadranten selbst aber

greift ein an der Achse

o befindliches Getriebe n. An der Nabe des Getriebes n befindet sich

ein Sperrrad p, welches durch einen an dem Schwungrade

q befestigten Sperrkegel in Umdrehung gesetzt wird.

Das Schwungrad sitzt lose an der Achse o. Das

Zifferblatt r ist oben an dem hufeisenförmigen Theil des

Gestells befestigt. An dem hinteren Theil des Querstückes c* ist eine Zahnstange s befestigt, welche in

ein Getriebe t greift, dessen Achse den Zeiger u trägt. Der zu prüfende Faden oder Zwirn wird auf

irgend eine geeignete Weise an die Stifte oder Klampen v,

v* der Querstücke c und c*, Fig.

13 und 15, befestigt; dann wird die Kurbel f

gedreht, um das Querstück c zurückzuziehen. Der Faden

unterliegt sofort einer bedeutenden Spannung, welche auch dem Querstück c* eine Bewegung ertheilt und die hinten an dasselbe

befestigten elliptischen Federn g streckt. Die nämliche

Bewegung des Querstückes setzt vermittelst der Zahnstange s und des Getriebes t den Zeiger u in Umdrehung, bis der Faden abreißt. Diejenige Zahl

des Zifferblattes nun, auf welcher der Zeiger in diesem Momente steht, zeigt die

Stärke der Spannung an, welche das Material auszuhalten hatte. Um auch die Größe der

Streckung oder Dehnung zu ermitteln, muß der Nullpunkt des Maaßstabes x auf die Kante des Querstückes c* gerichtet und die genaue Länge des ohne Dehnung gerade ausgezogenen

Fadens ermittelt werden, dann ist unmittelbar vor dem Reißen des Fadens eine zweite

Beobachtung zu machen; der Unterschied zwischen den beiden Beobachtungen gibt

alsdann die Größe der Dehnung des Materials an. Wenn der Faden reißt, so verhindert

das Räderwerk in Verbindung mit dem Schwungrade die plötzliche Rückkehr der Feder

g in ihre normale Lage. Der Zug auf die Feder strebt

dieselbe gerade zu strecken und gestattet dem Stift i

und der Zahnstange j sich vorwärts zu bewegen. Wenn sich

jedoch die Feder wieder ausdehnt, so drängt sie den Stift i und die Zahnstange j zurück und setzt

vermittelst des Räderwerks das Schwungrad in Rotation. Auf diese Weise ist jeder Art

von Erschütterung in Folge des plötzlichen Zusammenfallens der Feder vorgebeugt.

Tafeln