| Titel: | Kessel und Oefen zur Erzeugung gereinigter Verbrennungsgase in Verbindung mit Dampf, für den Maschinenbetrieb; erfunden von Hrn. Lefroy zu Devonport. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. C., S. 411 |

| Download: | XML |

C.

Kessel und Oefen zur Erzeugung gereinigter

Verbrennungsgase in Verbindung mit Dampf, für den Maschinenbetrieb; erfunden von Hrn.

Lefroy zu

Devonport.

Aus dem Civil Engineer and Architect's Journal, Oct. 1853,

S. 341.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Lefroy's Generator für Dampfmaschinen.

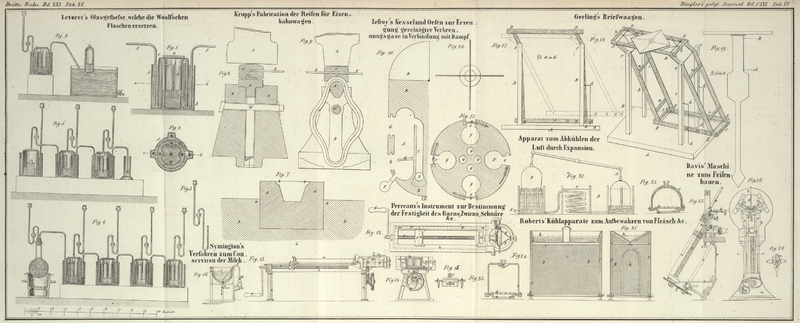

Fig. 10

stellt einen Theil von dem senkrechten Durchschnitt und Fig. 11 einen

horizontalen Durchschnitt eines solchen Kessels mit Oefen dar, in denen alle gasigen

Verbrennungsproducte des Brennmaterials zu dem Boden des Kessels strömen, von dort

durch das Wasser (in welchem alle Unreinigkeiten die sie aus dem Ofen mitbringen,

abgesetzt werden) emporsteigen, mit Dampf gesättigt werden und so in den

Treibcylinder gelangen. Die Gastheilchen dienen zum Uebertragen des Wärmestoffs in

das Wasser, statt daß sie ihn jetzt durch die Platten und Röhren des Kessels in das

Wasser ausstrahlen. In Fig. 10 ist A der Ofen; B das Wasser;

C die Gasröhre; D der

Behälter von gereinigten Gasen und Dampf; E ein

schwimmendes Kugelventil; F Röhre für verdichtete

(Gebläse-) Luft; G, G Oeffnungen zum Einfeuern;

H mit Wasser angefüllte Roststäbe; I Röhre zum Abführen der Unreinigkeiten. In Fig. 11 sind

F die Oefen; G, G die

Gasröhren; D, D die mit Wasser angefüllten

Schieberthüren; S, S die Feuerungsöffnungen. Der Ofen

ist geöffnet dargestellt, so daß geschürt werden kann, und das schwimmende

Kugelventil als die Gasröhre verschließend. Der Wind wird abgesperrt, indem man

diejenige Röhre schließt, welche jeden Ofen (es sind ihrer vier) mit der

kreisförmigen Hauptröhre F verbindet.

Die Vortheile, welche solche Kessel und Oefen darbieten, sind folgende: 1) eine große

Brennmaterial-Ersparung, welche man theils dadurch erzielt, daß eine absolut

größere Wärmemenge aus einer gegebenen Brennmaterial-Menge entwickelt wird,

theils dadurch, daß derjenige Theil der Wärme benutzt wird, welcher jetzt mit den

Gasen als freier Wärmestoff in die Esse ausströmt; 2) Ersparung an Anlagekosten des

Apparates, der kleiner und leichter ist, auch eine größere Dauerhaftigkeit besitzt.

Seine Größe kann deßhalb vermindert werden, weil weniger Steinkohlen zu einem

gegebenen Zweck verbrannt werden und die Verbrennung eine raschere ist.

Die Dauerhaftigkeit des Apparats ist viel größer, weil kein Theil des Kessels der

directen Einwirkung des Ofens ausgesetzt ist. Da wahrscheinlich neun Zehntel des

elastischen Gemisches, welches durch die Cylinder strömt, aus Dampf bestehen, so

wird die Condensation immer noch mit Vortheil angewendet werden können,

vorausgesetzt daß man eine größere Luftpumpe als jetzt benutzt. Eine von dem

Erfinder angestellte Berechnung ergibt 2,630,767 Pfund 1 Fuß hoch gehoben als das

Maaß der Spannkraft der Gase, welche 1 Pfd. Anthracit-Kohle durch die

Verbrennung erzeugt, nach Abzug des Aequivalents der eingepreßten Luft, welche zur

Unterhaltung der Verbrennung dient, und unter der Annahme, daß aller durch die

Verbrennung entweichende Wärmestoff von den Gasen zurückgehalten wird. Obgleich nun,

wie schon oben bemerkt wurde, bei weitem der größte Theil des Wärmestoffes zur

Erzeugung von Dampf verwendet wird, indem die Gase einfach die Wärme in das Wasser

führen, so wird dennoch, da das Volum dieser Gase mehr als das Dreifache von dem zu

ihrer Erzeugung erforderlichen Luftvolum (von gleicher Temperatur und demselben

Druck) ist, und weil aller entwickelte Wärmestoff entweder von den Gasen

zurückgehalten, oder von dem Wasser aufgenommen werden muß (und in beiden Fällen zu

der erzeugten und benutzten Gesammt-Spannkraft beiträgt), bedeutend mehr

Kraft gewonnen als bei den anderen Generatoren.

Die Feuerthüren G können durch Schieber verschlossen

werden, die hohl und mit Wasser gefüllt sind, indem man sie mit dem Kessel durch

zwei enge Röhren, die durch Stopfbüchsen gehen, in Verbindung setzt.

Der Erfinder nennt einen nach seinem System construirten Treibapparat für Schiffe

„Fumific propeller“.

Tafeln