| Titel: | Ueber die Letoret'schen gläsernen Apparate, welche die Woolf'schen Flaschen in den chemischen Laboratorien ersetzen; von Hrn. Jacquelain. |

| Fundstelle: | Band 130, Jahrgang 1853, Nr. CII., S. 414 |

| Download: | XML |

CII.

Ueber die Letoret'schen gläsernen Apparate, welche die

Woolf'schen Flaschen in

den chemischen Laboratorien ersetzen; von Hrn. Jacquelain.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, August 1853, S. 471.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Jacquelain, über die Letoret'schen gläsernen Apparate, welche die

Woolf'schen Flaschen ersetzen.

Wenn man bei der Bereitung eines Gases dasselbe behufs seiner Reinigung durch

verschiedene Flüssigkeiten circuliren lassen muß, benutzt man dazu allgemein den

sogenannten Woolf'schen Apparat. Soll die vollständige

Auflösung eines Gases in ein und demselben Lösungsmittel erzielt werden, oder

beabsichtigt man die Gase auf mehrere Flüssigkeiten nach einander reagiren zu

lassen, so muß man ebenfalls den Woolf'schen Apparat

anwenden. Alle Chemiker sind einerlei Meinung hinsichtlich der wichtigen Dienste

welche uns dieser Apparat geleistet hat, wie sie gegenwärtig allgemein anerkennen,

daß der Liebig'sche Kaliapparat die Elementaranalyse

organischer Körper bedeutend erleichtert hat.

Das Herrichten des Woolf'schen Apparats erfordert übrigens

Geduld und Geschicklichkeit. Bekanntlich besteht der ältere derartige Apparat aus

einer Reihe von Flaschen mit einer, zwei oder drei Oeffnungen (Hälfen), welche man

durch zweimal winkelrecht gebogene Glasröhren mit einander verbindet, deren kurzer

Schenkel in die Atmosphäre einer Flasche taucht, wogegen der lange Schenkel meistens

in die Flüssigkeit der folgenden Flasche taucht. Durch die Oeffnung in der Mitte

jeder Flasche wird eine gerade Röhre bis unter den Flüssigkeitsspiegel eingesetzt,

welche als Sicherheitsröhre dient. Wenn der Apparat aus einer Reihe von sechs

Flaschen mit drei Hälsen besteht, hat man also achtzehn Pfropfen zu durchbohren und

dieselben sowohl den Röhren, welche hindurchgesteckt werden, als den betreffenden

Flaschenhälsen anzupassen. Nachdem diese vorläufige Arbeit beendigt ist, bringt man den

Gasentwickelungsapparat mit den Flaschen in Verbindung; man treibt jeden Pfropf in

seinen Hals, wobei die winkelrecht gebogenen Glasröhren nicht selten brechen, weil

die Flaschenhälse nicht parallel sind, so daß ein Theil der Arbeit neuerdings

ausgeführt werden muß. – Man kann die Flaschen mit drei Hälsen durch solche

mit einer einzigen Oeffnung ersetzen, wenn diese weit genug ist zur Aufnahme eines

Pfropfs, welcher mit drei ganz cylindrischen und stets mit einander parallelen

Löchern versehen ist. – Später ersetzte man die Korkpfropfe durch Kegel von

Kautschuk, und in diesem Falle mußte man 18 solche Kegel anfertigen und mit Schnüren

36 Verbände machen. – Endlich zog man es vor, die Korkpfropfe beizubehalten,

den horizontalen Schenkel jeder Verbindungsröhre in zwei Theile zu zerschneiden und

die zwei Enden durch eine eingeschaltete Kautschukröhre zu vereinigen, wobei außer

den 18 Pfropfen 5 Kautschukröhren und 10 Verbände erforderlich sind. Mittelst dieser

sehr biegsamen gegliederten Röhren kann man allerdings den Woolf'schen Apparat stets ohne Unfall zusammensetzen.

Ich glaube mich nicht weit von der Wahrheit zu entfernen, wenn ich behaupte, daß man

zum Herstellen eines solchen Apparates wenigstens eine Stunde Zeit braucht; daß die

Auslagen für Pfropfe und Zugehör sich auf 3 Franken belaufen, wenn man nur Korke für

15 Centimes das Stück verwendet und die Anwendung eines fetten Kitts ersparen will.

Dazu kommt noch, daß Korke welche mit Salzsäure, Bromwasserstoff-,

Jodwasserstoffsäure, schwefliger Säure, Salpetersäure, Chlor, Brom, Jod etc.

imprägnirt wurden, nur dann zu denselben Operationen wieder verwendet werden können,

wenn sie nicht zu sehr angegriffen wurden.

Dieß sind in der Hauptsache die Vortheile und Nachtheile des Woolf'schen Apparats.

Ich will nun die neuen Gefäße beschreiben, welche Hr. Letoret, Bergwerks-Ingenieur und

Professor der Chemie an der Centralschule zu Brüssel, anstatt der Woolf'schen Flaschen anzuwenden vorschlägt.

Jeder Apparat, welcher einer Woolf'schen Flasche

entspricht, besteht aus drei Stücken von Glas: einem ersten cylindrischen Gefäß, außerhalb der zwei anderen,

welches an seinem Umfang drei Ausbauchungen mit Ruthen (kranzförmigen Vertiefungen)

senkrecht auf seine Basis hat; einem zweiten Gefäß,

welches sich in der Mitte befindet und an seinem Umfang ebenfalls drei senkrechte

Nuthen hat, die aber eingezogen und den vorhergehenden gegenüber angebracht sind;

endlich einem dritten, dazwischen befindlichen Gefäß,

welches man über das zweite stürzt, damit es ihm als Glocke oder hydraulischer

Verschluß dient.

In das äußere Gefäß bringt man die Flüssigkeit, welche man anwendet um jede

Verbindung zwischen der äußern Luft und der Atmosphäre des in der Mitte befindlichen

Gefäßes abzusperren (Chlorcalciumlösung, Quecksilber etc.); in das mittlere Gefäß

gibt man die Flüssigkeit welche das Gas auflösen muß.

Diese Apparate oder dreifachen Gefäße verbindet man mit einander durch die

gewöhnlichen zweimal winkelrecht gebogenen Glasröhren, deren verticale Schenkel aber

auf eine sinnreiche Weise abgeändert sind. Während nämlich das Ende des einen dieser

Schenkel parallel wieder aufsteigt, in den zwischen den entgegengesetzten Nuthen

befindlichen Raum taucht, und das Gas am obern Theil des centralen Gefäßes zur

Linken aufnimmt, ist der andere Schenkel zweimal parallel umgebogen, steht in dem

von den Nuthen eingeschlossenen Raum des folgenden Apparats, taucht aber überdieß in

die Flüssigkeit seines centralen Gefäßes.

Der dritte zwischen Nuthen befindliche Raum ist für die Sicherheitsröhre bestimmt,

und kann auch benutzt werden um ein solches Gefäß mit einem andern Apparat zu

verbinden.

Ein aus sechs Letoret'schen Flaschen bestehender Apparat

erfordert daher weder Korke, noch Kautschukröhren, noch Schnüre für Verbände; drei

Minuten reichen hin, um ihn aufzustellen und in Gang zu setzen; man erspart folglich

im Vergleich mit dem Woolf'schen Apparat nicht

unbedeutende Kosten und Zeit.

Die Flüssigkeit welche als hydraulischer Verschluß dient, kann nach den Umständen

eine verschiedene seyn. Anstatt bloßen Wassers dürfte eine neutrale und concentrirte

Auflösung von Chlorcalcium oder von schwefelsaurer Bittererde stets vorzuziehen seyn

für das Wasserstoffgas, Kohlenoxydgas und kohlensaure Gas, für das

Stickoxydul- und Stickoxydgas, für das ölbildende und Sumpfgas; dagegen wird

man eine Quecksilberschicht wählen müssen für die sehr löslichen, farblosen,

rauchenden oder riechenden Gase, wie die Chlorwasserstoff-,

Bromwasserstoff- und Schwefelwasserstoffsäure, das kieselflußsaure,

schwefligsaure und Ammoniakgas, das Cyan etc.

Eine Schwierigkeit zeigt sich jedoch hinsichtlich der auflöslichen und schädlichen

gefärbten Gase, wie Chlor, chlorige und unterchlorige Säure, wegen ihrer

Auflöslichkeit in Wasser. Offenbar würden die erwähnten Salzlösungen im äußern Gefäß

eine kleine Menge dieser Gase auflösen und sie folglich in der Umgebung des Apparats

verbreiten. In diesem Fall muß man daher jene Flüssigkeiten durch eine schwache

Auflösung von Aetzkali oder Aetznatron ersetzen.

Die Glocke oder das Absperrgefäß muß man mit einer kleinen Bleischeibe beschweren,

welche der innern Spannkraft das Gleichgewicht hält, besonders wenn man für den

hydraulischen Verschluß Quecksilber anwendet.

Die Letoret'schen Gefäße, welche in den meisten Fällen die

Woolf'schen Flaschen mit Vortheil ersetzen können,

werden wohl in den chemischen Laboratorien bald Eingang finden; gegenwärtig kostet

ein solches Gefäß bei Hrn. Capellemans in Brüssel 3 Fr. 50 C., wahrscheinlich wird dieser Preis

aber auf 1 Fr. vermindert werden, was (in Frankreich) derjenige einer Woolf'schen Flasche von gleichem Inhalt ist.

Das Letoret'sche Gefäß läßt sich überdieß in einem

besondern Fall benutzen, für welchen die Woolf'sche

Flasche nicht angewandt werden kann. Angenommen man wolle Kohlensäure bereiten und

damit Bicarbonate in einer Reihe Letoret'scher Gefäße

darstellen, ohne den Apparat und das Zusetzen der Säure überwachen zu müssen. Man

gießt in das äußere Gefäß verdünnte Salzsäure, stellt dann in die Mitte dieses

Gefäßes einen Träger von gebrannter Erde, und auf letztern eine Art Durchschlag von

Porzellan, mit Marmorstücken gefüllt, welchen man sogleich mit einem Absperrgefäß

bedeckt, das mit einer Bleischeibe gehörig belastet wird. Die Kohlensäure beginnt

unverzüglich sich reichlich zu entwickeln; wenn dann die Absorption des Gases

langsamer geht als seine Erzeugung, und wenn die Säule von verdünnter Salzsäure mehr

als hinreichend ist um dem innern Druck im ganzen Apparat das Gleichgewicht zu

halten, so sinkt die Flüssigkeit unter dem Absperrgefäß, verläßt den Marmor, und die

Entwickelung von Kohlensäure hört auf, um wieder zu beginnen sobald der innere Druck

geringer als derjenige der Atmosphäre geworden ist.

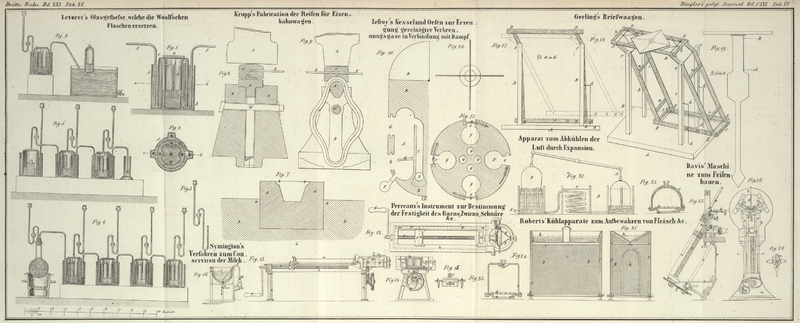

Erklärung der Abbildungen.

Fig. 1 ist ein

senkrechter Durchschnitt eines Letoret'schen Apparats,

nach cd in Fig. 2.

A, äußeres Gefäß welches die Flüssigkeit für den

hydraulischen Verschluß enthält;

B, Gefäß in der Mitte, das die Flüssigkeit enthält

welche das Gas auflösen muß.

C, das zwischen beiden befindliche Gefäß welches zur

Absperrung dient.

D Bleischreibe, um letzteres Gefäß zu beschweren.

E, Theil der Röhre welche das Gas aus einem

vorhergehenden Apparat in die Flüssigkeit des folgenden centralen Gefäßes

leitet.

F, anderer Theil der Röhre welche das überschüssige Gas

aus dem mittlern Gefäß in dasjenige des folgenden Apparats leitet.

Fig. 2,

horizontaler Durchschnitt eines Letoret'schen Apparats,

nach ab in Fig. 1.

Fig. 3, die

Sicherheitsröhre für diese Apparate, besonders dargestellt.

Fig. 4,

Anordnung eines Letoret'schen Apparats zum Bereiten von

Wasserstoffgas.

Fig. 5,

Anordnung eines solchen Apparats zur Darstellung der Bicarbonate von Kali, Natron

oder Ammoniak.

Fig. 6,

Anordnung des Apparats zur Darstellung flüssigen Ammoniaks.

Tafeln