| Titel: | Elektromagnetische Kraftmaschine, welche sich William Henry Fox Talbot, am 13. Decbr. 1852 in England patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. VI., S. 14 |

| Download: | XML |

VI.

Elektromagnetische Kraftmaschine, welche sich

William Henry Fox

Talbot, am 13. Decbr. 1852 in

England patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Januar

1854, S. 6.

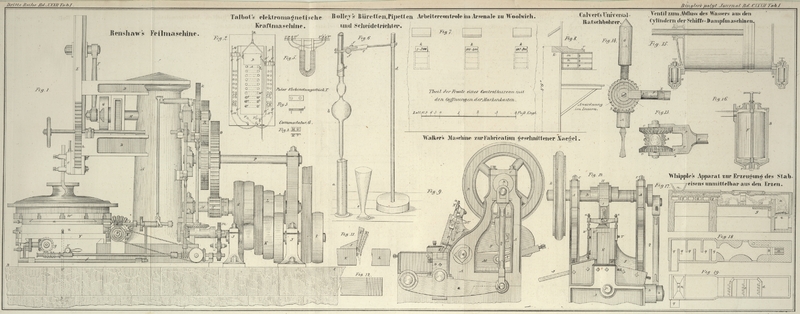

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Talbot's elektromagnetische Kraftmaschine.

Die Einrichtung dieser elektromagnetischen Maschine ist im Allgemeinen folgende: ein

schwerer eiserner Cylinder rollt auf einer langen aber schmalen Metallplatte, dicht

unter welcher eine lange Reihe hufeisenförmiger Elektromagnete angeordnet ist. Diese

Magnete stehen senkrecht mit aufwärts gekehrten Polen, so daß der Cylinder, wenn er

längs der Platte hinrollt, die beiden Pole jedes Magnetes der Reihe nach vereinigt.

Sind die Magnete dicht genug neben einander und in gleicher Höhe angebracht, so

bilden ihre höchsten PunktePnnkte eine für den beabsichtigten Zweck hinreichend feste Fläche. Die Maschine

ist so eingerichtet, daß der Cylinder stets vorwärts angezogen wird, bis er das Ende

der Magnetreihe erreicht, worauf die Wirkung eine entgegengesetzte Richtung annimmt

und der Cylinder umkehrt, bis er das andere Ende erreicht, und so fort. Die nach

einer Richtung vom Cylinder durchlaufene Strecke macht einen Hub aus. Dieser Hub

wird mittelst Lenkstange und Kurbel auf eine Schwungradwelle übertragen. Die

Bewegung des Cylinders selbst setzt einen Commutator in Thätigkeit, welcher die vor dem Cylinder befindlichen Elektromagnete magnetisirt, die hinter ihm

befindlichen dagegen entmagnetisirt. So viel über das

allgemeine Princip der Maschine, deren nähere Beschreibung nun folgt.

AFig. 2, ist

eine rectanguläre horizontale Metall- oder Holzplatte, deren Länge ihre

Breite bedeutend übersteigt. B ein hohler eiserner

Cylinder, welcher längs der Mitte der Platte von einem bis zum andern Ende vor- und rückwärts

rollt und durch geeignete Führungen in seiner Bahn gehalten wird. C, C ist die Achse dieses Cylinders, von deren Enden

eine Lenkstange R von bedeutender Länge nach einer

Kurbel geht, an deren Achse sich ein verticales Schwungrad befindet. Wenn nun der

Cylinder hin- und herbewegt wird, so kommt dadurch das Schwungrad in

Rotation.

Die Bewegung des Cylinders wird auf folgende Weise bewerkstelligt. Unter der Platte

ist eine Anzahl gleicher Elektromagnete in verticaler Lage angeordnet und zwar so,

daß ihre Pole mit der Oberfläche der Tafel in gleicher Höhe sich befinden. Die

Nordpole N¹, N², N³ u. s. w. Fig. 2, bilden

eine Reihe auf der einen, die Südpole S¹, S²,

S³ u.s.w. eine Reihe auf der andern Seite der Mittellinie. Indem der

Cylinder auf der Tafel rollt, kommt er zuerst mit den beiden Polen N¹, S¹ des ersten Elektromagneten in

Berührung, dann verläßt er diese, um mit den Polen N²,

S² des zweiten Elektromagneten in Contact zu kommen u.s.w. Die

Anziehung welche diese Elektromagnete auf den Cylinder ausüben, hängt lediglich von

der Wirkung des Commutators ab. Dieser hat eine solche Einrichtung, daß der Cylinder

nicht von den Polen desjenigen Magneten, womit er eben in Berührung ist, sondern von

den Polen des nächsten Magneten angezogen wird. Angenommen z.B. der Cylinder befinde

sich eben mit den Polen N³, S³ des zweiten

Magneten in Contact, so hat in diesem Augenblick der Commutator den dritten Magneten

magnetisirt, den zweiten dagegen entmagnetisirt; folglich bewegt sich der Cylinder

gegen den dritten Magneten hin und so fort, bis er das Ende der Magnetenreihe

erreicht um seine Rückbewegung zu beginnen. Für die letztere dient ein anderer

Commutator, welcher in dieser Richtung in analoger Weise wirkt, wie der erstere in

der andern Richtung.

Zur Erläuterung der Wirkungsweise der Commutatoren nehme ich an, die Tafel A, Fig. 2, sey rings von

einem breiten horizontalen Holzrand M, N, O umgeben, und

unterscheide bei dem zum Wechseln des galvanischen Stroms dienlichen Mechanismus

folgende Theile: das Polverbindungsstück, die Elektroden und ihre Enden, die

Spiralenden und die eigentlichen Commutatoren. Die von den beiden Enden einer

gewöhnlichen galvanischen Batterie ausgehenden Drähte sind in eine dünne

rectanguläre Holzschiene T, Fig. 3, eingelegt und

endigen sich in zwei breite Metallscheiben D, D¹,

welche durch Holz von einander getrennt sind. Diese Scheiben befinden sich in

gleicher Höhe mit der unteren Fläche der Schiene T,

welcher ich den Namen „Polverbindungsstück“ beilege. In den

Holzrand M auf der linken Seite der Tafel sind in

gleicher Höhe mit ihm zwei lange Metallstreifen U,

U¹ eingelegt, welche ich die „Elektroden links“

nenne. Am Ende des Randes

bei M¹ sind diese wie die Punktirungen andeuten,

abwärts, dann wieder aufwärts gebogen und endigen sich oben in zwei runde

Metallscheiben E, E¹. Auf ähnliche Weise sind in

den Holzrand N auf der linken Seite der Tafel zwei

Metallstreifen V, V¹ eingelegt, welche ich die

„Elektroden rechs“ nenne. An dem Ende des Randes bei N¹ sind diese abwärts, dann wieder aufwärts

gebogen, und endigen sich oben in zwei runde Metallscheiben F, F¹. Die Scheiben E, E¹ sind

eben so weit von einander entfernt als die Scheiben F,

F¹ und die Scheiben D, D¹, Fig. 3. Nachdem

die Batterie in geeigneter Entfernung aufgestellt ist, wird das Verbindungsstück T auf den vorderen Theil O

des Randes gelegt so daß seine Scheiben O, D¹ auf

die Scheiben E, E¹ fallen. Somit ist der

metallische Contact hergestellt, und die Metallstreifen auf der linken Seite der

Tafel werden in der That die Elektroden der Batterie. Die Fläche des

Verbindungsstückes T ist stets mit der des Randes O in Berührung; dasselbe läßt sich jedoch zwischen

hölzernen Führungen in gerader Linie vor- und zurückbewegen. Wird es vorwärts

geschoben, so verlassen seine Scheiben D, D¹ die

Scheiben E, E¹ und kommen mit den Scheiben F, F¹ in Berührung, wodurch die Metallstreifen

rechts die Elektroden der Batterie werden, während die Metallstreifen links es zu

seyn aufhören. Diese Verschiebung des Theiles T von

einer Lage in die andere kommt bei jedem Hub der Maschine einmal vor, und zwar

erfolgt sie nicht allmählich sondern plötzlich. Der Theil T ist nämlich mit einem Knopf x versehen, und

die Achse des Cylinders enthält einen langen Draht W mit

zwei Seitenarmen z, z¹, deren Abstand nahezu der

Länge des Hubes gleichkommt. Wenn der Cylinder beinahe das Ende seines Laufes in der

einen Richtung erreicht hat, so stößt einer der Seitenarme gegen den Knopf X des Theiles T, und schiebt

diesen in die andere Lage, worin er ihn läßt. Wenn der Cylinder das andere Ende des

Laufs beinahe erreicht hat, so stößt der andere Arm Z¹ gegen den Knopf und schiebt den Theil T wieder in seine vorherige Lage zurück. Auf diese Weise wird jedesmal am

Ende eines Hubes eines der Elektrodensysteme außer, das

andere in Thätigkeit gesetzt.

Ich komme nun an die Beschreibung der Anordnung der Spiralenden. Jeder Elektromagnet

ist auf gewöhnliche Weise mit Kupferdrahtwindungen umgeben. Die beiden Enden dieses

Drahtes mögen P und Q

heißen. Der Draht P theilt sich in zwei Theile, wovon

der eine nach der linken, der andere nach der rechten Seite der Tafel geht, und

jeder derselben endigt sich im Holzrand der Tafel in eine Metallscheibe P und P¹, die mit dem

Holzrand in gleichem Niveau steht. Auf ähnliche Weise theilt sich der Draht Q in zwei nach der linken und rechten Seite der Tafel

gehende Theile, deren

jeder sich in eine Metallscheibe Q und Q¹ endigt. Die Scheiben P und Q liegen neben einander, berühren sich

jedoch nicht, und ebenso dürfen die Spiraldrähte weder einander noch die Elektroden

berühren; alles muß gehörig isolirt seyn. Demnach befindet sich zwischen den beiden

Metallstreifen, welche ich Elektroden nenne, auf der linken Seite der Tafel eine

doppelte Reihe von Metallscheiben P, P, P... Q, Q, Q..., und zwischen den beiden Elektroden auf der

rechten Seite der Tafel eine doppelte Reihe von Scheiben P¹P¹P¹... Q¹Q¹Q¹...

Was die beiden Commutatoren anbelangt, so sind diese einander ganz gleich, weßhalb

die Beschreibung eines derselben genügt. Die Cylinderachse enthält einen schräg

herabgehenden Arm, welcher lang genug ist, um die Holzeinfassung der Tafel zu

erreichen. Dieser Arm endigt sich in eine kleine hölzerne Platte G, Fig. 4, welche durch eine

Feder gegen die Fläche der Holzeinfassung der Tafel herabgedrückt wird, mit der sie

während der Hin- und Herbewegung des Cylinders beständig in Berührung bleibt.

In die untere Fläche des Commutators G sind zwei durch

das Holz gegen einander isolirte Metallstücke H, I

eingelegt.

Angenommen nun, das Polarverbindungsstück T befinde sich

in einer solchen Lage, daß die Elektroden U, U¹

mit der Batterie in Verbindung stehen, so wird, da zwischen den Elektroden und den

Elektromagneten keine Verbindung besteht, keiner der letzteren magnetisch werden.

Wird aber der Commutator über irgend eines der Scheibenpaare P, Q bewegt, so kommt das eine Metallplättchen H das Commutators zum Theil auf die Elektrode U, zum Theil auf die Scheibe P zu liegen, und

setzt sie in metallische Verbindung, während das andere Metallplättchen I auf ähnliche Weise die Elektrode U¹ mit der Scheibe Q

in metallische Verbindung bringt. Die Folge hievon ist, daß der P und Q entsprechende

Elektromagnet magnetisch wird. Um sich hievon zu überzeugen, genügt es, den Weg des

galvanischen Stroms näher zu bezeichnen. Von dem einen Ende der Batterie ausgehend,

nimmt er seinen Weg durch die Scheibe D¹ des

Verbindungsstückes T,

Fig. 3, von da

in die Scheibe E¹,

Fig. 2, welche

das Ende der Elektrode U bildet, dann durch diese

Elektrode und durch das Metallstück H des Commutators in

die Scheibe P, welche das Ende des irgend einen der

Elektromagnete umgebenden Kupferdrahtes bildet. Nachdem der Strom den letzteren

durchlaufen hat, tritt er an der Scheibe Q aus. Von da

tritt er in das andere Metallstück I des Commutators und

von da in die andere Elektrode U¹, welche in die

Metallscheibe E endigt, dann in die Scheibe D des Verbindungsstückes T,

Fig. 3,

welches ihn in das andere Ende der Batterie leitet. Der Arm, welcher den Commutator trägt, hat eine

solche Stellung, daß er nicht dasjenige Eisen, mit dessen Polen der Cylinder eben in

Berührung ist, sondern immer das nächst vorhergehende magnetisirt. Der unter dem

Einfluß der Attraction stehende Cylinder bewegt sich sofort gegen den anziehenden

Magnet hin, indem er den an seine Achse befestigten Commutator mitnimmt. In Folge

dieser Bewegung wird das Eisen, welches so eben noch magnetisch war, unmagnetisch,

dagegen das nächste magnetisch u.s.w.

Betrachten wir nun den Commutator an der andern Seite des Cylinders, dessen Arm so

gestellt ist, daß er auf den unmittelbar hinter dem Cylinder befindlichen

Elektromagneten wirkt. Beide Commutatoren sind nicht gleichzeitig in Wirksamkeit,

sondern die Elektroden, Spiralenden und der Commutator auf der linken Seite der

Tafel, welche während des einen Hubes dienten, sind während des rückgängigen Hubes

außer Wirksamkeit, während diejenigen auf der rechten Seite der Tafel in Wirksamkeit

sind. Der eiserne Cylinder sollte 12 bis 15 Zoll Durchmesser haben. Unter diesen

Umständen würde seine Oberfläche, wenn die Magnete 2 oder 3 Zoll von einander

entfernt wären, nur ungefähr 1/4 Zoll von den Polen des nächsten Magneten entfernt

seyn, während er mit den Polen des vorhergehenden Magneten in Berührung ist. Die

Länge des Hubes hängt von der Anzahl der in einer Reihe unter der Tafel angeordneten

Elektromagnete ab. Die hin- und hergehende Bewegung des Eisencylinders wird

mittelst Lenkstange und Kurbel auf eine Schwungradwelle übertragen.

Tafeln