| Titel: | Der Mohr'sche Quetschhahn in veränderter Anwendung auf die Fertigung von Büretten, Pipetten und Scheidetrichtern; von Dr. Bolley. |

| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. XII., S. 52 |

| Download: | XML |

XII.

Der Mohr'sche Quetschhahn in veränderter Anwendung auf

die Fertigung von Büretten, Pipetten und Scheidetrichtern; von Dr. Bolley.

Aus dem Schweizerischen Gewerbeblatt, October

1853, S. 289.

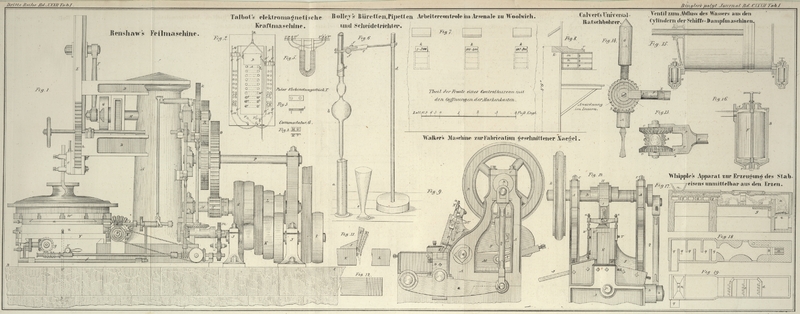

Mit einer Abbildung auf Tab. I.

Bolley, über der Mohr'sche Quetschhahn.

Der bekanntesten Form der Bürette, der Gay-Lussac'schen mit kanneartigem Ausgußrohr, kleben einige wesentliche

Fehler an, auf welche Dr. Mohr (in der vorhergehenden Abhandlung) aufmerksam gemacht hat.

Ich halte deren Zerbrechlichkeit und die Schwierigkeit, sich das Instrument selbst leicht herzustellen, für die wichtigsten

Schattenseiten desselben.

Weniger erheblich erscheint mir der Vorwurf, daß das Instrument während des

Ausgießens geneigt werden müsse, und darum ein Ablesen

der verbrauchten Flüssigkeitsmengen während des Gebrauchs nicht möglich sey. Man ist

aber selten in der Lage, eine bestimmte Anzahl Kubikcentimeter etc. Flüssigkeit aus

der Bürette ausgießen zu müssen, sondern man gießt langsam aus, bis die gewünschte

Reaction eintritt, und liest nachher ab, wie viel man abgegossen hat.

Dr. Mohr empfiehlt ein

calibrirtes Rohr, unten spitz ausgezogen, mit an der Spitze befestigtem

Kautschukrohr, an dem eine Klemmvorrichtung angebracht ist, durch die das

Kautschukrohr beliebig geöffnet und zugeschlossen werden kann. In der Ruhe ist das

Rohr geschlossen, bei einem Druck öffnet es sich.

Die Bedenken, welche sich gegen diese Vorrichtung erheben können, sind: 1) dieselbe

ist nicht viel leichter herzustellen, als die gewöhnliche Bürette; 2) zwischen der

Glasspitze in dem Kautschuk kann sich Flüssigkeit ansetzen, von welcher der Apparat

schwer zu reinigen seyn möchte, so daß nothwendig erscheint, für verschiedene

Probeflüssigkeiten verschiedene Büretten zu halten; 3) wird Kautschuk von einzelnen

der gebrauchten Titrirflüssigkeiten angegriffen.

Bei der Mohr'schen Vorrichtung halte ich namentlich die

Idee des „Quetschhahns“ für eine der mannichfaltigsten und

annehmlichsten Anwendungen fähige.

Ich überzeugte mich, daß nicht nur wasserdichter, sondern

auch luftdichter Verschluß durch den Mohr'schen Hahn erreicht werden kann, wenn das

Kautschukrohr etwas dickwandig ist und die federnde Kraft der Klemmvorrichtung stark

genug ist. Enge Kautschukröhren sind am leichtesten vollständig durch Klemmen zu

verschließen. Dreht man die Klemmzange um 90–120° ihrer Achse, so daß

das Kautschukrohr einen scharfwinkeligen Bug bekommt, so wird der luftdichte

Verschluß bei jeder Röhre erreichbar.

Wird ein passendes Kautschukrohr an das obere Ende der Saugöffnung einer gewöhnlichen

Pipette mit cylindrischem oder kugeligem Bauch angebracht und in die Klemmzange

eingehängt, so kann derselbe durch Oeffnen der Zange (des Quetschhahns) und Ansaugen

gefüllt werden. Zieht man das untere Ende des Hebers bis zur passenden Enge der

Mündung aus, so läßt sich ganz leicht bewirken, daß bei verschlossenem Hahn kein

Tropfen ausfließen kann. Ich habe 20 Minuten lang in einem Raum von der Temperatur

der probirten Flüssigkeit solche in der Pipette erhalten, ohne daß ein Tropfen

abfloß. Die Probeflüssigkeit bringe ich, will ich die beschriebene Vorrichtung im

Sinne der Bürette gebrauchen, in einen Meßcylinder a, Fig. 6, darüber die

Pipette b hängend in der Klemmzange c, die am Stativ d befestigt

ist. Durch Druck auf die Knöpfe f wird die Zange

geöffnet, sodann der Saugapparat in die Flüssigkeit gesenkt und von solcher so viel

angesogen, als die Pipette faßt, letztere wieder senkrecht daraus in die Höhe

gezogen und hängen gelassen, bis nichts mehr abtropft. Darneben, so daß der einen

Kreis beschreibende Arm c des Stativs die Pipette b bei einer Drehung von etwa 30° senkrecht

darüber bringt, ist die zu probirende Flüssigkeit im Glas e gestellt. Der Hahn wird durch Druck geöffnet, und schneller oder

langsamer, was ganz willkürlich erreicht werden kann, Flüssigkeit aus b nach e laufen gelassen.

Ist die gewünschte Reaction eingetreten, so wird die Pipette wieder seitlich bis

über b bewegt und auslaufen gelassen. Wiederablesen des

Flüssigkeitsstandes in a gibt sehr leicht die Menge der

verbrauchten Probeflüssigkeit. Daß, wie bei den „à écoulement“ titrirten Büretten der

hängenbleibende Tropfen in Abzug gebracht werden kann, sowie was vorzunehmen ist,

wenn einmalige Füllung der Pipette b nicht hinreicht,

bedarf keiner weiteren Erwähnung.

Der Apparat ist in der Handhabung eben so bequem als sicher, was ihn aber in meinen

Augen besonders schätzenswerth macht, ist: daß er aus Gegenständen leicht

zusammengefügt werden kann, die sich ohnedieß in jedem, auch ärmeren Laboratorium

befinden.

Auch bei der Saugpipette thut der Hahn sehr gute Dienste, da er viel bequemer ist,

als Verschluß mit der Zunge, während des Aushebens der Flüssigkeit. Scheidungen

zweier über einander stehender Flüssigkeiten lassen sich ebenfalls leicht damit

vornehmen.

Tafeln