| Titel: | Lampe zum Hervorbringen sehr hoher Temperaturen; von Hrn. Sainte-Claire Deville. |

| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. XXVI., S. 113 |

| Download: | XML |

XXVI.

Lampe zum Hervorbringen sehr hoher Temperaturen;

von Hrn. Sainte-Claire

Deville.

Aus den Comptes rendus, Decbr. 1853, Nr.

26.

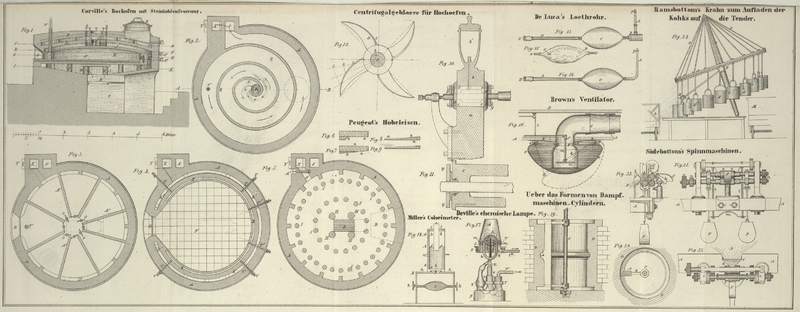

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Deville's Lampe zum Hervorbringen sehr hoher

Temperaturen.

Mit der neuen Lampe, welche ich im Folgenden beschreibe und die im Laboratorium der

école normale zu Paris jetzt im täglichen

Gebrauch ist, kann man einen Platintiegel sehr schnell auf eine dem Schmelzpunkt des

Eisens nahe Temperatur bringen, indem man als Brennmaterial die jetzt sehr

verbreiteten flüssigen Kohlenwasserstoffe anwendet; auch Terpenthinöl kann man als

solches benutzen.

Bei dieser Lampe wird das Brennmaterial in Dampfform und angezündet gegen ein

Löthrohr mit sehr weiter Oeffnung geführt, dessen Wind der Blasebalg einer

Glasbläserlampe liefert.

Die Construction dieser Lampe ist übrigens sehr einfach; eine tubulirte Flasche

welche als Reservoir mit constantem Niveau dient, communicirt mit einem doppelten

Cylinder von Kupfer und erhält denselben mit Brennmaterial gefüllt. Die innere

cylindrische Hülle ist mit kleinen Löchern versehen, durch welche der brennbare

Dampf entweicht; und im Centrum des Apparates (der Lampe) befindet sich die Oeffnung

des Löthrohrs. In den ringförmigen Raum zwischen den zwei Cylindern und zwar an

dessen obern Theil, begeben sich zwei kupferne Röhren; diese verbinden sich unter

dem Apparat zu einer einzigen, welche mit einem Hahn versehen ist; eine (unter der

Lampe befindliche) Flasche mit zwei Tubulaturen setzt den Blasebalg mit dem Löthrohr

und dieser letztern Röhre in Verbindung. Die Lampe ist außen noch mit einer Rinne

versehen, in welche man Wasser gibt, damit sich ihre verschiedenen Theile nicht zu

stark erhitzen; überdieß wird auf der Lampe eine kupferne Kuppel angebracht, in

deren Loch man ein Zugrohr steckt, um die Flamme einzuziehen und

zusammenzuhalten.

Man erhitzt das erstemal das im cylindrischen Raum enthaltene wesentliche Oel, bis

das Wasser der Rinne ins Sieden kommt, gibt dann den Wind und zündet den nun

entstandenen Dampfstrahl an. Die während der Operation sich entwickelnde Wärme

reicht hernach zur Verdampfung des Brennmaterials hin.

Nach meinen Beobachtungen bringen diejenigen flüssigen Kohlenwasserstoffe, deren

Dampf die größte Dichtigkeit hat und deren Siedepunkt zugleich der niedrigste ist,

die stärkste Hitze hervor. Diese Thatsache ist leicht zu erklären, und um sich davon

zu überzeugen, braucht man nur mit den verschiedenen Arten von Oelen welche aus

Schiefern oder Steinkohlentheer abdestillirt werden, Versuche zu machen.

––––––––––

Hr. Moigno hat in seinem Cosmos, März 1854, S. 329, eine Abbildung dieser Lampe mitgetheilt, welche

Hr. Deville in der letzten Zeit zur Darstellung des

AlumiumsMan s. darüber polytechn. Journal Bd. CXXXI

S. 270. benutzte.

r, Fig. 17, Reservoir mit

drei Tubulaturen, in welches man die Luft durch die Röhre V eintreibt, die in der Tubulatur T befestigt

ist und mit einem Blasebalg in Verbindung steht.

t Tubulatur, in welcher eine verticale Röhre O befestigt ist, die mit einem Hahn R versehen ist, sich oben gabelförmig theilt und deren

zwei Schenkel b, b' dann in eine metallene Büchse L treten, wo ihre beiden offenen Enden bei m schief abgeschnitten sind. In der Büchse L befindet sich Terpenthinöl e, welches nicht ihre ganze Höhe einnimmt. Dieses wesentliche Oel gelangt

in die Büchse durch ein Rohr t'', das von einem

Reservoir mit konstantem Niveau ausgeht. Im Centrum der Büchse befindet sich eine

Röhre die unten geschlossen ist und das in der Mitte befindliche Löthrohr C umhüllt, welches die Fortsetzung der von der dritten

Tubulatur der Flasche F ausgehenden Röhre t' ist. Diese das Löthrohr umgebende Röhre ist an ihrem

oberen Theil mit mehreren kleinen Löchern u, u, u

versehen, welche mit dem leeren Theil U der Büchse L communiciren. Ueber dem Löthrohr ist in einer Nuth im

Deckel der Büchse eine kupferne Kuppel angebracht, in deren Mitte sich ein Loch

befindet, um den Gasstrom einzuziehen, welcher aus den Löchern u, u, u entweicht, nachdem man das in die Rinne oder

Schale S gebrachte Wasser a

bis zum Sieben erhitzt und dann den Blasebalg in Bewegung gesetzt hat, um Luft durch

die zwei Schenkel m, m der Röhre O in die Lampe zu treiben. Ueber der Büchse oder Lampe L befindet sich ein conisches Zugrohr A, welches am unteren Theil mit Oeffnungen versehen ist

und die Wirkung der Luft auf die Flamme des Apparats verstärkt. Das Spiel des

Löthrohrs ist leicht zu begreifen.

Tafeln