| Titel: | Neues Colorimeter; von Dr. Alex. Müller in Chemnitz. |

| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. XXXIII., S. 132 |

| Download: | XML |

XXXIII.

Neues Colorimeter; von Dr. Alex. Müller in

Chemnitz.

Aus dem Journal für praktische Chemie, 1853, Nr.

24.

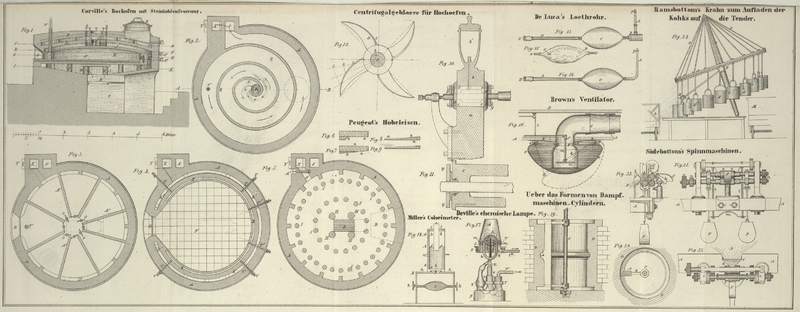

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Müller's Colorimeter.

So verlockend an und für sich die Idee ist, aus der Farbenintensität einer Lösung auf

deren Gehalt an färbenden Stoffen zu schließen, und so sehr bei Realisirung

derselben die oft mühevolle quantitativ-chemische Analyse abgekürzt und

erleichtert würde, so haben doch diese Anwendung der Colorimetrie mancherlei

hindernde Umstände wenig allgemein werden lassen. Einmal sind nur für wenige Stoffe

erst die Gränzen festgestellt, innerhalb deren das Princip der Colorimetrie ein

richtiges ist, daß nämlich die Farbenintensität einfach proportional sey dem Gehalt

an färbendem Mittel – die Chloride des Kupfers und Kobalts haben in

concentrirter saurer Lösung eine andere Wirkung auf das durchfallende Licht als in

verdünnter wässeriger; dem chromsauren Kali schreibt man die Eigenthümlichkeit zu,

daß die Farbe seiner Lösung nicht umgekehrt der Verdünnung abnehme u.s.w.

Andererseits aber und wohl in noch höherem Grade stellte sich der häufigeren

Anwendung des colorimetrischen Verfahrens die Umständlichkeit entgegen, für jeden

Versuch eine neue Farbprobescala zu bilden, oder die Gefahr, bei längerem Gebrauch

einer Probescala durch deren allmählich eintretende Veränderung zu unrichtigen

Resultaten zu gelangen; und, wären alle diese Einwände beseitigt, so liegt auch an

den gebräuchlichen Apparaten einige Schuld; es ist theils eine mißliche Aufgabe, 20

oder mehr Glasröhren von genau denselben Dimensionen, demselben Glas und derselben

Wandstärke auszusuchen, theils geringe Farbenunterschiede aus der Brennlinie jener

Glascylinder abzulesen.

Hinsichtlich des colorimetrischen Princips kann für bedeutend verdünnte Lösungen, wie

sie bei solchen Analysen in Anwendung kommen, die Richtigkeit kaum bezweifelt

werden, obwohl gründliche Untersuchungen hierüber sehr erwünscht seyn müssen;

wichtiger schien mir gegenwärtig die Vervollkommnung der Beobachtungsmethode

überhaupt, indem dann weitere Forschungen nicht ausbleiben werden. Auf welchem Wege

ich die Lösung dieser Aufgabe versucht, übergebe ich hiermit der öffentlichen

Beurtheilung.

In Kürze war mein Ziel:

1) Erlangung einer unveränderlichen Normalfarbe.

2) Beobachtung der Farbe zwischen parallelen Glasebenen.

3) Engere Begränzung der Beobachtungsfehler.

Zur Erreichung dessen wählte ich den in Fig. 18 abgebildeten

Apparat, welcher in größter Einfachheit folgendermaßen beschaffen ist:

Zur Aufnahme der gefärbten Flüssigkeit dient der verticale Cylinder A; er ist von Glas, unten bei e durch eine möglichst farblose, biplane Glasplatte horizontal

geschlossen, seitlich mit einer nach Millimetern getheilten Scala d, d versehen und oben einen Korkring c, c haltend; in letzterem ist das unten gleichfalls

durch ein farbloses Glasplättchen geschlossene Röhrchen a mit einiger Reibung verschiebbar. Die Basis für dieses teleskopische

Röhrensystem bildet das Holzkästchen B; der durch die

geriffelten Knöpfe k, k drehbare Spiegel i sendet weißes Wolkenlicht nach oben durch das

Diaphragma und die darauf liegende, der zu prüfenden Flüssigkeit complementär gefärbte Glasscheibe g, von wo aus der gefärbte Strahl die Flüssigkeit in A durchdringt und nach seinem Austritt durch a hindurch beobachtet werden kann.

Nehmen wir als analytische Flüssigkeit in A eine bis zur

schwachen Färbung verdünnte Eisenrhodanidlösung und als g eine smalteblaue Glasplatte an, so kann, besonders leicht wenn das

Glasrohr A durch Umgebung mit einem undurchsichtigen

Mantel vor sichtlich einfallendem Licht geschützt ist, das Röhrchen a allmählich so verschoben werden, daß seine Bodenplatte

bei höchster Stellung röthlichgelb, bei tieferer nach und nach blasser bis weiß und endlich bei tiefster rein smalteblau

erscheint.

Wer nur einigermaßen ausgebildeten Farbensinn besitzt, findet selbst bei

außerordentlich schwach gefärbten Lösungen die Stellung für Weiß bis auf Bruchtheile

von Millimetern leicht wieder und hierauf nun gründe ich mein colorimetrisches

Verfahren:

Man sucht für eine verdünnte Lösung von bekanntem Gehalt und für eine complementär

gefärbte Glasplatte den Neutralitäts- oder Nullpunkt, liest ihn an der Scala

z.B. bei n ab und notirt die Entfernung von der

Bodenplatte, also die Höhe der wirksamen Flüssigkeitssäule nach Millimetern nebst

Gehalt der Flüssigkeit auf der benützten Glasplatte. – Für jede mit derselben

Glasplatte fernerweit angestellte Prüfung einer Flüssigkeit von gleicher Natur

ergibt sich der Gehalt an färbendem Stoff durch umgelehrte Proportionalität der

wirksamen Flüssigkeitssäulen oder der Entfernungen der Bodenplatte in a von der Bodenplatte e.

Beispiele der Anwendung dieser Methode werde ich in nächster Zeit zu veröffentlichen

Gelegenheit haben.

Tafeln