| Titel: | Ueber die Füllung der Barometer-Röhren mit Quecksilber, die Reinigung des Quecksilbers und einen zum Auskochen desselben im Rohr dienlichen Apparat; von L. Georg Treviranus. |

| Autor: | Ludwig Georg Treviranus [GND] |

| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. LIV., S. 187 |

| Download: | XML |

LIV.

Ueber die Füllung der Barometer-Röhren mit

Quecksilber, die Reinigung des Quecksilbers und einen zum Auskochen desselben im Rohr

dienlichen Apparat; von L. Georg

Treviranus.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Treviranus, über die Füllung der Barometer-Röhren mit

Quecksilber und das Auskochen derselben.

In Bd. CXXVI S. 90 dieses Journals befindet sich ein Aufsatz von mir unter der

Aufschrift: „Ueber eine Vereinfachung der

Construction und des Gebrauchs der stationären Barometer“,

in welchem die

Möglichkeit dargethan wurde, Barometer in der Art einzurichten, daß sich der

Quecksilberspiegel des Gefäßes, oder auch der Flasche, selbst regulirt. Von den

Vortheilen, welche dieses in Bezug auf die Bequemlichkeit im Gebrauch des

Barometers, in der Zeitersparung und der Richtigkeit der Beobachtungen gewährt, bin

ich selbst so sehr überzeugt, daß ich den Wunsch nicht unterdrücken konnte,

mindestens ein Gefäß-Barometer ausgeführt zu sehen, welches, nebst den obigen

Vortheilen, allen andern Forderungen, welche man sonst an Barometer der bessern Art

zu machen berechtigt ist, ein Genüge zu leisten geeignet sey.

Zu diesen Erfordernissen gehört bekanntlich unter anderm auch: daß das Quecksilber im

Rohre selbst ausgekocht wird, worin ich aber zu jener Zeit, als ich den oben

angezogenen Aufsatz schrieb, noch gar keine Erfahrung hatte, sondern mir dachte, ich

müsse vor allem den Auskoch-Proceß von Jemand verrichten lassen, welcher in

dieser Sache ganz bewandert sey. Jedoch was ich seitdem darüber las und mir mündlich

über den Gegenstand mitgetheilt wurde, brachte mich auf die Vermuthung, daß wenn

sichs wirklich so verhielte, man bei dem Auskochen wohl noch nicht die rechte

Methode getroffen hätte. Da soll es so starke Schwankungen der Säule und so heftige

Schläge im Rohr geben, daß man jeden Augenblick gewärtigen muß, es in Trümmer gehen

zu sehen. In dem Glauben, daß dieß nicht so seyn könne, wenn die Sache besser

angegriffen würde, wurde ich durch den Umstand bestärkt, daß das Auskochen des

Quecksilbers im Rohr bei den Verfertigern gewöhnlicher Barometer ganz aus der Mode

gekommen zu seyn scheint, und daß sie, wenn sie ja einmal Bedürfniß dafür haben, die

Sache so betreiben, wie sie sie von dem infalliblen Meister gelernt haben, gar nicht

denkend und zugeben wollend, daß es auch wohl auf andere und bessere Art geschehen

könnte.

Als ich hierüber nachdachte, schien mir gleich anfänglich der Gebrauch eines offenen

Kohlenfeuers, dessen Hitze nicht auf einen Punkt hin concentrirt ist, keine

Nachahmung zu verdienen; sowie auch die schräge Lage, in welcher man das Rohr dem

Feuer aussetzt, weil es eben als keine leichte Aufgabe erscheint, ein solches mit

Quecksilber gefülltes, dabei stark erhitztes Rohr in den Händen in der Art zu

handhaben, daß keine Ungleichheit in der Erwärmung des Umfanges stattfindet, welche

den Bruch veranlassen kann.

Ich kam nun auf die Idee, eine Weingeistlampe mit doppeltem Luftzug zu benutzen, und

zwar so, daß das Glasrohr nach und nach in dem Innern des Rohrs der Lampe sich in

senkrechter Richtung herabsenkt, während die Hitze des brennenden Weingeistes durch

einen über dem Gefäße der Lampe befindlichen Schirm concentrirt, gleichförmig und

ohne daß das Rohr mit

den Händen berührt wird, immer nur auf einen kleinen Theil von dessen Höhe und

Umfang wirkt.

Schon der erste Versuch, welchen ich mit dem obgleich noch unvollkommenen Apparat

anstellte, fiel zu Gunsten der neuen Auskochungsmethode aus. Schläge im Rohr, welche

entstehen, wenn es zu viele Feuchtigkeit vermischt mit Luft im Innern enthält, gab

es gar nicht, wohl aber wurde ein ziemliches Schwanken der Quecksilbersäule, auf und

nieder, bemerkt. Solche Oscillationen entstehen zwar zum Theil aus dem Entweichen

der Luft und des Wasserdampfes, und sie lassen sich wohl nicht ganz beseitigen; aber

der Hauptgrund liegt, wie ich beobachtete, in dem Umstand: daß, wenn man den

Auskochproceß übereilt (nämlich schon einen höhern Punkt des Rohres dem Brennpunkt

der Lampe aussetzt, ehe der niedrigere Theil, vergleichsweise wie beim Silber,

geblickt hat, so daß man genöthigt ist das Rohr am Seil und der Rolle wieder zu

heben), dann die Masse des kochenden Quecksilbers zu groß wird, und die Dämpfe nicht

mehr mit der Leichtigkeit als beim regelmäßigen Verlauf des Processes entweichen

können.

Es geht in diesem Falle, wo immer nur beiläufig ein 3/4 Zoll der Quecksilberhöhe sich

im Kochen befindet, dasselbe so ruhig vor sich, daß man das Rohr bis auf beiläufig 1

1/2 Zoll unter dem offenen Ende mit Quecksilber füllen, nebstdem das Ende mit einem

Korkstöpsel, ohne daß er herausfliegt, schließen darf. Auch schienen

Quecksilberdämpfe nicht eher ins Freie zu treten, als bis das Auskochen nahe

beendiget, nämlich zum offenen Ende des Rohres vorgeschritten ist. Die

Quecksilberdämpfe, welche sich früher entwickeln, schlagen sich in den höhern

kältern Theilen des Rohrs wieder nieder.

Bei dem letzten Rohr von 3 1/4''' Weite, welches ich auskochte, betrugen die

Oscillationen der Säule, soviel ich während einzelnen Blicken bemerken konnte, nur

etwa 1/2''; denn nur ganz kurze Zeiträume darf man das Auge von dem Punkt, wo es

kocht, wegwenden. Kocht man zu wenig, dann ist es, wie gesagt, nicht recht; kocht

man zu viel, dann gibt es braune Flecken im Rohr. Ist aber alles ganz regelrecht von

statten gegangen, dann zeigt sich weiterhin beim Umwenden des Rohrs die übrigens

schon von Anderen beobachtete sonderbare Erscheinung, daß sich die Säule in der

Spitze des Rohrs aufhängt, d.h. ohne daß man vorher am Rohr etwas rüttelt und

klopft, gar nicht herunter auf den dem Druck der Luft entsprechenden Höhenstand

sinken will. Das Auskochen erfordert nur eine Zeit von etwa 10 Minuten und an

Weingeist 1/4 Seidel, welches hier im Kleinhandel 3 Kreuzer kostet.

Bei zwei in der Weite wenig verschiedenen Röhren, welche beide mit gleich gut

gereinigtem Quecksilber gefüllt und dann ausgekocht wurden, war (nachdem sie lange

genug gestanden hatten, um gleiche Temperatur anzunehmen) mit Berücksichtigung der

Capillar-Depression gar kein Unterschied in der Quecksilberhöhe, über dem

Spiegel des Gefäßes gemessen, bemerkbar; wogegen sich bei unausgekochten, aber

anscheinend gut gefüllten Röhren, im Vergleich mit ersteren, ein Minus von 1 bis

6''' ergab, woraus ich folgere: daß man bei Anfertigung der sogenannten

Normal-Barometer das Auskochen des Quecksilbers im Rohr selbst nicht

entbehren kann.

Um nur eine Linie stellte sich das Quecksilber niedriger bei einem Rohr von (+

–) 2 1/2''' Weite, welches ich vor der Füllung mit Baumwolle möglichst rein

ausgeputzt, dann in kochendem Wasser erwärmt hatte, worauf ich das Quecksilber bis

auf 120° R. erhitzte und, nachdem es auf etwa 80° wieder abgekühlt

war, es ins Rohr füllte, endlich die kleinen Blasen welche sich noch zeigten, mit

einer größeren Luftblase sich vereinigen ließ und aus dem Rohr entfernte. Das

Verfahren hiebei besteht darin, daß man das Rohr bis auf etwa 1/4 oder 3/8'' unter

dem Korkstöpsel (womit man das offene Ende schließt) mit Quecksilber füllt; dann

durch eine etwas über die Horizontale erhöhte Lage des Kopfes bewirkt, daß sich die

Blase zum Kopfe hinauf, und endlich (indem man das Rohr senkrecht auf den Kopf

stellt) wieder nach dem verstöpselten Ende begibt, auf ihrem Wege dahin die kleinen

Blasen mitnehmend. Diese Manipulation muß so oft wiederholt werden, bis das

Quecksilber und die Luftbläschen keine Neigung mehr zeigen sich im Stamm des Rohres

festzusetzen, dasselbe also durch die Luftblase noch besser als die Baumwolle es

vermochte, gesäubert ist.

Dasselbe Verfahren wende ich auch bei den zum Auskochen bestimmten Röhren an, und

diese Vorbereitung mag wohl mit Ursache seyn, daß bei mir das Auskochen selbst so

leicht von statten geht.

Ist aber das Rohr nur etwa 1 1/2'' und darunter weit, dann kann man nach meinen

Beobachtungen die Luftblase gar nicht zum Laufen bringen, sondern muß suchen durch

Schütteln und Stoßen das Quecksilber zu vereinigen; daher nicht zu bezweifeln ist,

daß ein solches Rohr weit mehr Luft und Feuchtigkeit birgt als ein weiteres, bei

welchem das Putzen und die laufende Blase noch anwendbar ist. Das Rohr bei welchem

sich das Quecksilber um 6''' zu niedrig stellte, hatte wirklich nur 1 1/2 Weite, was

hinreichend erklärt, daß es sich so schlecht bewährte.

Ich habe noch versucht, dasselbe zu einem Flaschen-Barometer gehörige Rohr

(welches ich eben so wenig als ein Anderer gut füllen konnte) auszukochen, und bei dieser

Gelegenheit stellten sich dann in der That alle die mißlichen Umstände ein, welche

mir als die gewöhnlich den Auskochproceß begleitenden bezeichnet wurden. Die

Oscillationen des Quecksilbers im Rohr betrugen mindestens 5 Zoll; die Schläge waren

continuirlich, und als das Auskochen bis zu der halben Rohrslänge gediehen war,

zerbrach das Rohr mit einem heftigen Knall.

Ich will jedoch keineswegs behaupten, daß es gar kein Mittel gäbe, auch solche und

noch engere Barometer-Röhren vollkommen von Luft und Feuchtigkeit zu

befreien, aber die vermehrte Arbeit, welche dieses wahrscheinlich erheischt und das

größere Risico welches man dabei läuft, dürfte den erwarteten Nutzen in der

Ersparung an Quecksilber wohl überwiegen; es sey denn, daß auf das Auskochen

Verzicht geleistet wird und man wegen der Luftleere eben nicht ängstlich ist,

sondern sich wie gewöhnlich begnügt, die Scala am Brett des Wetterglases beiläufig

übereinstimmend mit derjenigen eines guten Barometers zu befestigen.

Wenn ein gehörig weites, in der angegebenen Art aufs sorgfältigste gefülltes Rohr,

beim Tages- oder auch beim Kerzenlichte, mit dem Ansehen eines ausgekochten

verglichen wird, dann hält es wirklich schwer einen Unterschied zu finden. Man

glaubt freilich mehr Glanz und Feuer in dem ausgekochten Quecksilber zu bemerken,

dieß kann aber trüglich seyn und mitunter seinen Grund nur in der Beschaffenheit des

Glases und dessen Wandstärke haben, so daß ich längere Zeit in Zweifel war, ob es

ein äußerliches Unterscheidungszeichen gäbe, bis ich es kürzlich durch Zufall

entdeckte.

Bringt man an einem an der Wand hängenden Barometer, dessen Rohr seitwärts unter

einem Winkel von etwa 45° vom Lichte getroffen wird, auf dessen Brett eine

Blende (ein schmales Lineal) in der Art an, daß die dem Lichte zugekehrte Seite des

Rohrs im Halbschatten zu liegen kommt, so bemerkt man bei einem ausgekochten Rohr an dessen etwas verdunkelter Seite

nichts, was nicht naturgemäß wäre; bei einem unausgekochten Rohre hingegen die im Schatten liegende Seite, wie die

Milchstraße am Himmel, von unten bis oben mit unzähligen feinen weißen Pünktchen

übersäet. Dieß beobachte ich wenigstens an dem Rohr eines gewöhnlichen Barometers,

welches ich besitze, dessen Quecksilber-Säule sich um 2 1/2''' niedriger als

die eines ausgekochten Rohrs stellt, und ich zweifle nicht, es wird sich auch,

wiewohl wahrscheinlich im geringeren Grade, bei Röhren so finden, welche mit mehr

Sorgfalt als das genannte Rohr gefüllt sind.

Diese Luft- und Wasserbläschen im Rohr werden beim Auskochen desselben sehr

bemerklich, und ich wiederhole, nicht eher darf an dem betreffenden Punkt das Kochen unterbrochen

werden, als bis sie sich in einer Blase vereiniget haben und entwichen sind.

Aus dem Vorhandenseyn der Bläschen und weil sie sich bis zur Kuppe des Quecksilbers,

also auch bis zum Vacuum erstrecken, läßt sich entnehmen, daß beim unausgekochten

Rohr wenig Hoffnung vorhanden ist, daß das Vacuum wie Anfangs erhalten wird, sondern

es muß in dem Maaße als die Bläschen hineingelangen, aufhören, also der

Barometerstand niedriger werden. Eine Gleichheit in der Angabe zweier Barometer und

ein constantes Vacuum läßt sich demnach nur, wie abermals folgt, von den

ausgekochten Röhren erwarten.

Für erstere ist freilich auch noch erforderlich, daß das Quecksilber welches zur

Füllung verwendet wird, stets gleiches specifisches Gewicht, also auch gleichen Grad

der Reinheit besitzt. Auf diesen Punkt wird indessen, wie ich gefunden habe, von

Seite der Barometer-Verfertiger weit mehr Sorgfalt als auf die Wahl der

Röhren in Bezug auf die Weite und auf die Füllung verwendet, wohl hauptsächlich

weil, wenn das Quecksilber bis zu einem gewissen Grad verunreinigt ist, man mit der

Füllung des Rohrs gar nicht fertig wird; das Quecksilber hängt sich bald hier bald

dort an dem Glase an, verunreinigt dasselbe, zeigt sich zu träge, und die Kuppe ist

nicht mehr regelmäßig abgerundet, so daß der Fehler dem Auge sichtbar wird und das

Wetterglas keinen Käufer findet.

Anfänglich schien es mir, nach demjenigen was ich über die Anfertigung der Barometer

von Andern hörte und darüber las, daß chemischreines, durch Destillation aus dem

Zinnober dargestelltes Quecksilber, unentbehrlich sey. Solches chemisch-rein

seyn sollendes Quecksilber habe ich mit dem doppelten und dreifachen Preis bezahlt,

wofür man gutes Quecksilber hier bei den Materialisten bekommt, und doch fand ich

später, als ich selbst mehr Einsicht in der Sache gewonnen hatte, daß man durch

Kochen mit wenig sehr verdünnter Salpetersäure, bei etwa 1 Procent Verlust am

Material, das Quecksilber in kurzer Zeit so reinigen kann, daß es mindestens eben so

brauchbar ist als das auf jenem Wege dargestellte.Es besitzt nämlich die nöthige Lebendigkeit und ist hinreichend rein, um

mindestens das Glas nicht zu schwärzen und sich daran anzulegen. Stellt sich

aber ein solches Quecksilber bei einem Barometerstand von 28'' oder 336''',

z.B. um 1/10''' höher, so kann dieß ja von der Capillar-Depression

abgezogen werden.Nach Regnault's Untersuchung (Bd. CXVII S. 12

dieses Journals) hat chemisch-reines Quecksilber von 0° im

Vergleich mit destillirtem Wasser von + 4° C. ein spec. Gewicht von

13,596, wie auch Kopp fand. Nehmen wir nun an,

ein für Barometer noch ganz brauchbares Quecksilber habe 13,592 spec.

Gewicht, so stellt sich die Säule von 336''' auf: 13,592 : 13,596 = 336 :

x = 336,1, also wie gesagt nur um 0,1'''

höher. A. d. Verf.

Durch eine zweimalige Behandlung mit Salpetersäure habe ich Quecksilber, welches eine

hiesige Materialhandlung um einen mäßigen Preis liefert, in dem Maaße gereiniget,

daß die Lösung durchaus kein Blei (die gewöhnlichste Verunreinigung des

Quecksilbers) mehr enthielt und bei einer Temperatur von + 10° R. das

salpetersaure Quecksilber in großen schneeweißen

Krystallen anschoß, was bei dem zuerst genannten theuren Quecksilber nicht so der

Fall war. Ob jenes theure Quecksilber von den Lieferanten wirklich aus

Schwefel-Quecksilber durch Destillation dargestellt wird, ist freilich sehr

zweifelhaft.Eine Methode chemisch-reines Quecksilber darzustellen, gab Millon an, im polytechn. Journal, 1847, Bd. CIII

S. 398. Ebendaselbst ist das Verfahren von Ulex

mitgetheilt, das Quecksilber durch Behandlung mit Eisenchlorid zu reinigen,

welche Methode für die Anwendung desselben zu Barometern vollkommen

ausreichend seyn dürfte. A. d. Red.

Es wäre nach meiner Ansicht wünschenswerth, ein in der Praxis (von den Barometermachern etc.) leicht anwendbares Mittel zu

besitzen, wodurch sich erkennen

Um das Quecksilber von Oxyd zu befreien, welches

dasselbe schwer beweglich macht, schüttelt man dasselbe nach Dr. Mohr's Vorschrift

mit kalter verdünnter Salpetersäure oder mit warmer verdünnter

Schwefelsäure, und wascht es dann mit viel Wasser aus. A. d. Red. ließe, ob ein Quecksilber ganz frei von Oxydul

ist. Man hat vorgeschlagen, das Quecksilber durch eine Tute von weißem Papier laufen

zu lassen, wobei man, wenn das Papier nicht geschwärzt wird, schließen dürfe, daß

das Quecksilber frei von Oxyd ist; ich muß jedoch bemerken, daß ich mir bis jetzt

kein Quecksilber verschaffen konnte, welches das Papier der Tute gar nicht

schwärzte; diese Anforderung dürfte, streng genommen, zu den Unmöglichkeiten gehören

und der Natur des Quecksilbers entgegen seyn, da es bei einer solchen Filtration

ohne Reibung des Quecksilbers nicht abgeht.

Zur Füllung der Barometerröhren ist, wie ich schon bemerkte, ein Quecksilber von

möglichst großer Lebendigkeit erforderlich, welches mindestens, wenn man es auf

einem ganz reinen glasirten, also ganz glatten Teller im Cirkel herumlaufen läßt,

dann keine Schwärze absetzt. Bei solchen vergleichenden Versuchen über die

Beweglichkeit und Reinheit verschiedener Quecksilberproben muß aber nothwendig der

angewandte Quecksilberkörper stets gleiche Größe, etwa 3/4 Zoll im Durchmesser,

haben. Bei allem Quecksilber, welches ich besitze, lassen sich durch gewisse

Bewegungen des Tellers zwar die sogenannten Schwänzchen darauf erzeugen; aber je

reiner das Quecksilber ist, desto schwieriger ist deren Erzeugung und desto kürzer und glänzender

fallen sie aus; sind sie im mindesten geschwärzt, so folgere ich daraus, daß das

Quecksilber noch nicht zu Barometern brauchbar ist.

Ein anderes Mittel zur Prüfung des Quecksilbers auf seine Reinheit soll darin

bestehen, daß man ein kleines Quantum davon, etwa 1/4 Loth, in einem ganz reinen

eisernen Löffel abdampft und aus der Größe und der Farbe des zurückbleibenden Flecks

auf die Qualität schließt. Es hat mir jedoch nicht gelingen wollen, auf diese Art zu

constanten Resultaten zu gelangen; der Fleck fiel bei demselben Quecksilber mehr

oder minder groß, auch mehr oder weniger braun gefärbt aus, und selbst das aus dem

Zinnober dargestellte Quecksilber hinterließ eine Marke. Eine weiße Einfassung des

braunen Fleckes, welche mitunter auch vorkam, scheint auf die Anwesenheit von Zinn

zu deuten.

Daß es übrigens nur der Beimischung sehr kleiner Quantitäten der fremden Metalle

bedarf, um das Quecksilber wesentlich zu verschlechtern, dürfte sich aus

nachfolgenden Beobachtungen, welche ich in dieser Hinsicht machte, schließen lassen.

Man liest hin und wieder, daß das Quecksilber im Kleinhandel bisweilen mit anderen

Metallen von geringerem Werth, am häufigsten mit Blei, verfälscht wird. Ich wollte

daher ermitteln, wie weit eine solche Fälschung getrieben werden kann, wozu ich

einen Posten Quecksilber mit 1 Proc. Blei, einen zweiten mit 1 Proc. Wismuth, und

einen dritten mit 1 Proc. Zinn versetzte, welche drei Metalle sich vollständig darin

auflösten. Das im Verhältniß von 1 Proc. zugesetzte fremde Metall bewirkte jedoch in

den drei Fällen, daß das Quecksilber fast alle Beweglichkeit und allen Glanz verlor,

und sich in einen halbflüssigen Brei verwandelte, welchen man beliebig formen

konnte. Diese Versuche dürften es demnach außer Zweifel setzen, daß Niemand in

betrügerischer Absicht eine Fälschung des Quecksilbers vornehmen kann, ohne daß es

leicht entdeckt wird.

Das Quecksilber, welches ich zu diesen Versuchen anwandte, war ein sehr reines; ich

untersuchte nun noch mit den drei Posten, deren jeder 1 Procent von einem der

genannten Metalle enthielt, wie sich die Rückstände nach dem Verdampfen des

Quecksilbers in Form und Farbe zeigen. Aber die Verdampfung war bei jeder Post

schwieriger als ich mir gedacht hatte; während ich mittelst der Flamme einer Kerze

stets 1/4 Loth gewöhnliches Quecksilber innerhalb 15 Minuten verdampfte, ging der

Proceß jetzt so wenig von statten, daß ich genöthigt war eine Weingeistlampe unter

den Löffel zu stellen; aber auch mit deren Hülfe dauerte es ungewöhnlich lange bis

das Quecksilber beiläufig auf 1 1/2''' im Durchmesser reducirt war, worauf in allen drei Fällen die

Verdampfung bald mit einer Explosion des Kügelchens endigte, so daß ich über den

erwarteten Rückstand keinen Aufschluß erhalten konnte.

Diese Erscheinung ist von einigen Chemikern, welchen ich sie mittheilte, als bisher

unbekannt erklärt worden, und ich glaubte sie daher um so mehr erwähnen zu müssen,

weil sie hinsichtlich der Destillation des unreinen Quecksilbers im Großen

beachtenswerth ist.

Aus obigen drei Versuchen folgte, daß man reines Quecksilber nicht mit 1 Proc. Blei,

Zinn oder Wismuth versetzen darf, wenn es zu physikalischen Zwecken nicht ganz

unbrauchbar werden soll; seitdem habe ich mich durch einen vierten Versuch

überzeugt, daß das Quecksilber vom Blei selbst nicht 1/5 Proc. verträgt, und sehr

wahrscheinlich selbst 1/10 Proc. noch zu viel ist.

Aber angenommen, dieses sey noch zulässig, dann läßt sich nach der Vermischungsregel,

unter der Voraussetzung, daß bei der Auflösung des Bleies

im Quecksilber der körperliche Raum beider Metalle nicht verändert wird,

ein Schluß auf das spec. Gewicht der Mischung wie folgt machen:

beim Quecksilber

ist das

spec. Gew.

= 13,596; das absol.

= 100,0;

das Product

= 1359,6

„ Blei

„

„

„

= 11,330;

„ „

= 0,1;

„ „

=

1,1

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

die Summen sind:

= 100,1

und

= 1360,7

und als spec. Gewicht der Mischung folgt:

1360,7 : 100,1

=

13,593

Dasselbe ist also noch um 0,001 besser, als ich Seite 192 in der Anmerkung annahm; es

würde sich aber auf 13,590 und zwar im Minimum stellen, wenn in dem Amalgam Zinn,

welches nur ein spec. Gewicht = 7,291 hat, anstatt Blei angenommen würde.

Aus dem Vorhergehenden dürfte sich entnehmen lassen: daß die

Unrichtigkeit der Angabe, welche bei mehreren Barometern aus der Verschiedenheit

des spec. Gewichtes ihres Quecksilbers entspringen kann, jedenfalls viel

geringer ist als die Differenz, welche aus einer schlechten Füllung und

Unterlassung des Auskochens entspringt; ferner, daß das spec. Gewicht von

chemisch-reinem Quecksilber und solchem, welches zur Füllung der

Barometer nicht mehr tauglich ist, wahrscheinlich in

noch engern Gränzen eingeschlossen ist, als sich aus den Zahlen 13,596 und 13,593 ergibt.

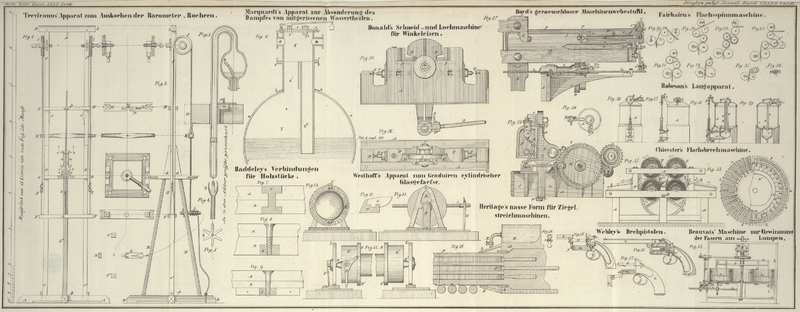

Was endlich die specielle Einrichtung des Auskoch-Apparates für das

Quecksilber der Barometer-Röhre anbelangt, so dürfte sie mit Hülfe der Abbildungen aus dem, was

ich anfänglich bereits darüber bemerkte und jetzt noch hinzufügen werde, ganz

verständlich werden.

Fig. 1 ist der

Aufriß des Apparates von vorne, in welchem übrigens die vordere Stütze für das

Tischblatt fehlt und dieses unterhalb der Lampe durchbrochen ist. Fig. 2 ist ein

vollständiger Aufriß von der Seite. Fig. 3 zeigt im

Verticaldurchschnitt das Rohr eines Flaschen-Barometers und wie beim

Auskochen ein Verlust an Quecksilber zu verhindern ist; nebstdem, wie der erhitzten

Luft und den Dämpfen ein Ausweg ins Freie verschafft wird, und wie die Leitung für

das Rohr einzurichten ist, damit die Flasche durchpassiren kann, wenn die Leitung

nicht mehr nöthig ist. Fig. 4 zeigt einen

Eisendraht, an dessen Obertheil ein aus dünnem Kupferblech bestehendes

durchbrochenes Körbchen befestigt ist, in welchem der Kopf des Barometerrohrs

während des Auskochens ruht; Fig. 5 zeigt den Grundriß

des Bleches vor dem Biegen. Dieselben Theile sind in den Figuren mit gleichen

Buchstaben bezeichnet. Zwischen Figur 1 und 2 befinden sich

die einzelnen zwischen und an den Säulen angebrachten Theile von oben angesehen.

In Fig. 1 ist

B der Kopf einer Schwelle, die mit einer zweiten A, A in der Mitte im rechten Winkel zusammengeplattet

ist und welche zusammen die vier Füße des Apparates bilden. In A, A sind zwei viereckige Säulen C, C und C', C' eingezapft, durch Keile darin

befestigt und oben nochmals durch das Joch D, D zusammen

verbunden. An jede der beiden Säulen ist das Blatt G, G,

worauf die Lampe ruht, seitwärts durch eine Holzschraube befestigt; zu weiterer

Befestigung des Blattes dienen oben die Knaggen d, d und

unten die Stützen E und E'.

Zwischen dem Fuß des Gestelles und dem Blatte befindet sich der Schieber F, F; in dessen Mitte der Eisendraht a, b mit dem Körbchen oder der Spur b für das Glasrohr; außerhalb den Säulen die Gehänge F, g von Eisendraht zur Befestigung der Seile g, l daran. Wegen der Erhöhung des Punktes b über F ist eine directe

Befestigung der Seile an dem Schieber nicht anwendbar, weil dadurch dessen leichte

Bewegung zwischen den Säulen mehr oder weniger gehindert würde.

Die beiden Schnüre gehen von g aus über die Rollen I, I; sie sind hinter dem Gestell an den Enden des

Querholzes K, K und eine dritte Schnur ist in dessen

Mitte befestigt. Diese dritte Schnur K, L, Fig. 2, welche

durch ein Loch des Tischblattes passirt, dient um den Schieber F, F sammt dem Barometerrohr nach Erforderniß hinauf

oder herunter bewegen, ihn auch auf einer gewissen Höhe feststellen zu können. Zu

diesem Ende wird die Schnur zwischen den Einschnitt des Holzes L eingeklemmt und herumgeschlungen.

Im Anfange der Auskochung eines Barometerrohrs, wo der Schieber F, F nur etwa 1 1/2 Zoll unter dem Tischblatt steht, und

bis das Quecksilber beiläufig auf die Hälfte seiner Länge ausgekocht ist, bedarf das

Rohr aber einer Leitung, die es in der Mitte des Brettes H,

H in dem viereckigen Loche m des Grundrisses

findet. Das Brett hat zwei Federn r, r, um es an den

Säulen auf dem erforderlichen Höhenpunkt leicht stellen und festhalten zu können.

Drei Seiten des viereckigen Loches m werden durch das

Holz von H und die vierte Seite wird durch die innere

Kante des kleinen Schiebers n gebildet. Zieht man

letztem mittelst des Stiftes p gehörig, dann kann beim

Auskochen eines Flaschen-Barometers (weil m vorne

erweitert ist) die Flasche ungehindert das Brett passiren. Dasselbe gilt auch von

dem Rohr eines Heber-Barometers. Nachdem das Rohr aus m getreten ist, findet es hinreichende Leitung und Stütze im Obertheil der

Lampe.

Die Lampe besteht aus einer aus Kupferblech getriebenen Schale e, e, Fig.

1, von 3'' Weite und 1'' Tiefe, in deren Mitte sich ein Rohr von 7/8''

Weite befindet, das nach oben bis i, i reicht und unten

mit dem Fuß der Lampe eben ist. Dieses Rohr paßt in eine Büchse, welche in dem

Tischblatt festsitzt und etwa 1/4'' vorspringt.

Zur Concentrirung der Hitze des in dem Gefäße brennenden Weingeistes ist der

umgekehrte Trichter c, u, u, c etwa 1/2'' über dem

Gefäße und mit drei Füßen auf dessen Rand ruhend angebracht; oben endigt er sich in

einen Cylinder von 1/4'' Höhe und 1'' Weite. Nur innerhalb dieses Cylinders und 5/8

bis 3/4'' darüber findet das Kochen des Quecksilbers im Glasrohre statt.

Einestheils zur Ablenkung der Flamme von den höhern Theilen des Glasrohrs,

anderntheils um dieses nicht ohne Leitung zu lassen, nachdem es diejenige in dem

Holze verlassen hat (zugleich auch um es möglichst central in der Flamme zu

erhalten), befindet sich über dem umgekehrten Trichter ein zweiter v, v in gewöhnlicher Lage mit nach unten gestülptem

Rand.

Die Trichter sind durch zwei Blechstreifen von 3/8'' Breite und Nieten mit einander

verbunden. In den oberen wird ein Ring von Kupfer- oder Messingblech gelegt,

mit so weiter Oeffnung im Centrum, daß das Glasrohr noch den nöthigen Spielraum

behält.

Ist ein gerades Rohr bis zum höchsten Punkt seiner Füllung mit Quecksilber

ausgekocht, dann hat es keine Schwierigkeit, die Lampe an dem hölzernen Handgriff

abzunehmen; hat man aber das Rohr eines Flaschen- oder

Heber-Barometers ausgekocht, dann muß es vorher mittelst einer am gebogenen Theil

befestigten, durch das Auge x am Joch D, D laufenden Schnur in die Höhe gezogen werden.

Man kann wohl ohne Gefahr für das Glasrohr den Aufsatz v,

v weglassen, wenn dafür dem Rohr in dem cylindrischen Theil u, u des umgekehrten Trichters eine Leitung, bestehend

aus drei oder vier Stiften von Platindraht, gegeben wird. Der Vortheil bestünde

darin, daß sich in der senkrechten Richtung weitere 2 1/2 bis 3'' der

Quecksilberhöhe auskochen ließen, als die jetzige Einrichtung der Lampe für gebogene

Röhren gestattet.

Wer indessen auch bei diesen das Auskochen bis zum äußersten Punkt treiben will, mag,

wenn er in senkrechter Richtung nicht weiter kam, das Rohr aus der Lampe

herausnehmen und den Rückstand des Quecksilbers, mit Hülfe derselben Weingeistlampe,

wie gewöhnlich in schräger Richtung des Rohrs auskochen. Die Hauptarbeit hat dann

auch in diesem Fall schon der Apparat verrichtet.

Bezüglich Fig.

3 ist noch zu bemerken, daß das Röhrchen z von

Schwarzblech angefertigt seyn muß, weil Kupfer von heißem Quecksilber angegriffen

wird.

Brünn, im April 1854.

Tafeln