| Titel: | Beschreibung einer Wasserhebmaschine mit Hub-Regulator für Bergwerke; von Fr. Marquardt. |

| Autor: | Friedrich Marquardt |

| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. LXVII., S. 241 |

| Download: | XML |

LXVII.

Beschreibung einer Wasserhebmaschine mit

Hub-Regulator für Bergwerke; von Fr.

Marquardt.

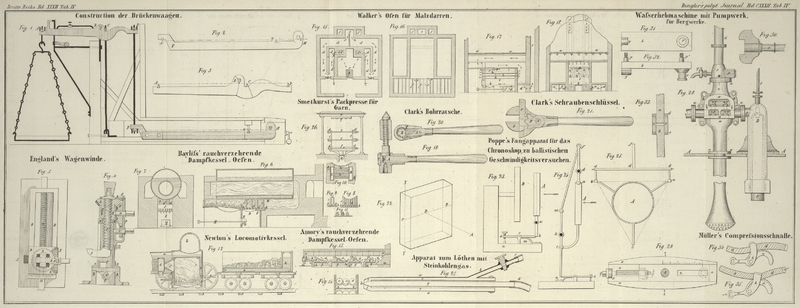

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Marquardt's Beschreibung einer Wasserhebmaschine mit

Hub-Regulator für Bergwerke.

Einfachheit und Dauerhaftigkeit der Construction, leichte Zugänglichkeit zu den

Ventilen und den arbeitenden Theilen, und die Möglichkeit die Wasserhebung ganz

genau nach dem Wasserzuflusse reguliren zu können, sind Eigenschaften, die der

Construction unzweifelhaft zukommen, die ich im Nachfolgenden mit Beziehung auf die

Figuren

28 bis 33 beschreiben werde.

Der Pumpenkörper A, Kolben C,

das Ventilgehäuse a und sämmtliche Saug- und

Steigröhren sind von Gußeisen, und nur die Ventile und Stopfbüchsen der

Kolbenstangen sind aus Metall angefertigt. Alle diese Theile ruhen auf einer starken

Fundamentplatte A, welche auf dem Balkengerüste des

Schachtsumpfes befestigt ist. Die Stiefel sind wie bei dem Bramah'schen System

überhaupt nur an der Liederungsstelle ausgebohrt, sonst aber von größerem

Durchmesser als die Kolben. Diese letztern sind gut cylindrisch abgedreht, übrigens

aber der Leichtigkeit und Ersparung wegen hohl, und durch Lederringe wasserdicht auf

die bekannte Weise in den Stiefeln geliedert.

Da die Kolben zur Hebung des Wassers bestimmt sind, und die Hebung nur beim Aufgange

derselben erfolgt, so resultirt daraus die Lage und Stellung derselben nach abwärts;

sie sind deßhalb mit dem Gestänge durch eine eigene gut abgedrehte Kolbenstange t verbunden, welche durch eine Stopfbüchse mit doppelten

Lederkappen geliedert ist. Die Hebung des Wassers erfolgt also beim Zug des

Gestänges, während beim Niedergange Kolben und Gestänge durch ihr eigenes Gewicht

herabsinken und das Schachtwasser aufsaugen.

Aus der Zeichnung ist ersichtlich, daß die Stiefel B mit

dem Ventilgehäuse a durch die Halsröhren s in Verbindung stehen. Dieses Ventilgehäuse a selbst ist ein Rahmen mit zwei Ansatzröhren (für

Saugrohr und Steigrohr), welcher durch Zwischenräume in drei Räume abgetheilt ist.

Die unteren beiden Räume enthalten die Saugventile x...x und somit jedes derselben, von dem

andern abgesondert, mit einem der Stiefel B durch die

Halsröhre s in Verbindung stehend. Der obere Raum ist

beiden Druckventilen y...y

gemeinschaftlich. Dieser Rahmen endlich wird hinten und vorne durch zwei Deckplatten

b geschlossen, von denen die hintere b in der Zeichnung ersichtlich, die vordere aber

abgehoben ist. Während nun die hintere Platte b an dem

Rahmen a besonders durch Schrauben befestigt und daher

mit demselben constant verbunden ist, ist die vordere Platte leicht abhebbar, und

wird durch sechs Schrauben und Muttern, welche in b

drehbar befestigt sind, mit dem Rahmen a verbunden und

an demselben fest geschlossen. Die Löcher z...z in dem Rahmen a, in welche

entsprechende Zäpfchen der beweglichen Platte b passen,

sichern der letztern stets die richtige Lage nach jeder Abhebung, und vier starke

Stifte, welche in der hintern Platte b befestigt sind

und an den entsprechenden Stellen oberhalb der Saug- und Druckventile in das

Innere des Rahmens hineinragen, verhindern, daß letztere aus ihren Sitzen

springen.

Wo der oberhalb der Druckventile angebrachte Rohransatz des Rahmens a endigt, ist ein neues Ventilgehäuse c mit dem Standventile Z

aufgeschraubt, und auf diesem erst stehen die Steigrohre d... Das Ventil Z hat den Zweck die

Wassersäule in den Steigrohren zu halten, falls die Ventile in dem Ventilgehäuse in

Unordnung wären und nachgesehen werden müßten. Durch die Pipe q kann aber diese Wassersäule abgelassen werden, falls an Z etwas reparirt werden sollte, welches letztere durch

das Handloch p zugänglich ist.

Die Bewegung der Kolben geschieht durch zwei Kurbeln, die einander um 180°

entgegenstehen, so daß der eine Kolben dann seinen höchsten Punkt erreicht hat, wenn

der andere am tiefsten steht. Dadurch gleichen sich die bedeutenden Gewichte des

Gestänges und der Kolben aus. Das Gestänge selbst, aus Rundeisenstangen bestehend,

von denen jede an beiden Enden mit Schraubengewinden versehen ist, bildet

gewissermaßen eine einzige Stange dadurch, daß (Fig. 33) zwei auf

einander folgende Stangen a...b in eine lange Mutter c eingeschraubt und

durch zwei Gegenmuttern d...e gewissermaßen fixirt werden. Diese Einrichtung gestattet die genaueste

Regulirung der Länge des ganzen Gestänges, verhindert jeden so sehr nachtheilig

wirkenden Spielraum, und läßt die schnelle Auswechselung schadhaft gewordener Stangen zu.

Hiebei versteht es sich dann von selbst, daß bei großen Teufen in gewissen

Abtheilungen die Stangen von unten nach oben stärker werden müssen, da oft das

Gewicht eines Gestänges, welches die oberste Stange natürlich ebenfalls ganz tragen

muß, größer ist als das der zu hebenden Wassersäule.

Es ist eine bekannte Sache, daß je nach den Jahren und den Jahreszeiten die Menge der

zusitzenden Wässer in einem Grubenbaue sehr veränderlich ist. Da die Hebmaschinen

natürlich für das Maximum berechnet seyn müssen, so würden sie bei minderem

Wasserzuflusse entweder zeitweilig stehen oder gar Luft und Wasser zusammen ziehen

müssen. Dieses sogenannte Schnarchen der Pumpen aber ist für dieselben höchst

nachtheilig und auf die Ventile verderblich wirkend. Man hat deßhalb Constructionen,

bei denen Kolben verschiedener Größe mit eigenen Vorsetzköpfen je nach dem

Wasserzuflusse angebracht werden können, aber diese Einrichtung erfüllt ihren Zweck

nur unvollkommen, ist sehr complicirt und mit vielen Mühen verbunden. Ich habe es

deßhalb vorgezogen, Kurbeln mit gleitender Warze anzuwenden, durch welche der

Kolbenhub innerhalb der Gränzen 0 und dem Maximo auf das Genaueste regulirt werden

kann.

Die Einrichtung ist aus den Figuren 29, 30, 31 und 32

ersichtlich.

Die eigentliche Kurbel bildet der Körper a...a; sie ist auf der Triebachse s befestigt, und hat vorstehende Ränder, sowie in ihren Flächen die

Schlitze z. – Sie gleicht also gewissermaßen

einem Support. – Fig. 29 gibt die vordere

Ansicht und Fig.

30 den Querdurchschnitt durch die Mitte.

Die Kurbelwarze besteht aus einer Platte b (Fig. 31 und

32), in

welcher die eigentliche Hebewarze r besonders befestigt

ist, und enthält auf ihrer Rückseite die starken Schrauben p...p'.

Es ist nun offenbar, daß wenn b so in a gelegt wird, daß die Schrauben p...p' in die entsprechenden Schlitze z treten, man die erstere auch in eine solche Lage zu

a bringen kann, daß die Achsen von r und s zusammenfallen. In

diesem Falle würde natürlich der Kurbelzapfen r nur eine

Verlängerung der Triebachse s bilden und sein

Hubdurchmesser gleich Null seyn. Bringt man ihn hingegen in die Lage wie solche in

Fig. 29

punktirt erscheint, so ist der entgegengesetzte Fall eingetreten, d.h. der

Hubdurchmesser des Kurbelzapfenkreises hat sein Maximum erreicht. Um nun innerhalb

dieser Gränzen jede Stellung des Kurbelzapfens genau und schnell erzielen zu können,

ist die Stellschraube q angebracht, die in dem Ansatze

x des Körpers a drehbar

befestigt, in dem Ansatze y der Platte b ihre Mutter findet. Eine Theilung auf den Rändern von

a gibt das Mitel an, bei beiden Kurbeln genau gleiche Stellungen der

Warzen zu erreichen, und theils durch die Schraube q,

theils durch Muttern, durch welche vermittelst der Schrauben p...p' die Kurbelwarzenplatte b an den Kurbelkörper a

gepreßt werden kann, ist eine feste und solide Verbindung zwischen letztern beiden

möglich, dergestalt, daß diese in wenigen Augenblicken gelöst, die Stellung nach

Bedarf geändert, und dann wieder hergestellt werden kann, wodurch man im Stande ist,

den Kolbenhub der Pumpen auf das Genaueste nach dem Wasserzuflusse in dem Schachte

zu reguliren.

Tafeln