| Titel: | Verbesserungen an rauchverzehrenden Dampfkesselöfen, welche sich Samuel Bayliß zu London, am 16. April 1853 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. LXIX., S. 245 |

| Download: | XML |

LXIX.

Verbesserungen an rauchverzehrenden

Dampfkesselöfen, welche sich Samuel

Bayliß zu London, am 16. April

1853 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Februar 1854, S.

109.

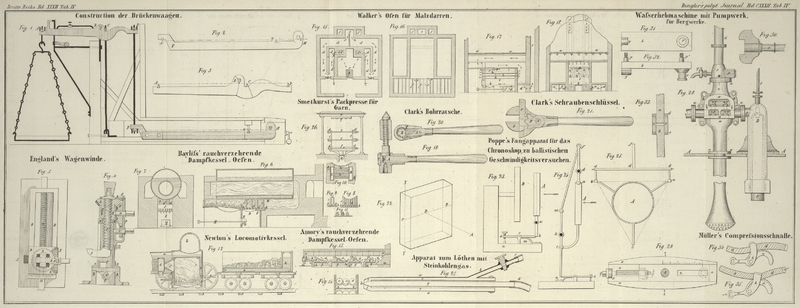

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

Bayliß's Verbesserungen an rauchverzehrenden

Dampfkesselöfen.

Die Resultate, welche mit vorliegender Erfindung erzielt werden sollen, sind

folgende:

1) vollkommene Verbrennung der aus dem Brennstoff entwickelten Gase und Verzehrung

des Rauchs;

2) Zurückhaltung der Wärme, welche gewöhnlich unbenützt in den Schornstein

entweicht;

3) Erleichterung der Verdampfung, indem man in der Flüssigkeit eine rasche

Circulation erzeugt.

Um die chemische Verbindung der Gase mit dem Sauerstoff der Luft, d.h. ihre

Verbrennung zu bewerkstelligen, verzögert der Patentträger die Bewegung der Gase von

der Feuerstelle zum Schornstein dadurch, daß er sie in eine Anzahl feiner Ströme

theilt, und sie nöthigt sich mit der in feinen Strömungen aufsteigenden Luft zu

mischen.

Fig. 6 stellt

einen solchen Ofen im Verticaldurchschnitt dar. Die Stelle der gewöhnlichen

Feuerbrücke vertritt eine Luftkammer D, welche aus zwei

in den Seitenmauern des Ofens befestigten gußeisernen Platten E, F besteht. G ist eine an einer Platte E hängende Thür, welche mittelst der Stange H in Bewegung gesetzt wird und zur Regulirung des

Luftzutrittes dient. Der obere Theil der Platte E trägt

auf der einen Seite den Rost, auf der andern Seite die Stangen a, welche sich der Länge nach von einer Seite der

Luftkammer bis zur andern erstrecken, und dadurch an ihrer Stelle festgehalten

werden, daß sie in Schlitze, die zu ihrer Aufnahme vorbereitet wurden, eingesenkt

sind. Der obere Theil von F besteht aus einer eisernen

quer über den Ofen sich erstreckenden Platte, welche verhindern soll, daß die Luft

der Kammer D die Feuercanäle erreicht, ehe sie sich mit

den Gasen vermischt hat. c, c, c ist eine Reihe massiver

metallener oder thönerner Stäbe, welche der Patentträger „Mischer und

Wärmehalter“ nennt, zwischen denen sich Zwischenräume d von hinreichendem Inhalt befinden, um den

Verbrennungsproducten den Durchgang zu gestatten. Durch die Zwischenräume f strömt die Luft aus der Kammer D herauf und mischt sich mit den Gasen. Quer über den Ofen erstreckt sich

eine Brücke J, um zu verhüten, daß das Brennmaterial mit

den Mischern c, c, c in Berührung kommt. Aus der

vorstehenden Beschreibung erhellt, daß die Gase mit der Luft nothwendig in innige

Berührung kommen und sich mit derselben mischen müssen; und da die Stäbe c, c, c rothglühend werden und gewissermaßen ein

natürliches Wärmemagazin bilden, so findet von dem einen Ende der Mischer bis zum

andern eine stete Verbrennung statt.

Fig. 8 stellt

eine andere Construction der Mischungsstäbe im senkrechten Durchschnitte dar; der

Unterschied besteht darin, daß die Basis b mit Löchern

versehen ist, worin die senkrechten Stäbe c befestigt

sind.

Der Verticaldurchschnitt Fig. 9 zeigt eine dritte

Methode, welche sich von der letzten nur durch die an den Stangen c angebrachten Schultern g

unterscheidet.

Für Oefen von sehr hoher Temperatur dürfte sich das in Fig. 10 im

Verticaldurchschnitt dargestellte System vortheilhaft bewähren. Dasselbe besteht aus

zwei seitwärts eingemauerten schmiedeisernen Behältern L,

M, welche durch Metallröhren h, die als Mischer

dienen, mit einander verbunden sind. Eine Röhre N steht

mit der Druckpumpe und eine andere Röhre P mit dem

Kessel in Verbindung. Auf diese Weise nimmt alles Wasser, welches in den letzteren

tritt, durch die röhrenförmigen Mischer seinen Weg, absorbirt die Wärme und verhütet

das Verbrennen der Röhren. Diese Methode gewährt außerdem den Vortheil, daß das

Speisewasser vorgewärmt in den Kessel gelangt.

Der zweite Theil der Erfindung bezieht sich auf die Ausdehnung der Mischer und

Wärmehalter bis an das Ende des Kessels und erforderlichen Falles durch die innere

Röhre. Durch die vorüberstreichende Flamme und heißen Gase werden diese rothglühend

erhalten und geben durch Strahlung an den Kessel eine große Menge Wärme ab, welche

sonst nutzlos durch den Schornstein entweichen würde; sie bilden in der That ein

ununterbrochenes Feuer von dem einen Ende des Kessels bis zum andern, und haben das

Bestreben die Hitze gleichmäßiger durch den ganzen Ofen zu verbreiten. Für

Abdampfungspfannen, z.B. für Salzpfannen, wo eine

langsame Verbrennung und gleichmäßige Hitze unter der ganzen Oberfläche

wünschenswerth ist, hat sich dieser Theil der Erfindung als sehr nützlich

bewährt.

Der dritte Theil der Erfindung ist in Fig. 11 dargestellt. R, R ist ein Theil des Bodens eines Kessels oder einer

Abdampfungspfanne; m, n, o sind hohle oben und unten

offene Kegel, wovon n einen Durchschnitt darstellt.

Diese auf geeigneten Füßen ruhenden Kegel sind dicht über der Oberfläche des Kessels

oder der Pfanne befestigt, so daß die Flüssigkeit einen freien Durchzug durch

dieselben hat. Sie haben den Zweck, auf- und niedersteigende Strömungen in

der zu erwärmenden Flüssigkeit zu erzeugen, und dadurch die Dampfbläschen im Momente

ihrer Entstehung von der Heizfläche wegzuführen, somit die Verdampfung zu

beschleunigen und das Eisen gegen das Verbrennen zu schützen. Wenn nämlich der Boden

der Pfanne erwärmt wird, so dehnt die Wärme die Flüssigkeit in den Kegeln aus und

erzeugt aufsteigende Strömungen, während die kühlere Flüssigkeit an der äußeren

Seite der Kegel herabsinkt, um die aufgestiegene Flüssigkeit zu ersetzen. Auf diese

Weise wird eine rasche und anhaltende Circulation und eine schnelle Verbreitung der Wärme erzielt.

Tafeln