| Titel: | Isolator für Telegraphendrähte; beschrieben von Gustav Werther. |

| Fundstelle: | Band 132, Jahrgang 1854, Nr. XCVII., S. 345 |

| Download: | XML |

XCVII.

Isolator für Telegraphendrähte; beschrieben von

Gustav

Werther.

Aus dem Civilingenieur, 1854, Bd. I S.

162.

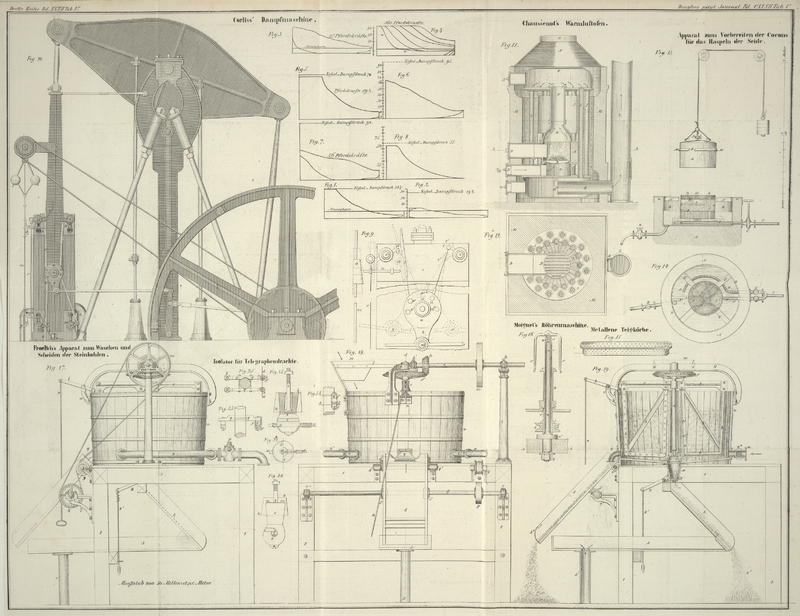

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Werther, über einen Isolator für Telegraphendrähte.

In Fig. 20 bis

22 ist

ein Isolator, wie er gegenwärtig bei den Telegraphenleitungen der Electric Telegraph Company allgemein angewendet wird,

einzeln und in Fig.

23 bis 25 dessen Anbringung an den Telegraphensäulen abgebildet. Die Fig. 20 bis

22 sind

in halber natürlicher Größe, hingegen Fig. 23, 24 und 25 nur in 1/10 derselben

gezeichnet. Der eigentliche Isolirkopf, dessen Bild die Fig. 20 unverändert veranschaulicht, besteht

aus dem Körper S aus gemeinem grauem Steinzeug (crockery) und ist äußerlich nur mit Salzglasur

überzogen. Der untere kugelförmige Theil desselben ist zur Aufnahme des

Leitungsdrahtes d 1/2 Zoll weit durchbohrt. Durch den

Schlitz e (Fig. 20 und 21) wird der

Draht eingelegt. In den oberen umgekehrt kegelförmigen Theil ist, behufs der

Befestigung der Köpfe an die hölzernen Querarme der Telegraphenpfähle (Fig. 23, 24, 25), ein

eiserner Bolzen b (3/8 Zoll im Durchmesser) mit Blei,

wie Fig. 21

naturgetreu wiedergibt, eingegossen. Diesen oberen Theil des Isolirkopfes überdeckt

eine Kapsel oder Glocke k, k (Fig. 20, 21) von schwachem

Zinkblech, durch deren Boden oder Deckel ein Loch geschlagen ist, damit sie über den

Bolzen b, wie aus den Fig. 20 und 21, 23 und 25

ersichtlich, weggesteckt werden kann. Diese Kapsel, in der Fig. 20 etwas

hinaufgeschoben, in Fig. 21 aber in der erforderlichen Lage gezeichnet, umschließt den

kegelförmigen Theil des Isolators fast ganz und bewahrt eine stehende Luftschicht um

denselben. Ehe diese Blechkappe bei Verwendung der Isolirköpfe noch übergesteckt

wird, wird die obere Fläche des steinernen Kopfes (in Fig. 20 bei m, m), welche zu dem Zwecke, wie Fig. 21 zeigt, etwas

trichterförmig gestaltet ist, mit dickem Mennigkitte überstrichen, damit zwischen

dem Bolzen b und seinem Loche ja keine Nässe

durchdringen kann.

Die Telegraphensäulen oder Pfähle tragen, wie erwähnt, die Querhölzer q, und zwar abwechselnd an zwei gegenüber liegenden

Seiten. Die Befestigung derselben an die Säulen ist aus Fig. 23, 24, 25 genau zu ersehen. An

jedem Ende sind die Hölzer, behufs der Anbringung je eines Isolirkopfes, dem Bolzen

b entsprechend weit durchbohrt. Sie sind von hartem

Holze und, damit dieses zu Gunsten der Isolation recht trocken bleibe, gewöhnlich

mit grauer Oelfarbe angestrichen. Nachdem die Isolatoren an den Säulen angebracht

sind, wird der Draht (Nr. 8 der Birminghamer Drahtscala) aufgelegt und an jedem

Kopfe oder Isolator mit schwachem Bindedraht (Nr. 16 der Birminghamer Scala) in der

Weise, wie Fig.

21 angibt, festgehalten. Die umwundenen Stellen (jede circa 1 Zoll lang) zu beiden Seiten jedes Kopfes werden

häufig noch, da sowohl der Leitungsdraht als auch der Bindedraht verzinkt ist, mit

Zinn überlöthet, um einer Verschiebung des Leitungsdrahtes in seinem Lager

vorzubeugen. Auf diese Weise sind gewöhnlich 8 und mehr, zwischen Liverpool und

Manchester sogar 32 Drähte längs der Bahn aufgehangen. Bei Nebel- und

Regenwetter, sowie bei Schneefall bewährt sich diese Art der Isolirung besonders

gut. Da, wo die Drahtleitungen den Eisenbahn-Curven folgen, wo also beim

Bruche eines oder mehrerer Isolirköpfe in Folge irgend welcher Ursache, z.B. in Folge eines

Blitzschlages oder eines heftigen Sturmwindes, die Drähte in das Fahrgeleis

hereinhängen und durch ihre gegenseitige Berührung das Telegraphiren stören würden,

sind an die Querarme der Telegraphensäulen sogenannte Fangbügel, wie in Fig. 23, 24 und 25 unter f, f einer angegeben ist, mit den Isolirköpfen

gleichzeitig angeschraubt. Trennt sich nun der Draht an einer solchen Stelle vom

Isolator, so fällt er in den eisernen Bügel und kann keinen Schaden weiter

veranlassen. Dieselbe Vorkehrung ließe sich, für den gleichen Zweck, in ganz

ähnlicher Weise an den Stellen wo die Richtung der Drahtleitung eine gebrochene ist,

bei den in Sachsen gebräuchlichen Isolirköpfen auch anbringen.

Was die Kosten der eben beschriebenen Isolatoren anbetrifft, so sind sie geringer,

als die der meisten bei uns in Deutschland gebräuchlichen Formen; denn es kostet das

Hundert steinerne Köpfe, incl. des eisernen Bolzens mit Schraube und Mutter und

seiner Befestigung im Kopfe, 9 Thlr., oder 2 Ngr. 7 Pf. das Stück. Von den

Blechkapseln kostet das Hundert 4 Thlr. 20 Ngr., oder 1 Stück 1 Ngr. 4 Pf. Dieß

beträgt zusammengenommen für 100 Stück complete Isolatoren 13 Thlr. 20 Ngr., oder

für das Stück 4 Ngr. 1 Pf. Es werden gewöhnlich auf eine englische Meile, incl.

Bruch, 26 bis 27 Stück dieser Isolirköpfe gerechnet, das sind circa 130 Stück auf eine geographische Meile. Die Telegraphensäulen stehen

in England in einer gegenseitigen Entfernung von gewöhnlich 200 bis 210 Fuß, denn

man rechnet auf die englische Meile (das sind 5280 englische Fuß) 25 Stück. Dem

entsprechen circa 125 Stück auf die geographische Meile.

In Belgien, wo diese Art der Isolirung ebenfalls schon eingeführt ist, stehen die

Säulen in fast eben so weiten Zwischenräumen, nämlich von 50 bis 70 Meter weit. Da

man schon beim Setzen dieser Säulen auf etwaige Vermehrung der Drahtleitungen

Rücksicht nimmt, so erhalten jene zwar nicht sogleich alle möglicherweise nöthig

werdenden Arme auf einmal, sondern werden nur an zwei entgegengesetzten Seiten

wechselsweise mit Einschnitten zu späterer Aufnahme der Querhölzer q versehen. Es dürfte hier vielleicht noch der geeignete

Ort seyn, die Dimensionen der Telegraphensäulen, wie solche in England und Belgien

zu Stützungen der Drahtleitungen üblich sind, anzureihen:

Längein Fußen.

Stärke amoberen

Ende in Zollen.

Stärke amunteren

Ende in Zollen.

England

18

¹) 22 28

5–5 1/2

5–5 1/2 5 1/2–6

7 7

1/2 8 1/2

engl. Maaß.

Belgien

19,25

²) 22,75

³) 26,25 31,5 19,25

⁴) 26,25

3 1/2 3

1/2 3 1/2 3

1/2 5 1/2 5 1/2

5

1/4 5

1/2 6 6

1/2 6

1/2 7

sächs. Maaß.

Dabei ist noch zu bemerken, daß sämmtliche Pfähle aus Fichtenholz sind, und daß die

mit ²) und ³) bezeichneten Dimensionen, sich auf die Pfähle in den

geradlinigen Strecken der Leitungen beziehen, hingegen die mit ⁴) markirten

für die in den Krümmungen liegenden Theile der Leitungen gelten, und die mit

¹) angezeichneten ebensowohl in Krümmungen als auch an geraden Strecken

gebräuchlich sind. – Bei der Vergleichung dieser Dimensionen der

Telegraphenpfähle an den englischen und belgischen Linien muß man berücksichtigen,

daß bei letzteren die Pfähle nie so viele einzelne Drähte zu tragen haben, wie dieß

bei den Telegraphenlinien Englands meist der Fall ist.

Tafeln