| Titel: | Rauchverzehrender Dampfkessel-Ofen, welchen sich John Gray, Ingenieur zu Rotherhithe, am 1. August 1853 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 133, Jahrgang 1854, Nr. XXVII., S. 99 |

| Download: | XML |

XXVII.

Rauchverzehrender Dampfkessel-Ofen,

welchen sich John Gray,

Ingenieur zu Rotherhithe, am 1. August 1853

patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, April 1854, S.

250.

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

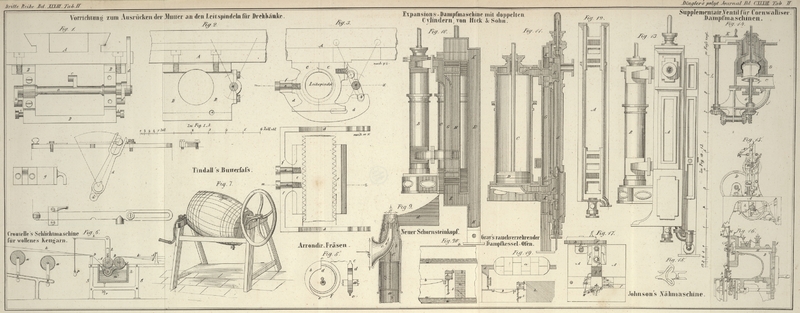

Gray's rauchverzehrender Dampfkessel-Ofen.

Fig. 19

stellt diesen Dampfkessel-Ofen im Längendurchschnitte dar. a ist der Kessel; b der

Rost; c die Brücke; d das

Gemäuer, in welches der Kessel eingesetzt ist.

Die Brücke c besteht aus feuerfesten Ziegeln und ruht auf

einer gußeisernen Platte e, unter welcher eine

senkrechte Platte f angeordnet ist; letztere ist mit

einer Klappe g versehen. h

ist ein massives Mauerwerk, i eine Reihe von Oeffnungen

zwischen demselben und der Brücke c. k, k sind andere

Oeffnungen, welche durch die Brücke in den Ofen führen. Die Oeffnungen i und k stehen mit der

Kammer l in Verbindung, in welche durch die Klappe g Luft tritt. Wenn nun auf dem Roste b ein Kohlenfeuer brennt, so strömt ein Theil der

Verbrennungsproducte über die Brücke, während ein anderer Theil seinen Weg durch die

Oeffnungen k, k nimmt und einem durch die Klappe g eintretenden Luftstrom begegnet. Das heiße Gemenge strömt nun

durch den Einschnitt oder die Oeffnungen i und trifft

mit dem ersten über die Brücke streichenden Theil der Verbrennungsproducte zusammen.

Auf diese Weise werden die nicht verbrannten Gase entzündet und die Verbrennung geht

vollkommener vor sich, als wenn durch den Einschnitt i

nur kalte Luft zugelassen würde, wie dieses bei einigen rauchverzehrenden Oefen

seither der Fall war. Oeffnet man die Klappe g

vollständig, so tritt ein Theil der Luft durch die Oeffnungen k in den Ofen und der Rest durch die Oeffnungen i. In diesem Falle ist es vortheilhaft, das Brennmaterial anzuhäufen, so

daß es die Oeffnungen k theilweise oder sogar ganz

bedeckt. Dadurch wird eine lebhafte Verbrennung dicht an der Brücke hervorgebracht,

die also eine hohe Temperatur erlangt. Die übrigen noch nicht verbrannten Gase

kommen auf ihrem Weg über die Brücke mit der durch die Oeffnungen i herbeiströmenden Luft in Berührung und verbrennen

dadurch.

Fig. 20

stellt den Apparat ohne Klappe in Anwendung auf eine Dampfkesselfeuerung dar. a ist die äußere Kesselwand; m der Feuercanal, in welchem der Rost b, die

Brücke c und der Wall h

angeordnet sind. e ist die Platte, welche die Brücke

trägt, f die verticale Platte unterhalb derselben; diese

Platte reicht nicht bis an den Boden des Canals m, damit

eine Oeffnung g für den Zutritt der Luft entstehe. Die

übrigen Theile stimmen mit Fig. 19 überein. Die

Enden des Rostes b treten unter die Platte e, eine Anordnung, welche sich in denjenigen Fällen als

vortheilhaft erweist, wo die Roststäbe eine hin- und hergehende Endbewegung

haben.

Tafeln