| Titel: | Maschine zum Kämmen, Oeffnen und Reinigen der Baumwolle für das Spinnen, welche sich John Hetherington, Maschinenfabrikant zu Manchester, am 5. Mai 1853 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 133, Jahrgang 1854, Nr. LXXX., S. 344 |

| Download: | XML |

LXXX.

Maschine zum Kämmen, Oeffnen und Reinigen der

Baumwolle für das Spinnen, welche sich John Hetherington, Maschinenfabrikant zu Manchester, am 5. Mai 1853 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1854, S.

335.

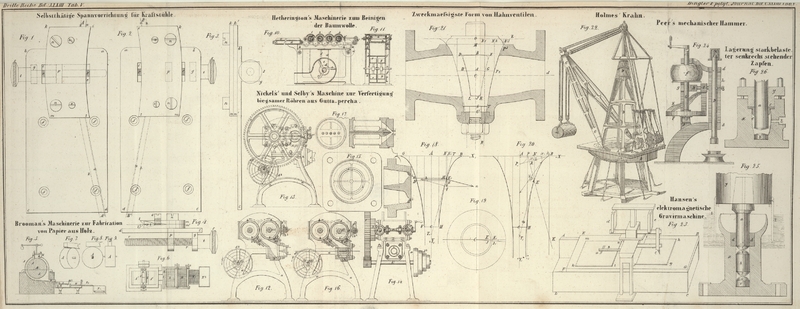

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Hetherington's Maschine zum Kämmen, Oeffnen und Reinigen der

Baumwolle für das Spinnen.

Fig. 10

stellt diese Maschine zum Kämmen, Oeffnen und Reinigen der Baumwollfasern im

Längendurchschnitte, Fig. 11 im

Querdurchschnitte dar. Eine Reihe Stachelwalzen 1, 2, 3, 4 nimmt nach einander das

Material auf. Die Walzen haben eine verschiedene Umlaufsgeschwindigkeit, welche

gegen das Ende der Maschine hin allmählich zunimmt, so daß der Faserstoff, sowie er

von dem einen Zahn auf den andern übergeht, allmählich gestreckt wird.

Dieser Uebergang von einer Fläche zur andern wird auf folgende Weise bewerkstelligt.

Das Gestell a der Maschine enthält an seinem oberen

Theile zwei longitudinale Kammern b, c, wovon die eine

durch einen Canal d mit einem Ventilator e, die andere durch einen zweiten Canal f mit dem Ventilator g in

Verbindung steht. Der Canal d öffnet sich in den

Ventilatorraum e in der Mitte des letzteren, so daß die

Luft aus der Kammer b gesaugt wird. Die Mitte des

Ventilators g steht mit der äußeren Atmosphäre in

Verbindung. Der Ventilator saugt daher Luft ein und treibt sie durch den Canal f in die Kammer c. Demnach

sind zwei Abtheilungen vorhanden, eine, aus welcher die Luft beständig gesaugt, und die andere in

welche sie beständig gedrückt wird; und die zu beschreibende Anordnung hat den

Zweck, geeignete Theile der arbeitenden Zähne abwechselnd mit diesen beiden

Abtheilungen in Verbindung zu setzen, so daß das Material zuerst auf die kämmenden

Instrumente gelegt und nachher von denselben entfernt wird. Die Kammwalzen h sind an ihrer Peripherie durchlöchert und so gelagert,

daß sie sich in Hülsen drehen lassen, welche innerhalb zwei Reihen von Büchsen i, j angebracht sind. Jede der letzteren bildet eine

Kammer für sich; das Ganze steht jedoch durch die Löcher k,

l mit dem longitudinalen Kammern b, c in

Verbindung. Das eine Ende jedes Cylinders h ist mit

einer Scheibe m versehen, an welcher sich des nöthigen

Eingriffes wegen eine Achse n befindet. An diesen

Scheiben sind Oeffnungen o, o angebracht, mit deren

Hülfe eine Communication mit dem Innern der Büchsen i

hergestellt werden kann.

Die andern Enden der Cylinder sind zwar an sich offen, werden jedoch durch die innere

Seite der Büchsenreihen j, welche durch die Oeffnungen

I mit der Kammer c in

Verbindung stehen, theilweise geschlossen, so daß das Innere der Cylinder mit den

Büchsen j durch eine Oeffnung p communicirt. Innerhalb der Cylinder h sind

Scheidewände q angeordnet, welche an ihren inneren

Umfang anschließen und an dem einen Ende durch Spindeln r getragen werden. Letztere sind an Naben geschraubt, welche an den

Büchsen j angebracht sind. Die andern Enden der

Scheidewände sind mit Stiften t versehen, welche lose in

die Naben der Flanschen m hineinragen. In Folge dieser

Anordnung bleiben die Scheidewände während der Rotation der Cylinder in

unveränderter Lage, indem sie die Cylinder beständig in zwei Abtheilungen theilen,

wovon die untere mit der Exhaustionskammer b, die obere

mit der Windkammer c in Verbindung steht. Wenn nun der

Cylinder sich dreht, so ist klar, daß die Oeffnungen p

desselben an der saugenden Seite der Abtheilung ankommen würden, und daß daher diese

Operation in die umgekehrte verwandelt würde. Diesem wird jedoch dadurch vorgebeugt,

daß der untere Theil der Fläche, wie bereits erwähnt, durch die Seiten der Büchsen

j geschlossen wird. Auf ähnliche Weise werden die

Oeffnungen o der Exhaustionskammern, wenn sie bei

erfolgender Drehung über die Abtheilung q gekommen sind,

durch die Seiten der Büchsen i geschlossen, so daß die

obere Abtheilung stets einem gewissen Luftdrucke ausgesetzt ist, während in der

unteren eine Luftverdünnung stattfindet. Die Treibrolle u theilt die Bewegung vermittelst eines Getriebes v einem Zahnrad w und von da dem durch

punktirte Linien angedeuten Rädersystem mit, welches die Cylinder in die oben

erwähnte nach dem Ende der Maschine hin zunehmende Rotation setzt. Das Material

wird auf ein endloses langsam sich bewegendes Tuch x

gelegt; von diesem wird es durch die Walze y abgenommen

und den Zähnen des ersten Cylinders 1 dargeboten. Da aus der unteren Abtheilung des

letzteren die Luft gesaugt wird, so drückt die durch die Löcher des Cylinders

strömende Luft das Material auf die Zähne des Cylinders; dasselbe wird daher nach

der Richtung des Pfeils abwärts geführt, bis es oberhalb der Abtheilung q ankommt. Hier ist es einem von den Kammern c, j aus durch die Löcher des Cylinders getriebenen

Luftstrom ausgesetzt, wodurch es quer über eine feste Schiene z hinweg gegen die Zähne des Cylinders 2 gedrückt wird, welcher, da er

geschwinder als der Cylinder 1 sich dreht, die Fasern kämmt und reinigt.

Auf gleiche Weise geht das Material der Reihe nach von dem Cylinder 2 auf die andern

Cylinder über. In Folge der Luftentleerung der unteren Kammern, werden die Fasern

jedesmal gegen die Stacheln gedrückt, bis sie in den Bereich der oberen oder

blasenden Kammern gelangen, welche sie den Zähnen der folgenden Cylinder zuwehen.

Von dem letzten Cylinder 4 wird das Material durch den Luftstrom nach einem

Walzenpaar a* getrieben, von diesem nach einem andern

Walzenpaar b*, und von dem letztern in eine Kanne

geleitet, um darauf in einer zweiten ähnlichen Maschine etwa noch einmal gekämmt,

oder sonst weiter bearbeitet zu werden.

Tafeln