| Titel: | Beschreibung einer neuen selbsthätigen Spannvorrichtung (Tempel) für Kraftstühle und für die mit einem Regulator versehenen Handwebstühle; von Karl Karmarsch. |

| Fundstelle: | Band 133, Jahrgang 1854, Nr. LXXXI., S. 346 |

| Download: | XML |

LXXXI.

Beschreibung einer neuen selbsthätigen

Spannvorrichtung (Tempel) für Kraftstühle und für die mit einem Regulator versehenen

Handwebstühle; von Karl

Karmarsch.

Aus den Mittheilungen des hannover'schen Gewerbevereins,

1854, H. 2.

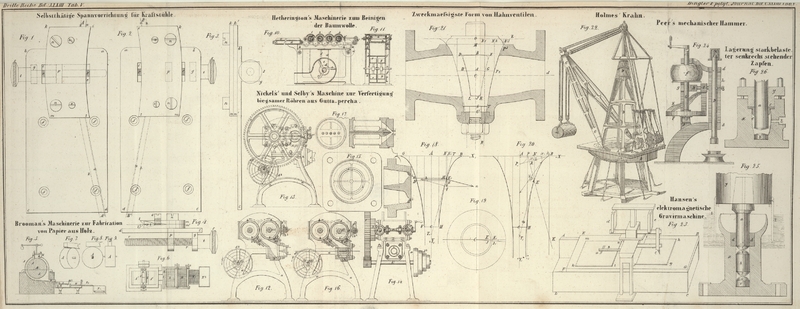

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Selbstthätige Spannvorrichtung für Kraftstühle.

Die durch Elementarkraft getriebenen Webstühle sind gegenwärtig allgemein mit einem

selbsthätigen Spannapparate (selfacting temple) versehen, welcher die Stelle des sonst üblichen

Spannstocks (der Sperr-Ruthe) vertritt und vor diesem den wesentlichen Vorzug

hat, daß kein Fortrücken oder Weitersetzen nöthig ist. Handstühle gestatten die

Anbringung solcher Vorrichtungen nur in dem Falle, wo sie mit einem Regulator

versehen sind, welcher

das Gewebe nach Maaßgabe seiner Entstehung stetig und ohne Zuthun des Arbeiters

aufbäumt. Die neuerlich wohl am meisten angewendete, mit allerlei Modificationen des

Details vorkommende Art des selbstthätigen Spannapparats ist folgende: Zu jeder

Seite des Gewebes vorderhalb der Lade befindet sich eine messingene Scheibe von etwa

1 1/2 Zoll Durchmesser, deren Rand nach Art eines Spornrädchens ringsum mit kurzen

scharfen, in das Sahlband einstechenden Spitzen besetzt ist. Diese zwei in

unwandelbarem Abstande von einander befindlichen Scheiben gestatten das

Fortschreiten des zwischen ihnen liegenden Gewebes, ohne jemals in dessen Anspannung

nachzulassen, weil sie bei ihrer von selbst entstehenden langsamen Umdrehung stets

mit neuen Spitzen zum Eingriff kommen, also die Leiste des Stoffes nicht fahren

lassen. Sie sind jedoch mit dem Fehler behaftet, welcher auch dem alten Spannstocke

der Handweber vorzuwerfen ist: daß sie das Sahlband auf sehr unangenehme Weise

durchstechen und hierdurch öfters wesentlich beschädigen.

In neuester Zeit hat man eine Spannvorrichtung erfunden, welche von der eben

angezeigten gänzlich abweicht, sich durch Einfachheit wie durch sichere Wirkung

auszeichnet, und die Sahlbänder auf das Vollkommenste schont, da sie weder Löcher

hineinsticht, noch dieselben mittelst eines zangenartigen Apparats einklemmt.

In schweizerischen Fabriken wird diese Vorrichtung beim Weben der Musseline und

anderer Baumwollenzeuge mit entschiedenem Vortheile gebraucht. Die Zeichnungen auf

Tafel V sind in wirklicher Größe nach einem Exemplare

angefertigt, welches ich durch Hrn. Regierungsrath v. Steinbeis zu Stuttgart auf kurze Zeit zur Ansicht erhalten hatte.

Fig. 1 zeigt

die obere Ansicht des Apparates, wie er an der linken

Seite des Gewebes angebracht ist; Fig. 2 die obere Ansicht

des an der rechten Seite befindlichen Apparates. Beide

stimmen, die verschiedene Lage einiger Theile abgerechnet, so völlig mit einander

überein, daß dieselbe Beschreibung auf diesen wie auf jenen paßt. Deßhalb schien es

auch genügend, nur von einem (dem in Fig. 2 dargestellten) noch

andere Ansichten beizufügen, nämlich Fig. 3 die Seitenansicht

und Fig. 4 die

von vorn, d.h. vom Brustbaume aus, genommene Endansicht.

Die viereckige Eisenblechplatte a, b, c, d enthält vier

versenkte Löcher f, f, f, f mittelst welcher sie in

horizontaler Lage am Stuhlgestelle (zwischen Brustbaum und Lade, jedoch so nahe an

dieser letztern, als deren Vorwärtsbewegung beim Anschlagen gestattet)

festgeschraubt wird. Man bemerkt an derselben ferner noch die rechteckige Oeffnung

e, e und den von der untern Fläche vorspringenden

eingenieteten Lappen g, worin ein glattes rundes

Loch.

Der zweite Haupttheil besteht aus einem Paar Messingplatten von bogenförmiger

Gestalt, welche einander vollständig decken, so daß man in Fig. 1 und 2 nur die obere i, k, l, m sehen kann, wogegen bei k', m' in Fig. 3 und l' m' in Fig. 4 die untere

ebenfalls sich zeigt. Die concave Seite i, l dieser

Doppelplatte ist der Kante des Gewebes zugewendet. Zwei eiserne Schrauben n, n verbinden die obere und die untere Platte fest mit

einander; zwei kleinere dergleichen, o, o gehen nur

durch Gewindelöcher der obern Platte und stützen sich auf die Innenfläche der

untern, so daß sie die Platten vermöge deren Biegsamkeit und Federkraft ein wenig

von einander entfernen oder wieder einander nähern, je nachdem man o, o in geringem Maaße tiefer einschraubt oder nach oben

zurückzieht. In die Unterplatte k', l', m' ist ein

eiserner Lappen p eingenietet, welcher ein Loch mit

Schraubengewinden enthält; hierzu paßt das Gewinde der eisernen Schraube r, r, welche 24 Gänge auf 1 Zoll Länge zählt und mit

ihrem Kopfe t, s aus dem Ganzen geschmiedet ist. Wenn

die Doppelplatte auf das Blech a, b, c, d gelegt wird,

so tritt ihr Lappen p durch eine Oeffnung e, e, das Loch desselben steht jenem des Lappens g gegenüber, und durch diese beiden Löcher wird die

Schraube r eingeführt, welche mit t den unbeweglichen Lappen g berührt. Hiernach

ist ohne Weiteres ersichtlich, daß man durch Umdrehen der Schraube die Stellung der

messingenen Doppelplatte verändern und genau nach der Breite des Gewebes reguliren

kann.

Zunächst verdient die noch nicht völlig erklärte Beschaffenheit der messingenen

Doppelplatte Aufmerksamkeit, s. Fig. 4. Jede der Platten

l, m und l', m' ist auf

der innern Fläche und in der Nähe des concav gekrümmten Randes i, I so ausgefurcht, daß eine etwas geräumige Höhlung

u, z entsteht, welche durch den schmalen Spalt

zwischen l und l' nach außen

hin sich öffnet. Eben dieser Spalt nun wird vermöge der Adjustirung der Schrauben

o erweitert oder verengert und muß jederzeit der

Dicke des Gewebes so angepaßt seyn, daß letzteres darin weder eingeklemmt wird noch

merklichen Spielraum hat. In der Kante oder Leiste ist ein einzelner dicker Faden

mit geschert, und dieser kommt dicht hinter den Spalt zu liegen, wie man ihn bei u angezeigt findet, während in dem hohlen Raume die

Leiste u, z von dem dicken Faden u bis an den äußersten Rand z bequem Platz

findet. Man wird dieß leichter verstehen, wenn man einen Blick auf Fig. 1 und 2 wirft, wo die einfache

punktirte Linie zz den Rand des Stoffes, die

doppelte uu aber den dicken Kettenfaden bedeutet. Letzterer

empfängt vermöge der Querspannung des Gewebes ein Bestreben, durch den Spalt der

Doppelplatte herauszuschlüpfen, kann aber dieß nicht thun, weil für ihn der Spalt zu

eng ist. Daher hält die gedachte Spannung stets in gleichem Maaße an, und

demungeachtet kann das mittelst des Regulators vom Brustbaume oder Zeugbaume stetig

angezogene Gewebe ohne Hinderniß in seiner Längenrichtung – von A, B nach A', B'

fortschreiten.

Es ergibt sich aus dem Gesagten von selbst, daß die Platte i,

k, I, m oberhalb, dagegen k', l', m' und a, b, c, d unterhalb des Gewebes liegt.

Tafeln