| Titel: | Maschine zum Zermahlen des goldhaltigen Quarzes und zum Amalgamiren desselben, welche sich August Eduard Bellford zu Holborn, Castle-street, einer Mittheilung zufolge, am 29. Decbr. 1852 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 133, Jahrgang 1854, Nr. CII., S. 420 |

| Download: | XML |

CII.

Maschine zum Zermahlen des goldhaltigen Quarzes

und zum Amalgamiren desselben, welche sich August Eduard Bellford zu Holborn,

Castle-street, einer Mittheilung zufolge, am 29. Decbr. 1852 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, April 1854, S.

245.

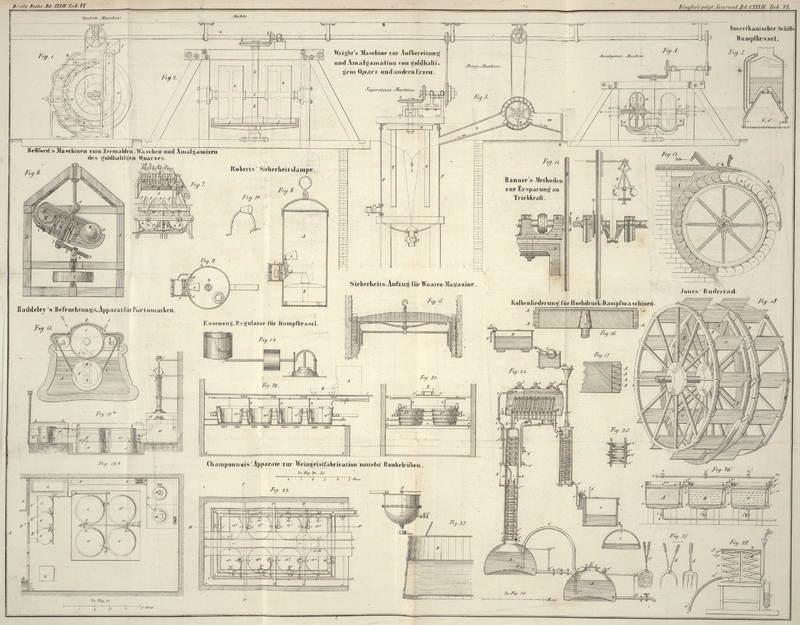

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Bellford's Maschine zum Zermahlen etc. des goldhaltigen

Quarzes.

Fig. 7 stellt

den Apparat in der perspectivischen Ansicht dar. Man bemerkt eine Reihe von

Stampfern, welche oberhalb des Pulverisir- und Amalgamirbeckens angebracht

sind. Die Stampfer haben die gewöhnliche Form und werden auch auf gewöhnliche Weise

in Thätigkeit gesetzt. Ein starkes Gestell ist vorgerichtet. Auf den starken

Seitentheilen a desselben ist die Daumenwelle h gelagert, welche ihre Rotation von der Hauptwelle d erhält. Letztere wird mittelst Kurbel und Lenkstange

c durch Wasser- oder Dampfkraft getrieben.

Das Stirnrad f greift in ein anderes an der Welle h befindliches g, und setzt

dadurch die Daumenwelle in Umdrehung. Letztere enthält eine Reihe Hebedaumen, welche

die Stampfe r 15 Zoll hoch heben. Jeder Stampfer macht

in der Minute 45 Schläge, welche denen eines 600 Pfund schweren Hammers

gleichkommen. m ist der gußeiserne Boden des

Quarztroges; n ein Drahtsieb, durch welches der auf die

Größe kleiner Schrotkugeln verkleinerte Quarz aus dem Stampftrog zunächst in den

Behälter o und von da durch mehrere Rinnen p, p in die Pulverisir- und Amalgamirbecken

gelangt. An der andern Seite der Stampfer befindet sich eine geneigte eiserne

Platte, um das Erz unter die Stampfer zu leiten. Die Stampfer gleiten in Führungen

b, b auf und nieder, und fallen senkrecht auf den

Quarz herab. I, I sind die Hammer der Stampfer, welche

durch die an den anderen Enden befindlichen Hämmer k

vertauscht werden können.

Die Pulverisir- und Amalgamirbehälter q sind in

geneigter Lage angeordnet. Vier dieser in einem Gestell gelagerten Behälter nehmen

den zerstoßenen Quarz auf. Durch die Rinnen p, p fließt

zugleich ein kleiner Wasserstrahl zu. Jeder Behälter ist ein großer runder eiserner

Kessel, welcher unter einem Winkel von ungefähr 45° schief gestellt ist. Die

Umdrehung der Behälter ertheilt jeder Kugel eine Rotation um ihre Achse, welche der

Rotation des Behälters entgegengesetzt ist. Jeder Behälter enthält nämlich eine ungefähr

3000 Pfund schwere gußeiserne Kugel r, welche in dem

unteren geneigten Theile z rollt, worin sich der

gepochte Quarz sammelt. Während nun der Behälter um seine Achse rotirt, bietet er

dem Drucke der rollenden Kugel stets eine neue Oberfläche dar. Das Quecksilber

befindet sich in dem unteren Theil des Behälters und wird durch das Gewicht und die

Bewegung der Kugel mit dem pulverisirten Quarz in stetem Contact erhalten. Es kann

somit das etwa in dem Quarz enthaltene Eisenoxyd keinen Ueberzug bilden, welcher den

Contact zwischen Quecksilber und Gold verhindert; das Oxyd wird abgerieben und geht

mit dem Wasser davon. Die Kugelbewegung ist die beste, um den Quarz in ein

unfühlbares Pulver zu verwandeln, in welchem Zustande er sich zum Waschen oder zur

Amalgamirung am besten eignet. Die leichteren Stoffe werden an dem tiefsten Rande

jedes geneigten Behälters hinweg geschwemmt. Die Behälter sind daher

Pulverisir-, Wasch- und Amalgamirmaschinen zugleich. Zur

Beschleunigung des Amalgamirungsprocesses können die Behälter mittelst Röhren,

welche in der Abbildung nicht angegeben sind, erwärmt werden. Wo Wassermangel ist,

wird das beim Pochen des Quarzes verwendete Wasser auch in die Behälter geleitet.

Die Rinne t führt das abfließende Wasser mit den

Unreinigkeiten hinweg. An die untere Seite jedes Behälters sind Zähne y gegossen, in welche ein Getriebe x greift, und so erhält der Behälter die rotirende

Bewegung um seine Achse. An der Achse der Getriebe x

befindet sich noch ein mittleres Getriebe w, welches von

dem großen Rade v in Bewegung gesetzt wird; letzteres

treibt somit sämmtliche Behälter.

Tafeln