| Titel: | Maschine zum Zermahlen, Waschen und Amalgamiren des goldhaltigen Quarzes, welche sich A. E. Bellford, einer Mittheilung zufolge, am 17. Juni 1853 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 133, Jahrgang 1854, Nr. CIII., S. 422 |

| Download: | XML |

CIII.

Maschine zum Zermahlen, Waschen und Amalgamiren

des goldhaltigen Quarzes, welche sich A. E. Bellford, einer Mittheilung zufolge, am 17. Juni 1853 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, April 1854, S.

247.

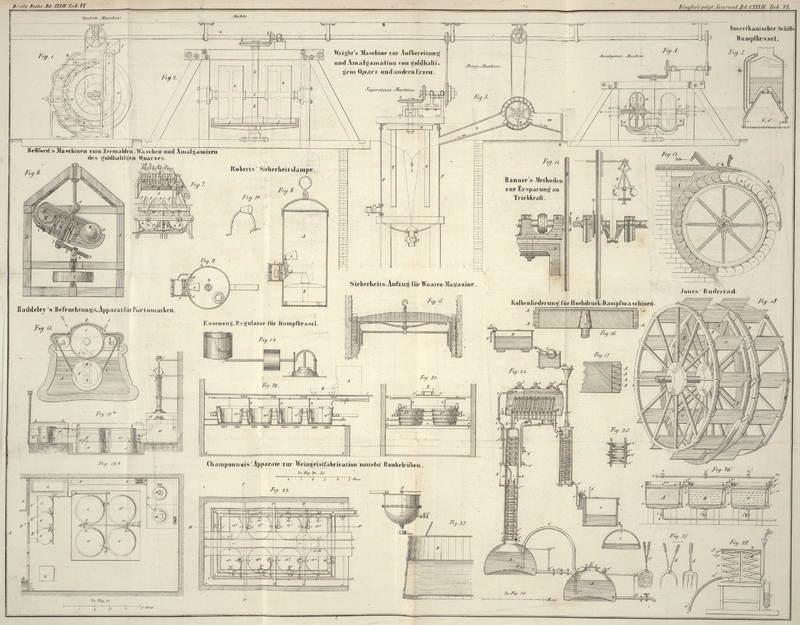

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Bellford's Maschine zum Zermahlen, Waschen etc. des goldhaltigen

Quarzes.

Der erste Theil dieser Erfindung besteht in der Anwendung einer Kugel zum Pulvern des

Quarzes oder Erzes. Die Kugel befindet sich in einem kreisrunden Behälter, dessen Achse eine derartige

Bewegung hat, daß sie einen Kegel rings um eine imaginäre feste Achse beschreibt,

ohne jedoch den Behälter in Rotation zu versetzen. Der Behälter hat eine solche

Form, daß sich die Kugel beinahe ganz an seine Seiten anschließt. Da die erwähnte

imaginäre Achse vertikal steht, so muß der Boden des Behälters sich stets in

gleicher Neigung befinden, und da die Lage des Behälters sich beständig ändert, so

werden sämmtliche Punkte irgend eines von ihrer Achse beschriebenen Kreises der

Reihe nach die untersten Punkte dieses Kreises, indem sich jeder Punkt so bewegt,

als befände er sich in einer kreisrunden geneigten Ebene. Die Kugel sinkt vermöge

ihrer Schwere stets in die tiefste Stelle des Behälters herab. Da jedoch jeder Punkt

in dem Kreise des Behälters, worin die Kugel liegt, zu steigen beginnt, sobald er an

der Kugel vorübergegangen ist, so äußert er das Bestreben, die Kugel mitzunehmen,

weßhalb die letztere bei ihrem Bestreben, die tiefste Stelle des Behälters zu

behaupten, in Rotation gesetzt wird. Die rollende Bewegung der Kugel aber ist es,

welche das in dem Behälter befindliche Material zermalmt und zermahlt. Die

eigenthümliche Bewegung des Behälters führt den Quarz oder das Erz beständig der

wirksamen Stelle der Kugel entgegen und erhält die ganze Masse in fortwährender

Bewegung.

Die Erfindung besteht ferner in der Verbindung eines äußeren Behälters mit dem

erwähnten Zermahlungsbehälter, welcher sich mit dem letzteren bewegt. Dieser äußere

Behälter ist durch eine Oeffnung, welche durch ein Sieb geschützt ist, mit dem

andern Behälter verbunden, und enthält Quecksilber zum Amalgamiren des Goldes. Ein

constanter Wasserstrahl fließt in den Zermahlungsbehälter und wäscht, durch die

Wirkung der Kugel unterstützt, alle zermalmten Theile über das Sieb, durch welches

die feineren Theilchen in die äußere Pfanne herabsinken, wo das Gold mit dem

Quecksilber amalgamirt wird, während Quarz und andere fremde Körper durch das Wasser

weggewaschen werden. Die Erfindung betrifft endlich noch eine Vorrichtung um der

allzugroßen Centrifugalkraft, welche die Kugel durch die Rotation erhält,

vorzubeugen.

Fig. 6 stellt

die besprochene Maschine im Verticaldurchschnitt dar. A

ist das Maschinengestell, B die verticale Treibwelle,

welche mittelst eines um die Rolle C geschlagenen

Riemens durch irgend eine Triebkraft in Rotation gesetzt wird. E ist der gußeiserne runde Amalgamirbehälter, welcher

zur Aufnahme der Achse F mit einer Art Nabe a versehen ist. G ist der

Zermahlungsbehälter, welcher eine Rinne von kreisförmigem Querschnitt bildet, worin

die Kugel rollt. Der in die Höhe stehende Theil H

des Behälters ruht auf

einer Anzahl von Trägern b, b, welche von dem Boden des

Behälters E hervorragen, und ist mit einer Nabe c versehen, welche genau an die Achse anschließt und auf

der Nabe a liegt. Beide Behälter sind an einander und an

die Achse befestigt. Der in die Höhe stehende Theil H

des Behälters G ist offen, indem die Nabe nur durch

radiale Arme mit dem Trog verbunden ist, und die Oeffnung ist mit einem Sieb L bedeckt.

Das obere Ende der Achse F ist mittelst eines Oehres e in einen Hafen d

eingehängt, und ist an dieser Stelle nach allen Richtungen frei beweglich. Das

untere Ende der Achse ist durch eine Kurbel mit der Wolle B verbunden. Diese Kurbel besteht aus einer Stange, welche rechtwinkelig

zum Zapfen f in einem Loche des Blockes D frei verschiebbar ist. Zwischen dem Block D und einer Schulter in der Nähe desjenigen Endes der

Stange I, mit welchem die Achse F verbunden ist, befindet sich eine Feder g,

und eine andere Feder h ist zwischen diesem Block und

einer Schulter an dem entgegengesetzten Ende der Stange, angebracht. Beide Federn

wirken von dem Block aus schiebend.

Die Kugel K kann aus massivem Gußeisen bestehen, oder des

bequemeren Transportes wegen hohl gegossen seyn; die Höhlung kann dann mit schweren

Stoffen ausgefüllt werden.

Die Wirkungsweise der Maschine ist folgende: Der Goldquarz kommt, in kleine Stücke

zerschlagen, in geeigneter Quantität in den Behälter G,

und wird daselbst der Einwirkung der Kugel K ausgesetzt.

Letztere paßt dergestalt an den Kanal M, daß unter und

an den Seiten der Kugel der nöthige Raum zum Zerreiben und Zermahlen bleibt. Der in

den Trog G fließende Wasserstrahl schwemmt alle fein

pulverisirten Theilchen durch das Sieb L in den Behälter

E, worin Quecksilber enthalten ist. In Folge der dem

letzteren mitgetheilten eigenthümlichen Bewegung kommt jedes Goldtheilchen mit dem

Quecksilber in Berührung, und wird mit demselben amalgamirt, während der Quarz durch

das beständige Ueberfließen an der untern Kante des Behälters E hinweggewaschen wird. Das Amalgam wird durch eine Klappe oder Thür I aus dem Behälter entfernt. Der Centrifugalkraft der

Kugel, welche die unterste Seite des Behälters von dem Mittelpunkte zu entfernen

strebt, wirkt in gewissem Grade, wenn auch nicht vollkommen, die eigene Schwere der

Kugel entgegen, welche die Kurbel zu verlängern strebt, während die Centrifugalkraft

das Bestreben äußert sie zu verkürzen. Die Verkürzung der Kurbel reducirt die Größe

der Bewegung des Behälters, vermindert seine Neigung und wirkt somit der

Centrifugalkraft entgegen. Die Federn g und h gestatten die Verlängerung und Verkürzung der Kurbel, erhalten sie

in der geeigneten Länge und dienen zugleich dazu, die Stöße der Maschine beim

Anhalten und Anlassen aufzufangen.

Tafeln