| Titel: | Eiserne Räder für Eisenbahn- und gewöhnliche Wagen; von Hrn. E. A. Cavé, Maschinenbauer zu Paris. |

| Fundstelle: | Band 135, Jahrgang 1855, Nr. VII., S. 21 |

| Download: | XML |

VII.

Eiserne Räder für Eisenbahn- und

gewöhnliche Wagen; von Hrn. E. A. Cavé, Maschinenbauer

zu Paris.

Aus Armengaud's Génie industriel, October 1854, S. 169.

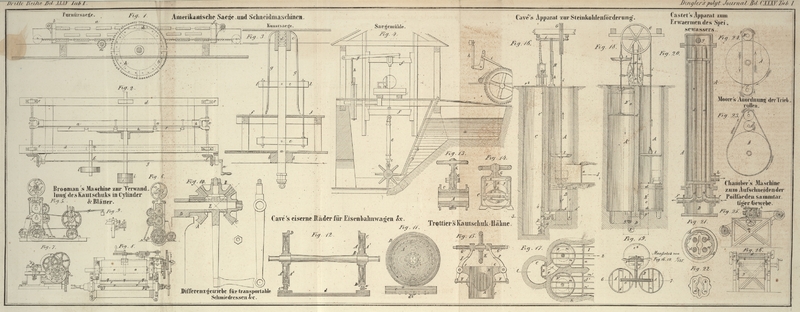

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Cavé's eiserne Räder für Eisenbahn- und gewöhnliche

Wagen.

Hr. Cavé hat eine Construction eiserner Räder

erfunden, wodurch deren Fabrication sehr erleichtert wird, während man eine große

Festigkeit und Dauerhaftigkeit derselben erlangt. Er ließ sich dieses System am 11.

Mai 1854 in Frankreich patentiren. Es besteht im Wesentlichen im gänzlichen

Weglassen der Speichen und in der Anwendung von Eisenblech zur Verbindung der Nabe

mit dem Kranz.

Diese Scheibenräder haben den Vortheil, daß sie massiv und weit fester sind als die

Speichenräder, daß sie keine Zwischenräume haben, wie es bei den letztern der Fall

ist, und folglich keine Luftströmungen bilden, welche häufig vielen Staub

veranlassen, der den Reisenden unbequem wird, und überdieß einen mehr oder weniger

bedeutenden Widerstand verursachen.

Die Fabrication von Rädern nach Cavé's System

erfordert weit weniger Arbeitslöhne, als alle bis jetzt gebräuchlichen Räder bei

gleicher Größe, sey es nun daß sie auf Eisenbahnen oder bei gewöhnlichen Wagen auf

Landstraßen benutzt werden. Die Verhältnisse der verschiedenen Theile dieser Räder

sind der Art, daß ihr Gewicht nicht erhöhet wird, sondern daß es in gewissen Fällen

im Vergleich mit dem der ältern Räder noch vermindert werden kann.

Die Abbildungen stellen zwei verschiedene Einrichtungen von Scheibenrädern dar, Fig. 11 von

der Seite und Fig.

12 im senkrechten Durchschnitte durch die Achse, welche die jetzt

gebräuchlichen Räder ersehen sollen, die bekanntlich Speichen von Flacheisen haben,

welche in die Nabe eingegossen und an dem innern Kranz festgenietet sind.

Man wirft letztern Rädern mehrere Nachtheile vor, hauptsächlich daß sie kostbar sind,

daß sie nicht immer die nöthige Festigkeit und Dauer darbieten, daß sie an manchen

Stellen leicht die Form verlieren, zumal in den Speichen, welche in den gußeisernen

Naben Spielraum bekommen, und daß sie daher nach wenigen Jahren unbrauchbar

werden.

Bei dem neuen System sind diese Nachtheile gänzlich vermieden. Es besteht darin, zwei

Blechtafeln A und A', von

gleichen Dimensionen, nach einem in der Mitte gelochten Kreise auszuschneiden, sie

zu biegen, damit sie die aus der Zeichnung ersichtliche etwas convexe Form erhalten,

und sie darauf einerseits an die gußeiserne Nabe B (die

aber auch aus Schmiedeeisen oder jedem andern Metall bestehen kann) und andererseits

an die innere Peripherie des Kranzes C anzunieten,

welcher letztere aus ausgeschweißtem und ausgewalztem Eisen besteht.

Diese Verbindung kann offenbar sehr leicht bewirkt werden. An dem rechten Rade des

Durchschnitts Fig.

12 ist an der Nabe ein, wie diese, kreisrunder Rand angegossen, an den zu

beiden Seiten die beiden blechernen Scheiben angenietet werden. Der innere Radreif

hat ebenfalls einen solchen Rand, an welchen die andere äußere Peripherie der beiden

Scheiben genietet wird. Sowohl diese Scheiben als auch die Ränder der Nabe und des

Kranzes werden vorher mit der erforderlichen Anzahl einander entsprechender

Nietlöcher versehen. Auf den innern Reif oder Kranz wird, wie gewöhnlich, der

eiserne Spurkranz D aufgedrückt, und durch Niete,

Schrauben oder Bolzen darauf befestigt.

Es ist augenscheinlich, daß ein solches System, indem man die Verhältnisse, die

Durchmesser und die Blechstärken der verschiedenen Theile verändert, mit demselben

Vortheil auch bei den Tender- und Locomotiv-, sowie bei den

Waggons- oder Postkutschenrädern angewendet werden kann.

Hr. Cavé schlägt auch vor, derartige Räder bei

gewöhnlichen Kutschen anzuwenden. Da bei solchen Rädern die Nabe sich um den

Achsschenkel dreht, statt mit demselben verbunden zu seyn, so muß man im Innern der

gußeisernen Nabe eine Büchse, ebenfalls von Gußeisen oder von Bronze, anbringen, die

man, wenn sie abgenutzt ist, leicht auswechseln kann. Man kann daher sehr zweckmäßig

die sogenannten Patentbüchsen dabei anwenden.

Um den innern Kranz oder die Felge wird, wie bei gewöhnlichen hölzernen Rädern, ein

eiserner Reif gelegt, den man auswechselt, wenn er abgenutzt ist.

Unter gewissen Umständen kann man bei Eisenbahnrädern auch den innern Kranz C weglassen und die blechernen Scheiben unmittelbar mit

dem Spurkranz vereinigen, wie es auf dem linken Rade der Fig. 12 dargestellt

ist.

Die beiden blechernen Scheiben A² und A³ werden alsdann an der Peripherie rechtwinklich

umgebogen, um sie auf der innern Seite des Kranzes D

festzunieten.

Bei dieser Einrichtung wird die Fabrication der Räder noch vereinfacht und sie werden

dadurch leichter. Wenn der Kranz abgenutzt ist, so kann er abgenommen und durch

einen andern ersetzt werden.

Gewalzte eiserne Schienen auf gußeisernen Längsschwellen.

– Hr. Cavé hat auch die Form, die

Befestigung und Anwendung der Eisenbahnschienen verbessert.

Seine Schienen sind an ihrem obern Theil a massiv und

haben unten eine Rippe, welche in die gußeiserne Längsschwelle c tritt, die längs der ganzen Bahn liegt. Die

Befestigung wird durch Bolzen und Schließkeile bewirkt, sowohl bei ihrer Verbindung

mit den gußeisernen Schwellen c, als auch bei

Vereinigung dieser letztern mit den gewalzten Querschwellen oder Traversen d, welche die Form eines T

haben und die Längsschwellen auseinander halten. Bei der Anwendung dieser Schienen

sind gar keine hölzernen Schwellen erforderlich.

Die Vortheile dieser Einrichtung sind bedeutend, nämlich:

1) Ersparung an Eisen, weil die eigentliche Schiene weit leichter ist, als die

gewöhnlichen es sind, und weil außerdem nur die Traversen d aus Walzeisen bestehen. Diese Schienen nutzen sich nicht schneller ab

als die doppelten, und nur sie sind zu ersetzen. Da sie nun verhältnißmäßig leichter

sind, so veranlassen sie eine andauernde Ersparung.

2) Die gußeisernen Schwellen verändern sich nicht, sondern haben eine unbeschränkte

Dauer; sie können ohne große Vorarbeiten gelegt werden, erhalten die Bahnlinie genau

horizontal und verhindern das Austreten der Wagen aus dem Geleise.

3) Die gewalzten Querschwellen haben auch eine unbeschränkte Dauer, und ersetzen

selbst in Beziehung auf den Preis die hölzernen Querschwellen, welche überdieß

leicht faulen. Endlich da man nur eines einzigen Modelles zum Guß der Schwellen

bedarf, so kann man Curven von jedem Halbmesser leicht und sehr genau

herstellen.

Tafeln