| Titel: | Napier's und Rankine's patentirte Luftexpansionsmaschine. |

| Fundstelle: | Band 135, Jahrgang 1855, Nr. LIII., S. 241 |

| Download: | XML |

LIII.

Napier's und Rankine's patentirte

Luftexpansionsmaschine.

Aus dem Mechanics'

Magazine, 1854, Nr. 1628.

Mit Abbildungen auf Tab.

IV.

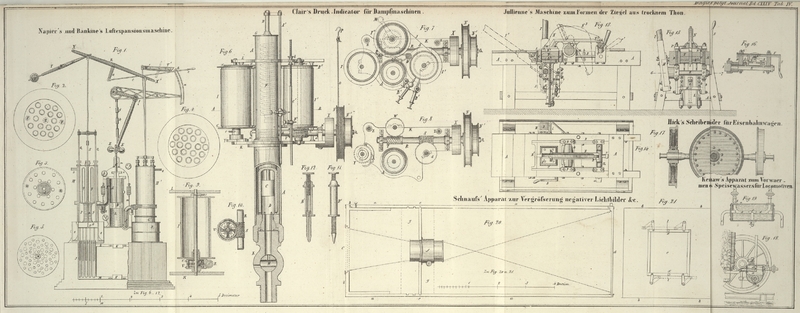

Napier's Luftexpansionsmaschine.

Fig. 1 stellt

die wesentlichen Theile dieser Maschine zum Theil im senkrechten Durchschnitte, zum

Theil im Aufrisse dar. Die Figuren 2, 3, 4 und 5 sind Grundrisse

besonderer Theile nach einem größeren Maaßstabe.

A, Fig. 1, ist ein Cylinder

mit einem Kolben B, dessen Stange C durch eine Stopfbüchse läuft und durch eine Schubstange mit einer Kurbel

verbunden ist und dadurch die Schwungradwelle D in

Rotation setzt. E, E sind die Leitrollen für das

Querhaupt der Kolbenstange. F ist ein Canal, welcher das

obere Ende des Cylinders mit einem starken luftdichten Recipienten G in Verbindung setzt, dessen mittlerer Theil

cylindrisch ist. Der obere Theil dieses Recipienten besteht aus einer Anzahl

messingener Röhren I, welche mit ihrem unteren offenen

Ende an eine Platte gut befestigt sind. Diese Röhren sind von Wasser umgeben,

welches in einem Behälter H circulirt; ihre Anordnung

ist aus dem vergrößerten Grundriß Fig. 2 zu entnehmen. Drei

dieser Röhren sind mit Stopfbüchsen versehen, durch welche die nachher zu

beschreibenden Stangen laufen. Die übrigen sind oben geschlossen und dienen zur

Abkühlung der Luft. Der untere Theil des Recipienten besteht aus einer Anzahl

messingener Röhren, welche unten geschlossen und mit ihrem oberen offenen Ende an

eine Platte befestigt sind; ihre Anordnung ist aus dem in größerem Maaßstabe

ausgeführten Grundrisse Fig. 3 ersichtlich. Sie

haben die Bestimmung, der Luft die Wärme mitzutheilen, welche sie von dem Feuer

empfangen, das sie in dem Raume J umspielt. Die Platte,

in welche die unteren Röhren befestigt sind, ist durch einen Schild aus feuerfestem

Thon gegen die Einwirkung der Flamme geschützt. K ist

ein Canal, welcher die Flamme von einem Ofen herbeileitet. L ist ein Seitencanal, welcher in die Kammer J

führt. Ein anderer aus dieser Kammer in den Hauptcanal N

führender Seitencanal M leitet die Verbrennungsproducte

in den Schornstein. P ist ein leichter, aber dennoch

starker Metallkolben, welcher in mehrere Abtheilungen getheilt ist; einige der

letzteren sind luftdicht und mit Ziegelmehl, feuerfestem Thon oder einem andern

schlechten Wärmeleiter gefüllt. Eine oder mehrere Abtheilungen p jedoch erstrecken sich durch den Kolben, so daß sie

für die Luft einen Durchgang bilden; sie sind mit einer Schichte von Drahtgeweben

oder dünnen durchlöcherten Metallplatten gefüllt, welche vermöge ihrer bedeutenden

Oberfläche der hindurchstreichenden Luft die Wärme rasch mittheilen oder

entziehen.

Der Kolben schließt genau, jedoch mit möglichst geringer Reibung an die Seiten des

Recipienten G. Er hängt an einer oder mehreren Stangen

Q, Q von einem Balancier R herab. Die Stangen laufen durch Stopfbüchsen der Röhren I und sind an eine von dem Balancier herabhängende

Querstange befestigt. Letztere gestattet einer dritten Stange zu einem nachher zu

erläuternden Zweck den Durchgang. Diese Stange ist zum Theil in der ersteren

verborgen und bewegt sich in einer andern von den Röhren I. An die obere Seite des Kolbens P sind die

cylindrischen stangenförmigen Metallkolben q befestigt,

welche, mit ihm sich bewegend, lose in die Röhren passen, so daß für den Durchgang

der Luft ein ungefähr 1/8 Zoll breiter Raum rings um jede Röhre bleibt. Die von dem

Balancier T herabhängende Röhre S läuft durch eine Stopfbüchse an dem oberen Ende einer der Röhren I, ferner ohne Reibung durch die Mitte des Kolbens P und ist an das Heizsieb U

befestigt.

Dieses Heizsieb besteht aus einer kreisrunden eisernen oder messingenen

durchlöcherten Scheibe, welche sich an den cylindrischen Theil des Recipienten ohne

Reibung anschließt, ferner aus einem System stangenförmiger Metallkolben, welche

sich mit dieser Scheibe, woran sie befestigt sind, bewegen, und die Röhren, in

welche sie tauchen, so weit ausfüllen, daß rings herum ein Raum von nur 1/8 Zoll

übrig ist. Fig.

5 stellt dieses Sieb im Grundrisse dar. Die Löcher der Scheibe sind durch

kleine ausgezogene Kreise, die Kolben durch punktirte Kreise, die Stange S, woran das Heizsieb hängt, ist durch einen dunklen

Punkt in der Mitte angedeutet. Das Sieb hat den Zweck, die Uebertragung der Wärme

von der Flamme in der Kammer J auf die in dem unteren

Theile des Recipienten befindliche Luft zu reguliren, so daß sie während der

Expansion dieser Luft vollständig oder beinahe vollständig stattfindet. Der

Balancier T, von welchem das Sieb an der Stange S herabhängt, dreht sich um eine Achse und V

ist ein Gegengewicht, um das Gewicht des Siebes ganz oder zum Theil zu äquilibriren.

Bei stationären Maschinen kann man dem Sieb ein Uebergewicht geben, welches

hinreichend ist, dasselbe von der höchsten Stelle seines Hubes mit Schnelligkeit,

jedoch nicht mit Heftigkeit nach dem Boden des Recipienten hinabzutreiben. Bei

Schiffsmaschinen und Locomotiven müßte dagegen das Gleichgewicht genau hergestellt

und das Niedergehen des Heizsiebes mittelst einer Feder oder irgend einer geeigneten

mechanischen Vorrichtung bewerkstelligt werden. W ist

ein Fanghebel, der sich am Balancier T um einen Zapfen

dreht, gegen einen Stift sich lehnt und durch eine Feder x an seine Stelle gehalten wird. Die an dem Ende des Balanciers R befindliche Rolle X drückt

auf diesen Fanghebel, hebt den Balancier T und das Sieb

U während des letzteren Theils des aufwärtsgehenden

Kolbenhubes. Wenn der Kolben an dem höchsten Punkt seines Hubes ankommt, so gleitet

der Fanghebel von der Rolle ab, und das Heizsieb sinkt nieder. Während des abwärts

erfolgenden Zuges stößt die Rolle den Fanghebel in eine Lage herab, welche der durch

Punktirungen W¹ angedeuteten ähnlich ist, und

geht an ihm vorüber, worauf der Fanghebel in seine ursprüngliche Lage zurückspringt.

Auf der linken Seite von Fig. 1 ist der Fanghebel

eben von der Rolle ausgelöst worden und das Heizsieb ist daher im Fallen begriffen;

auf der rechten Seite befindet sich das Sieb in seiner tiefsten Lage. Y ist ein Excentricum zum Betrieb der Kolben und des

Heizsiebes. Dasselbe setzt vermittelst der Stange Z ein

um einen Zapfen a drehbares Gelenk in oscillirende

Bewegung. In diesem Gelenk befindet sich ein Schieber b,

der mit einem Federhaken versehen ist, um ihn in verschiedenen Einschnitten des

Gelenkes befestigen zu können. Dieser Schieber steht durch eine Stange c mit dem Ende des Hebels d

in Verbindung, welcher entweder einen Theil des Balanciers R bildet oder mit ihm an der nämlichen Achse befestigt ist. Auf diese

Weise setzt das Excentricum diesen Balancier in hin- und hergehende Bewegung.

Die Handhabe e dient zur Verschiebung des Schiebers b in verschiedene Lagen am Gelenke. Befindet er sich in

der bezeichneten Lage, so rotirt die Welle D in der

durch den Pfeil angedeuteten Richtung, nimmt er dagegen die Mitte des Gelenkes ein,

so steht die Maschine still; befindet er sich an dem entgegengesetzten Ende, so ist

die Bewegung rückgängig; bei den Zwischenlagen findet eine Mäßigung der

Geschwindigkeit statt. Die ökonomischste Methode indessen, mit ermäßigter

Geschwindigkeit zu arbeiten, besteht darin, die Klappen, womit die Feuercanäle

versehen sind, zu schließen und auf diese Weise die Verbrennung im Ofen zu mäßigen.

Der Canal f führt von dem unteren Ende des Cylinders in den

Recipienten G¹, welcher mit seinen Röhren,

Kolben, Heizsieb u.s.w. dem oben beschriebenen vollkommen gleich ist.

Eine an den Excentricumring befestigte Stange g dient zum

Betrieb einer Druckpumpe h, welche in ein hinter dem

Cylinder befindliches Magazin i Luft drückt, sowohl um

den nöthigen Druck zu erzielen, als auch um den Luftverlust durch die Fugen zu

ersetzen. Diese Druckpumpe, welche gleichfalls hinter dem Cylinder liegt, ist durch

Punktirung angedeutet. k ist eine Justirschraube,

mittelst deren die Stange g sich verlängern oder

verkürzen läßt, so daß die Zuführung comprimirter Luft vermehrt oder vermindert oder

auch ganz eingestellt werden kann. l, l sind Röhren,

welche von dem Magazin nach den Canälen führen, die mit den beiden Cylinderenden

communiciren und mit aufwärts sich öffnenden Ventilen versehen sind, damit, wenn

etwa der Druck in der einen oder der andern Cylinder-Abtheilung unter

denjenigen im Magazin sinken sollte, die Luft in die desselben bedürfende Abtheilung

des Cylinders einströmt. m, m, m sind Sicherheitsventile

für die beiden Cylinderenden und für das Magazin.

Eine andere durch das Excentricum getriebene, hier nicht sichtbare Druckpumpe

befindet sich hinter dem Magazin. Ihre Function besteht darin, einen Strom kalten

Wassers den Behältern H, H¹ zuzuführen; o, o sind die

Abflußrohren. Mit den beiden Enden der Cylinder und mit dem Luftmagazin sind die

Manometer r, r, r verbunden, welche Pressungen bis zu

200 Pfd. per Quadratzoll anzeigen können. s, s ist der Mantel für den unteren Theil des

Recipienten G; derselbe ist mit Ziegelmehl, Asche oder

einem sonstigen schlechten Wärmeleiter gefüllt.

Wir kommen nun an die Beschreibung der Art und Weise, wie die Maschine in Betrieb

gesetzt wird.

Wenn die Maschine in Ruhe ist, so sind die Pressungen auf die obere und untere Seite

des Kolbens gleich; letzterer stellt sich alsdann von selbst in die Mitte des

Cylinders, in welcher Lage er in Fig. 1 dargestellt ist.

Während sich der Schieber b in der Mitte des Gelenkes

a befindet, sind sämmtliche Balanciers R, T und T¹

horizontal, die Kolben befinden sich in der Mitte ihrer Recipienten und das Heizsieb

am Boden. Nachdem das Feuer angezündet worden ist, heizt die in der Kammer J circulirende Flamme das untere System der Röhren, die

Stangen des Heizsiebes und die zwischen denselben befindliche Luftschicht. Anfangs

häuft sich der größere Theil der Wärme in diesen Körpern an, nur ein kleiner Theil

derselben erreicht die Luft oberhalb der Heizsiebe. Da nun die Wirkung in jedem

Recipienten die gleiche ist, so erfährt der Kolben immer noch auf beiden Seiten die

gleiche Pressung und bleibt somit in Ruhe.

Angenommen, die Kurbel befinde sich in der Fig. 1 angegebenen

Stellung und die Maschine solle nach der Richtung des Pfeils in Bewegung gesetzt

werden, so muß der Maschinist den Federhaken des Schiebers b lösen und ihn mittelst der Handhabe e nach

dem oberen Ende des Gelenkes hin bewegen. Diese Bewegung bringt den Balancier R in die dargestellte Lage, und drückt den Kolben des

Recipienten G¹ hinab; zugleich strömt die Luft

durch die Oeffnung dieses Kolbens in den oberen Raum des Recipienten und in die

Röhren des Behälters H¹, wodurch die durch die

Flamme dargebotene Wärme absorbirt wird. Zugleich hebt sich der Kolben P bis an den oberen Theil des Recipienten G, treibt die Luft aus den oberen Röhren und dem oberen

Theil des Recipienten durch den Canal P hinab. Der

Heizschild U wird gleichfalls gehoben und

niedergelassen, was zur Folge hat, daß die in dem unteren Theile des Recipienten

enthaltene Luft rasch über die Oberfläche der heißen Stangen und durch die unteren

heißen Röhren hinstreicht und eine gewisse Quantität Wärme aufnimmt. Die sich

expandirende heiße Luft theilt ihren Druck vermittelst des Canales F dem Kolben B mit, und die

Maschine beginnt sofort ihre Bewegung.

Während des Ganges der Maschine ist die Reihenfolge der Wechsel, welchen die Luft des

Recipienten G unterliegt, folgende. Gegen das Ende des

abwärts gehenden und am Anfang des aufwärtsgehenden Kolbenhubes befindet sich das

Heizsieb am Boden des Recipienten. Beim Niedergang des Kolbens P strömt die Luft durch den Canal p und theilt eine bedeutende Quantität ihrer freien Wärme den in diesem

Canal befindlichen Drähten oder Metallstreifen mit. Der Rest des Wärmeüberschusses

der Luft über die Wärme des in dem Behälter O¹

befindlichen Wassers wird durch die Oberfläche der oberen Röhren und der Stangen q absorbirt. Der aufwärtsgehende Kolben comprimirt diese

Luft, und diese Compression erzeugt Wärme, welche gleichfalls durch diese Stangen

und Röhren absorbirt wird. Würde diese Wärme der Luft nicht entzogen, so würde die

Spannung der letzteren zunehmen und der Bewegung des Kolbens einen Widerstand

entgegensetzen. Gegen Ende des Aufganges und beim Beginn des Niederganges des

Kolbens P strömt die Luft durch den Canal p hinab und nimmt den größeren Theil der Wärme, welche

sie vorher abgegeben, von den Drähten und sonstigen Wärmeleitern wieder auf. Während

der ersten Hälfte des Niederganges wird das Heizsieb t

auf und nieder bewegt, und die Luft nimmt dadurch, daß sie über dessen Stangen und

durch die unteren heißen Röhren hinstreicht, den Rest der freien Wärme auf, welche

zu ihrer Temperaturerhöhung und eben so die latente Wärme, welche zu ihrer Expansion

nöthig ist. Dadurch ist der Cyclus der Operationen in dem mit dem oberen Cylinderende

verbundenen Recipienten geschlossen. Die gleichen Operationen wiederholen sich in

dem andern Recipienten, wenn man sich nur den aufwärtsgehenden statt des

abwartsgerichteten Hubes denkt.

Tafeln