| Titel: | Wärmapparate für Bäder, von Hrn. Rioux zu Vesoul. |

| Fundstelle: | Band 135, Jahrgang 1855, Nr. LXXI., S. 334 |

| Download: | XML |

LXXI.

Wärmapparate für Bäder, von Hrn. Rioux zu Vesoul.

Aus Armengaud's Génie industriel Decbr. 1854, S. 331.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

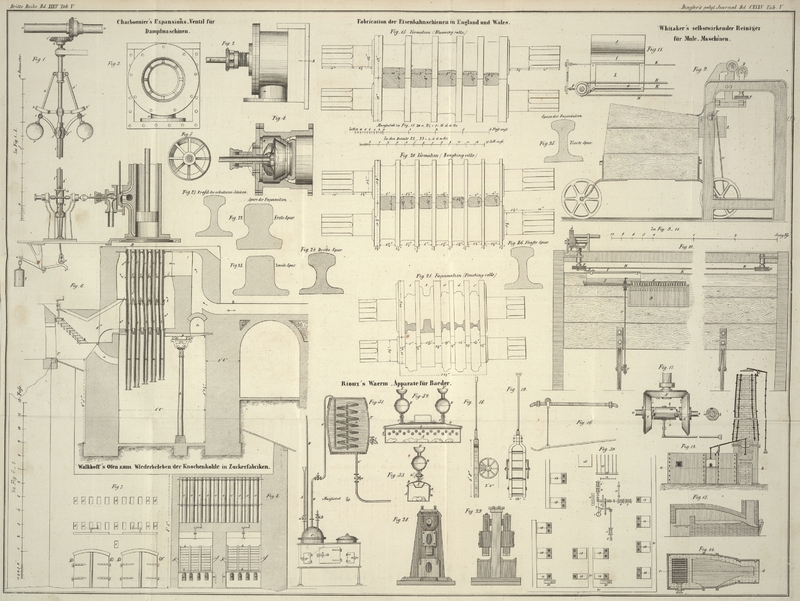

Rioux Wärmapparate für Bäder.

Dampfwärmapparat, auf einem Küchenofen für Hausbäder.

– Dieser Apparat ist im senkrechten Durchschnitt und im Aufriß in Fig. 31

dargestellt.

Er besteht aus einem kupfernen Kessel C von 10 bis 12

Liter Inhalt, welcher von dem allgemeinen Küchenofen aus gefeuert wird. Zu dem Ende

läuft er in einen schief abgeschnittenen Cylinder aus, so daß er die möglich größte

Heizoberfläche darbietet.

Dieser Kessel ist mit einer Röhre O mit Hahn o versehen, und jene geht in eine über dem Ofen

angebrachte Tonne T, welche mit etwa 100 Litern kalten

Wassers gefüllt ist, das erwärmt werden soll. Die Röhre O geht zuerst fast bis auf den Boden des Fasses herab, steigt alsdann mit

Schlangenwindungen O aufwärts und steigt endlich wieder

bis zum Boden herab, wo sich der Dampf alsdann in das Wasser verbreitet.

Die Tonne T ist dicht verschlossen. Sie ist mit einem

Hahn t versehen, um warmes Wasser für die Küche ablassen

zu können, während eine Röhre U mit Hahn u das warme Wasser zur Douche oder zum Wannenbade

führt.

Der Kessel C ist außerdem mit einer Röhre A mit Trichter und Hahn a

versehen, mittelst welcher man den Kessel mit Wasser füllen kann. Dann hat er auch

eine lange senkrechte Röhre mit Pfeife B, welche

anzeigt, wenn der Wasserstand unter ihr unteres Ende herabgesunken ist, d.h. bis zur

Heizoberfläche des Kessels.

Endlich hat er eine Röhre D, welche die Dampfdouchen

richtet wohin man will.

Bei diesem Apparat sind zwei Stunden erforderlich, um das Wasser in der Tonne zu

erwärmen, welches nie über 80° C. (64° R.) erreicht.

Apparat für locale Dampfbäder. – Dieser, in Fig. 32 und

33 im

Längen- und Querdurchschnitt dargestellte Apparat besteht aus einem Kasten

A von Weißblech, der mit einem Deckel D versehen ist; auf letzterem sind zwei Röhren C befestigt, und an dieselben zwei Kugeln B angelöthet, die als Reservoire dienen; unter diesen

Kugeln ist in jeder Röhre ein Hahn R angebracht, um das Ausströmen des

Dampfes zu verhindern.

Die Haube oder Schale F über der Kugel B dient zum Eingießen von Wasser in letztere.

An dem Deckel D ist der Länge nach ein Canal I angebracht, der sehr viele Löcher von etwa 2 1/2

Millimeter Weite hat.

Eine von den Längenwänden des Kastens ist mit Löchern von 14 Millimetern Durchmesser

versehen, wie Fig.

32 zeigt, durch welche die Dämpfe entweichen. Ein Blechstreifen, der mit

Löchern von gleicher Weite, d.h. 14 Millimeter versehen ist, kann in zwei parallelen

Falzen K verschoben werden, und je nach der Stellung,

die man ihm gibt, werden die Oeffnungen entblößt oder verschlossen, um den Dampf

ausströmen zu lassen oder nicht.

Man erhitzt einige Stücke Eisen oder Gußeisen, legt sie dann auf den Boden des

Kastens A und verschließt den Deckel. Darauf füllt man

die beiden Kugeln B, B mit Wasser an und läßt dasselbe

durch Oeffnen der Hähne R in den Canal I gelangen; aus demselben tröpfelt das Wasser durch die

kleinen Oeffnungen auf die heißen Eisenstücke. Durch diese große Zertheilung des

Wassers bildet sich sofort viel Dampf. Sobald der Canal I mit Wasser gefüllt ist, müssen die Hähne R

geschlossen werden.

Tafeln