| Titel: | Apparat zum Waschen und Abscheiden trockener Destillationsproducte, ätherischer Oele, Aetherarten und dergleichen; von Dr. Julius Löwe. |

| Fundstelle: | Band 135, Jahrgang 1855, Nr. XCV., S. 436 |

| Download: | XML |

XCV.

Apparat zum Waschen und Abscheiden trockener

Destillationsproducte, ätherischer Oele, Aetherarten und dergleichen; von Dr. Julius Löwe.

Aus Bottger's polytechnischem Notizblatt, 1855, Nr. 3.

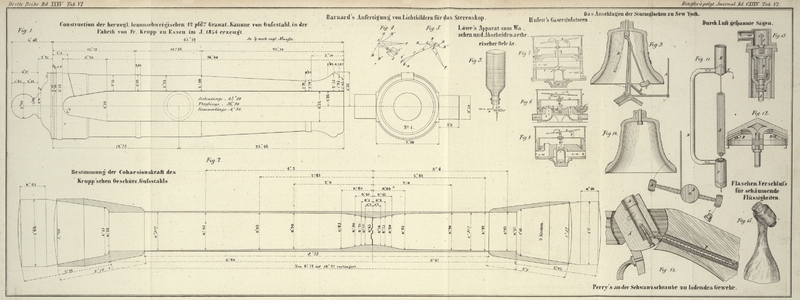

Mit einer Abbildung auf Tab. VI.

Löwe's Apparat zum Waschen und Abscheiden trockener

Destillationsproducte.

Nicht selten kommt es bei chemischen und technisch-chemischen Arbeiten vor,

daß erhaltene Producte, in Folge ihrer Gewinnungsart, durch verschiedene

Verbindungen, wie z.B. Essigsäure, Salz- oder Salpetersäure verunreinigt

sind, von welchen Stoffen sie durch wiederholtes Schütteln mit Wasser befreit werden

müssen; theils handelt es sich auch nur um die Entfernung des mit überdestillirten

überschüssigen Wassers, wie dieses z.B. bei der Destillation ätherischer Oele, der

Buttersäure u.s.w. häufig der Fall ist. Immer ist es schwierig oder doch

zeitraubend, das Wasser ohne einen namhaften Verlust des Productes oder Eductes, sey

dasselbe nun eine Aetherart oder eine sonst in Wasser unlösliche Verbindung, zum

größten Antheile zu entfernen. Bedient man sich zum Abziehen einer Pipette, so

erreicht man seinen Zweck mit Aufwand von Zeit nur unvollkommen. Die Anwendung eines

Scheidetrichters verbietet in mehreren Fällen die allzugroße Flüchtigkeit der

Substanz. Sucht man durch Umstürzen der Waschflasche und behutsames Lüften und

Schließen ihres Stopfens das Wasser zum Ausfließen zu nöthigen, so wird durch die in

Blasen einströmende Luft die aufschwimmende specifisch leichtere Flüssigkeitsschicht

stets in Bewegung versetzt, wodurch einzelne Theilchen, namentlich gegen Ende der

Operation, leicht herausgerissen werden, oder bei Vermeidung dieses Verlustes, ein

zu großer Antheil des Wassers bei der Substanz zurückbleiben und durch einen

Ueberschuß von geschmolzenem Chlorcalcium entfernt werden muß, welches Verfahren

ebenfalls die eben angeführten Nachtheile im Gefolge hat. Ich bediene mich in

derartigen Fällen seit längerer Zeit eines Apparates, der höchst einfach, leicht

anzufertigen, und aus diesem Grunde bei dergleichen Arbeiten zu empfehlen ist,

außerdem sich auch schon anderwärts praktisch bewährt hat. Derselbe besteht aus einer Glasstasche

mit gut eingeriebenem Glasstopfen (deren Größe natürlich nach Bedürfniß zu wählen),

in welcher das Schütteln mit Wasser ausgeführt wird. Nach Beendigung desselben

vertauscht man den Glasstopfen mit einem gut schließenden fehlerfreien Korke von

doppelter Durchbohrung. Durch die eine Oeffnung desselben geht, wie aus Fig. 3 zu

ersehen ist, eine mäßig starke Glasröhre a bis zu etwa 1

Linie Abstand von dem Boden der Flasche, und ist an diesem Ende zu einer offenen

Spitze ausgezogen. Außerhalb der Flasche ragt sie etwas über den Kork hervor und ist

knieförmig umgebogen. Durch die zweite Oeffnung des Korks geht gleichfalls eine

Glasröhre b von nicht zu schwachem Durchmesser, und

endigt genau an der innern glatten Fläche des Korks. Ihr äußeres Ende ist mit einer

kleinen Kautschukröhre verbunden, in welche ein kleines Stückchen einer ausgezogenen

offenen Glasröhre gesteckt ist. Mittelst eines Mohr'schen

Quetschhahns c läßt sich die Verbindung dieser beiden

Röhren unterbrechen. Bei der Ausführung stürzt man die Flasche, welche nur zu zwei

Drittheilen gefüllt ist, um, läßt die Flüssigkeit in Ruhe kommen, und öffnet nun den

Quetschhahn. In Ermangelung des letzteren kann man dieß auch mittelst des Daumens

ausführen, indem man ihn bald gegen das Ende der Röhre I) andrückt, bald ihn

entfernt. Auf diese Weise gelingt es, das Wasser bis zum kleinsten Antheile

ausfließen zu lassen. Da der von dem Wasser verlassene Raum von der Luft, welche bei

a eindringt, erfüllt wird, ohne daß dieselbe die

Flüssigkeitssäule durchströmt, so geht der Ausfluß ohne alle Erschütterung oder

Bewegung von statten. Das Product ist auf diese Weise so vollständig von dem Wasser

getrennt worden, daß die geringen Spuren adhärirender Feuchtigkeit mit der

geringsten Menge von geschmolzenem Chlorcalcium entfernt werden können. Obschon ich

beim Gebrauche dieses Apparates nur die Waschung solcher Flüssigkeiten im Auge habe,

welche specifisch leichter als Wasser sind, so ist dessen Anwendung doch auch für

den entgegengesetzten Fall, nur in umgekehrter Weise, nicht ausgeschlossen.

Tafeln