| Titel: | Gasregulatoren zur Verhütung der Schwankung in der Höhe der Gaslichter; patentirt in England für David Hulett, einer Mittheilung zufolge, am 4. Januar 1854. |

| Fundstelle: | Band 135, Jahrgang 1855, Nr. XCVI., S. 437 |

| Download: | XML |

XCVI.

Gasregulatoren zur Verhütung der Schwankung in

der Höhe der Gaslichter; patentirt in England für David Hulett, einer Mittheilung zufolge, am 4. Januar 1854.

Aus dem London Journal of

arts, Decbr. 1854, S. 423.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Hulett's Gasregulatoren.

Diese Erfindung hat den Zweck, die Gaszuströmung aus der Hauptröhre nach dem Brenner

zu reguliren, und die Schwankungen in der Höhe der Flamme zu verhüten, welches auch

der Druckunterschied in der Hauptröhre seyn mag.

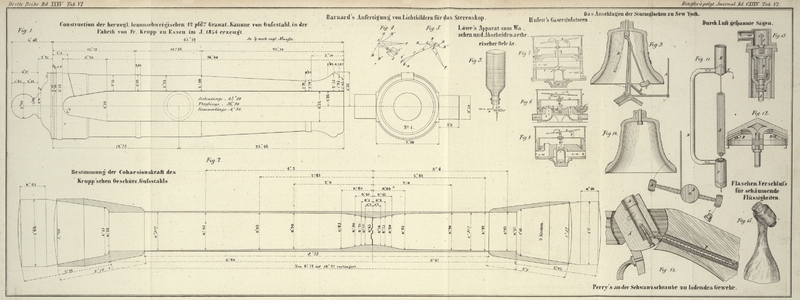

Fig. 6 stellt

einen in Wirksamkeit befindlichen Regulator im senkrechten Durchschnitte dar. a ist ein gußeiserner cylindrischer Behälter; b, b die Einströmungsöffnung, c die Ausströmungsöffnung. Die Oeffnung b ist

durch ein Ventil geschlossen. d ist eine in den unteren

Theil des Behälters a gegossene Vertiefung zur Aufnahme

von Quecksilber; f eine Rinne, welche gleichfalls

Quecksilber enthält und mit dem Canal g communicirt, der

das Quecksilber in die Vertiefung 6 führt.

Das Quecksilber wird durch die Röhre g' in den Regulator

gegossen und in die Vertiefung d, sowie in die Canäle

f, g geleitet. An den Behälter ist der Ventilsitz

h geschraubt. i ist das

Ventil, dessen Stange k bei l an den Sitz h geschraubt ist. Mit dem

äußeren Ende der Stange k ist eine Spindel verbunden,

welche den Cylinder trägt. In dem Ventilsitz h befindet

sich eine das Ventil umgebende Rinne n. Wenn diese mit

Quecksilber gefüllt ist, so taucht das Ventil hinein und bildet dadurch einen

gasdichten Schluß. Sowohl die Drehungsachse des Ventils i, als auch das Ende des

Ventilhebels sind unter Quecksilber, eine Anordnung, welche die Stockung der

Scharniere in Folge der Ablagerung öliger oder bituminöser Stoffe verhütet. Die

Spindel m enthält an ihrem oberen Ende eine Mutter o, auf welcher der Cylinder p ruht. Dieser besteht aus Eisen und ist unten offen. Mit dem oberen Ende

der Stange m ist ein Hebel r

durch ein Scharnier s verbunden. Dieser Hebel, dessen

Drehungsachse u sich in dem an den Behälter a geschraubten Träger v

befindet, ist mit mehreren Löchern versehen, zur Aufnahme eines kleinen Gewichtes

w, durch welches der Druck des Hebels r gegen den Cylinder p

regulirt wird. Befindet sich das Gewichtchen links von der Drehungsachse, so kann

der Druck auf den Cylinder ganz beseitigt werden; in dem Maaße aber, als das Gewichtchen

nach der rechten Seite hin längs des Hebels bewegt wird, steigert sich der Druck auf

den Cylinder. Soll nun der Regulator für den Gebrauch adjustirt werden, so füllt

man, nachdem er in die Röhrenleitung eingeschaltet worden ist, die Vertiefung d, sowie die Rinnen f, g

durch die Röhre g' mit Quecksilber, schließt dann diese

Röhre mittelst eines Schraubenstöpsels, läßt das Gas einströmen und bringt das

Gewicht w in eine solche Lage, daß es den Cylinder p nahe zu balancirt, wenn das Gas ihn in die Höhe

drückt. Jede Steigerung des Druckes in der Hauptröhre hebt den Cylinder p, und indem dieser sich hebt, drückt er das Ventil i herab und schließt dadurch zum Theil die

Einströmungsöffnung bis der Druck wieder gleichförmig wird. Bei abnehmendem Drucke

sinkt dagegen der Cylinder und erweitert dadurch die Einströmungsöffnung. Nachdem

der Regulator gehörig adjustirt ist, wird über das Ganze ein Schutzdeckel x gedeckt, worauf der Apparat keiner weiteren

Aufmerksamkeit bedarf.

Fig. 7 stellt

eine Modification der beschriebenen Anordnung im senkrechten Durchschnitte dar. a, a ist eine cylindrische Büchse, b der Eingang, c der

Ausgang. In den Boden der Büchse ist das Messingstück d

geschraubt, welches mit einer Rinne versehen ist. Das Ventil e ist hohl und gleitet über dem Metallstück d.

Drei oder vier Stifte ragen von der inneren Seite des Ventils hervor, um dasselbe in

gleichem Abstande von dem Metall d zu erhalten. An die

Ventilstange ist, wie bei der vorhergehenden Anordnung, der Cylinder g befestigt; auch wird der Druck des Hebels h auf den Cylinder in der nämlichen Weise adjustirt. Mit

dem Cylinder hebt sich auch das Ventil und der scharfe Rand der Oeffnung i' taucht in die das obere Ende des Ventils umgebende

Rinne, welche mit Quecksilber gefüllt ist, so daß nun an dieser Stelle ein

gasdichter Schluß stattfindet. In dem oberen Theile des Ventils befinden sich

mehrere Oeffnungen, um einen gleichmäßigen Druck auf beiden Seiten des Ventils

herzustellen. Die Richtung des durch den Regulator strömenden Gases ist durch Pfeile

bezeichnet.

Fig. 8 stellt

eine andere Anordnung des Regulators im Durchschnitte dar. k ist der Eingang, l der Ausgang; m ein mit einer Quecksilberrinne versehenes Metallstück,

n das Ventil, n' die

Ventilstange; o der Hebel; p

der Träger seiner Achse. Wenn das Ventil in Folge einer Aenderung des Druckes

gehoben wird, so taucht der krumme Rand des Metalls q in

das Quecksilber und sperrt dadurch das Gas ab. Die Wirkungsweise der übrigen Theile

des Apparates ist derjenigen des vorher beschriebenen ähnlich. Die Ventile bestehen

aus verzinntem Eisenblech, damit das Quecksilber dem Ventil adhärirt, wenn dieses

niedersinkt und dadurch einen um so gasdichteren Schluß bewirkt.

Tafeln