| Titel: | Verbesserungen in der Construction der Luftexpansionsmaschinen, welche sich A. V. Newton zu London, einer Mittheilung zufolge, am 6. April 1854 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. II., S. 7 |

| Download: | XML |

II.

Verbesserungen in der Construction der

Luftexpansionsmaschinen, welche sich A.

V. Newton zu London, einer Mittheilung zufolge, am 6. April 1854 patentiren ließ.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, August

1855, S. 120.

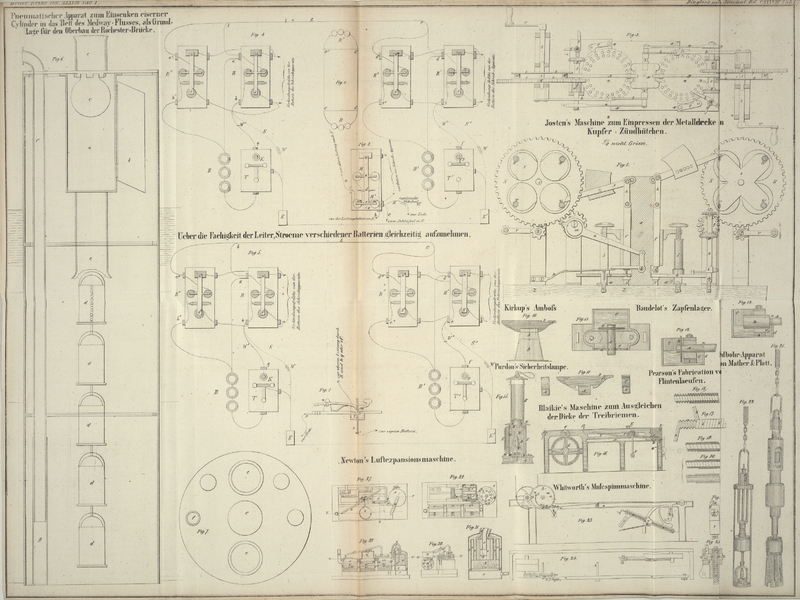

Mit Abbildungen aus Tab.

I.

Newton's Verbesserungen in der Construction der

Luftexpansionsmaschinen.

Vorliegende Erfindung besteht erstlich in der Anwendung von Hülfsheizern, welche

durch Ventile dergestalt mit einander in Verbindung stehen, daß die zur Speisung der

Maschine dienliche Luft gegen das Minimum des innerhalb des Hauptheizers

stattfindenden Druckes hineingepumpt wird, während sie unter dem Maximum des Druckes

wirkt. Ferner besteht die Erfindung darin, daß man die aus dem Cylinder gepumpte

Luft mit dem aus dem Ofen kommenden Rauch und den heißen Gasen durch die Hülfsheizer

nach der einen Richtung streichen läßt, während die zur Speisung der Maschine

dienliche Luft die Röhren in diesen Hülfsheizern in der entgegengesetzten Richtung durchströmt. Dadurch

wird der ausgepumpten Luft und dem Rauch die Wärme entzogen und auf die von der

Luftpumpe nach dem Heizer strömende Luft übertragen.

Ein großer Uebelstand lag bei den Luftexpansionsmaschinen seither in der

Schwierigkeit, eine Packung herzustellen, welche der hohen Temperatur, die der

Kolben erlangt, widersteht. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, kühlt der Erfinder

jetzt den Kolben mittelst eines constanten Stroms kalten Wassers ab, welches durch

das Innere des Kolbens circulirt und ihn dadurch auf einer Temperatur erhält, welche

die des siedenden Wassers nicht übersteigt.

Fig. 27

stellt die Maschine im Grundriß, Fig. 28 im Durchschnitt

nach der Linie ww in Fig. 29 und 30 dar, wobei

das Gehäuse des Hülfsheizers weggelassen ist, um die inneren Theile sichtbar zu

machen.

Fig. 29 ist

ein Durchschnitt nach der Linie YY von Fig. 27;

Fig. 30 ist

ein Durchschnitt nach der Linie XX von Fig. 27.

Fig. 31 ist

ein in einem größeren Maaßstabe nach der Linie ZZ

in Fig. 28

genommener Durchschnitt des Hauptheizers.

A ist der Hauptheizer, in welchen die Luft aus den

Hülfsheizern gelangt, um noch weiter erwärmt zu werden, bevor sie in den

Arbeitscylinder gelassen wird. B ist der Feuerkasten;

C ist der Aschenfall unterhalb des Heizers. A, a sind verticale, den Heizer durchziehende Röhren,

durch welche Rauch und brennbare Gase aus dem Ofen ihren Weg nehmen. D ist eine den Heizer und den Feuerkasten umgebende

Kammer, welche sich oben in den Schornstein E öffnet und

mit der Kammer unterhalb des Ofens durch die Oeffnungen d seiner Bodenplatte communicirt. F ist ein

Luftrohr, welches die Hülfsheizer mit den Hauptheizern verbindet, von dem Rauchrohr

G ganz umgeben und an seinem unteren Ende mit einem

Ventil b versehen ist, das sich nach unten öffnet. Der

Hülfsheizer H ist in drei Abtheilungen H¹, H², H³ getheilt, welche von einander und von den

Enden des Heizers durch Kammern I, I¹, I², I³ getrennt sind. Letztere werden

durch dichtschließende Scheidewände f, f¹, f², f³, f⁴, f⁵

gebildet und stehen durch die Röhren C, C, C, K,

K¹, K² mit einander in Verbindung.

Der Rauch des Ofens tritt durch die Röhre G in die

Kammer I³, gelangt von da durch die Röhren C, K² in die Kammer I² und sofort durch die Röhren K¹;

C¹ in die Kammer I¹, dann durch die Röhren K, C in die

Kammer I, von wo er durch den Schornstein M abzieht.

Aus der beschriebenen Anordnung geht hervor, daß die Abcheilungen H¹, H², H³ von den Kammern I,

I¹, I², I³ und von den Rauchcanälen C und K, durch welche sie gehen, gänzlich abgeschlossen sind.

Dagegen communiciren sie mit einander durch die kurzen Röhren L, L¹. Diese Röhren sind an ihren vorderen Enden mit Ventilen e, e¹ versehen. Die Luft gelangt aus der

Druckpumpe in diese Abtheilungen ihrer Reihenfolge nach, indem sie auf eine unten

näher zu erläuternde Weise durch die Röhren L, L¹

und durch die Ventile e, e¹ strömt. N ist der Arbeitscylinder; O

die heiße Luftkammer, welche durch die Röhre P mit dem

Heizer A communicirt. Q ist

der hohle Kolben, dessen Stange, wie Fig. 28 zeigt,

gleichfalls hohl ist; g ist eine in die hohle

Kolbenstange eingeschlossene Röhre, welche in dieselbe ungefähr bis zum Punkte h dringt; R ist ein

Wasserbehälter. S, S¹ von dem oberen Theil und

dem Boden dieses Behälters ausgehende Kautschukröhren, von denen die eine mit dem

Innern des hohlen Kolbens und die andere mit der dünnen in denselben

eingeschlossenen Röhre communicirt. Dadurch wird eine beständige Circulation des

Wassers durch den hohlen Kolben erzielt und einer Ueberhitzung des letzteren

vorgebeugt. T¹ ist die Röhre, welche aus dem

Arbeitscylinder in dem Aschenfall C unmittelbar unter

dem Roste mündet, was den Vortheil gewährt, daß das Feuer mit erwärmter Luft

gespeist wird. Der Ueberschuß der durch das Feuer nicht verzehrten Luft gelangt

durch die Oeffnungen d in die Kammer D, welche den Ofen einschließt, und entweicht mit den

heißen Gasen und den Verbrennungsproducten durch den Rauchfang G in die Kammer I³,

aus welcher Luft und Gase auf die beschriebene Weise fortgeleitet werden.

Diese Fortführung der heißen Luft aus dem Cylinder in den Aschenfall unterhalb des

Ofens hat einen doppelten Zweck: erstens wird das Feuer durch erhitzte Luft

angefacht, zweitens gelangt der nicht verzehrte Theil dieser Luft mit den

Verbrennungsproducten des Ofens in die Hülfsheizer, wo sie durch die von der

Druckpumpe gelieferte frische Luft auf die nunmehr zu erläuternde Weise abgekühlt

wird. V ist die Druckpumpe, welche den Heizer mit Luft

versieht. Ihre Kolbenfläche beträgt ungefähr die Hälfte von derjenigen des

Arbeitskolbens. Die Luft tritt in diese Pumpe durch die Ventile g¹ und aus der Pumpe in die Kammer h¹, aus welcher sie durch die Röhre A¹ in die Abtheilung H¹ des Hülfsheizers gelangt. Sie circulirt alsdann rings um die

äußere Seite der Rauchcanäle und Röhren C, K und gelangt

durch die kurze Verbindungsröhre L und die Ventile e in die Abtheilung H²; hier circulirt sie wieder um die Rauchröhren C¹, K¹, tritt dann durch die

Röhre L¹ und das Ventil e¹ in die Abtheilung H³, und

gelangt aus dieser durch die Röhre F und das Ventil b in den Heizer A.

Folgendes ist nun die Wirkungsweise des Apparates. Indem sich die Luft innerhalb des

Hauptheizers A ausdehnt, schließt sich das Ventil b, welches somit ihre Rückkehr durch die Röhre F in den Hülfsheizer H

verhindert. Hierauf wird

der Arbeitscylinder gefüllt, indem der Rauminhalt des Heizers A rücksichtlich des Arbeitscylinder so groß ist, daß bei einer Absperrung

von 3/4 eines Hubes der Druck in dem Heizer eine sehr geringe Verminderung erleidet.

Die Ventile b, e¹, e

sind alsdann offen, und der Druck ist für einen Augenblick in sämmtlichen

Abtheilungen der gleiche. Die durch die starke Hitze innerhalb des Heizers

veranlaßte Expansion schließt bald das Ventil b; auf

gleiche Weise schließen sich die Ventile e¹, e, indem die Wärme innerhalb der Abtheilung H³ größer ist, als innerhalb H², weil sie dem Ofen näher liegt.

Auf diese Weise findet innerhalb H stets nahezu ein

Minimum des Druckes statt; und indem die Luft in diese Abtheilung gepumpt wird, ist

klar, daß sie nur durch dieses Minimum einen Widerstand erfährt, während sie unter

dem Maximum des Druckes aus dem Hauptheizer A strömt.

Aus dem Cylinder gelangt die Luft, wie oben bemerkt, in den Aschenfall C und dient hier als heißer Wind zur Anfachung des

Feuers; der Ueberschuß derselben wird mit den Verbrennungsproducten in dem

Hülfsheizer H durch die eintretende Luft abgekühlt.

Sämmtliche Heizer und Hülfsheizer können an einer einzelnen Maschine angebracht und

von jedem derselben kann der Reihe nach eine Luftfüllung genommen werden.

Tafeln