| Titel: | Verfahren die Enden der an die Dampfkessel-Platten zu befestigenden Röhren zu verstärken, welches sich William Johnson zu Manchester, am 9. März 1854 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. XIX., S. 81 |

| Download: | XML |

XIX.

Verfahren die Enden der an die

Dampfkessel-Platten zu befestigenden Röhren zu verstärken, welches sich William Johnson zu Manchester, am

9. März 1854 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Mai 1855, S.

278.

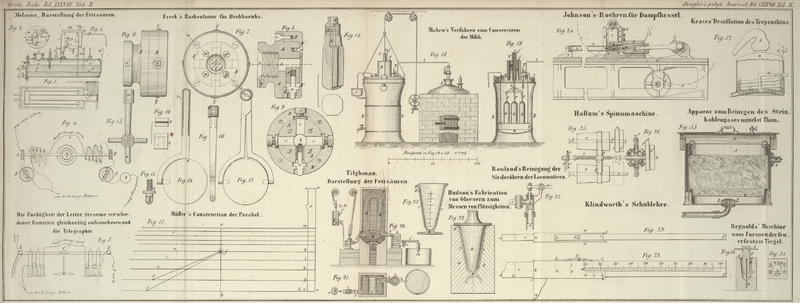

Mit einer Abbildung auf Tab. II.

Johnson's Verfahren die Enden von Röhren zu verstärken.

Die Erfindung betrifft ein Verfahren, Röhren mit dicken Enden anzufertigen, wodurch

sie mit größerer Sicherheit an Kesselplatten oder andere Gegenstände befestigt

werden können. Um diesen Zweck zu erreichen, wird die auf gewöhnliche Weise

angefertigte Röhre an dem betreffenden Ende dadurch comprimirt, daß man eine gewisse

Röhrenlange in einen kürzeren Raum preßt, wodurch sie an Dicke zunehmen muß.

Fig. 24

stellt eine für diesen Zweck construirte Maschine im Längendurchschnitte dar. Ein

starkes gußeisernes Gestell a enthält die Träger b, an welchen die V förmigen

Führungen c angebracht sind. Innerhalb dieser Führungen,

welche sich mit Hülfe der Stellschrauben d adjustiren

lassen, befindet sich ein Schieber e, der durch ein

Excentricum f abwärts getrieben und durch ein

Excentricum g wieder aufwärts geführt werden kann. Beide

Excentriken f und g befinden

sich an einer Welle h, welche durch die Räder i, j in Rotation gesetzt werden. Das letztere j wird von der Hauptwelle k

aus vermittelst eines Getriebes l in Umdrehung gesetzt.

Der Schieber e umfaßt vermöge seiner unteren halbrunden

Fläche die eine Hälfte der Röhre n, während die andere

Hälfte der Röhre in einer an das Gestell befestigten Form o liegt. Beide sind bei p erweitert und bilden

dort eine Höhlung, welche dem zu verstärkenden Ende der Röhre entspricht. An dem

Gestell a ist eine Führung q

befestigt; diese nimmt einen verschiebbaren Theil r auf, welcher durch eine

an der Welle s angeordnete Kurbel in hin- und

hergehende Bewegung gesetzt wird. Die runden Theile t, u

von verschiedenen Durchmessern bilden die Fortsetzung des Cylinders r. Die Theile t, u sind der

Länge nach aufgespalten, wodurch der Theil u die

Fähigkeit erlangt, rücksichtlich seines Durchmessers sich auszudehnen oder

zusammenzuziehen. Auf der Führung q befinden sich zwei

Hervorragungen v, v mit einem Stift w. Dieser Stift tritt durch eine in einer kreisrunden

Vertiefung der Theile t, u befindliche Stange x. Letztere ist schwach conisch, indem sie an ihrem

äußeren Ende einen größeren Durchmesser hat, und daher den aufgespaltenen Theil u an dieser Stelle auseinandergebreitet hält. An dem

einen Ende der Maschine befinden sich zwei Hervorragungen, wovon die eine y sichtbar ist. Zwischen diesen ist ein Querstück z angeordnet, welches um einen Bolzen gedreht werden

kann, so daß es den Raum zwischen den beiden Theilen y

offen läßt.

Die Wirkungsweise der Maschine ist nun folgende. Das vorher erhitzte Ende der Röhre

ist, wie die Figur zeigt, im Begriff, in der Vertiefung p comprimirt zu werden. Demgemäß nähert sich in Folge der Kurbeldrehung

der Schieber r und führt den Theil t vorwärts. Während dieser Bewegung dehnt sich der auf

der conischen Stange x gleitende Kern u aus, und bildet für die Röhre eine innere Stütze.

Bevor dieses geschah, wurde die Form e durch das

Excentricum f niedergepreßt, um eine Längenbewegung der

Röhre zu verhüten. Nachdem das erhitzte Röhrenende durch das Vorrücken des Theils

t in die Formen gepreßt worden ist und ihre Gestalt

p, p angenommen hat, geht die obere Form e in die Höhe; zugleich zieht die Kurbel s den Kern u über die feste

Stange x zurück, und da derselbe über die dünner

werdende Stange gleitet, so zieht er sich vermöge seiner Construction zusammen, so

daß die Röhre nun vom inneren Drucke befreit ist und herausgezogen werden kann, um

einer andern Platz zu machen.

Tafeln