| Titel: | Verfahren zur Bereitung der Fettsäuren für die Kerzen- und Seifenfabrication, von Hrn. Tilghman; patentirt in England am 9. Januar 1854. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. XXXIV., S. 122 |

| Download: | XML |

XXXIV.

Verfahren zur Bereitung der Fettsäuren für die

Kerzen- und Seifenfabrication, von Hrn. Tilghman; patentirt in England am 9. Januar

1854.

Aus dem Bulletin de la

Société d'Encouragement, August 1855, S. 476.Nach dem Repertory of Patent-Inventions,

November 1854.

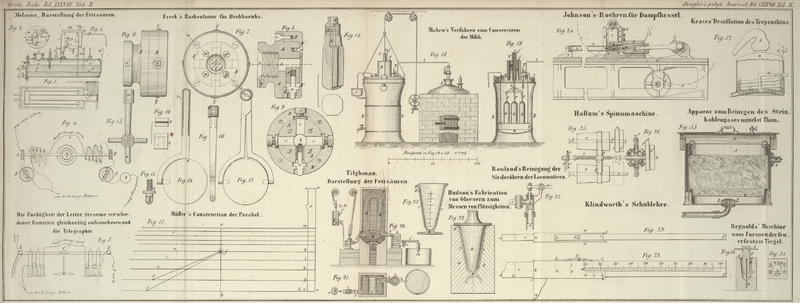

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Tilghman's Verfahren zur Bereitung der Fettsäuren für die

Kerzen- und Seifenfabrication.

Behufs der Zerlegung des neutralen Fettes in Fettsäure und in Glycerin, unterziehe

ich es der Einwirkung des Wassers bei hoher Temperatur und unter Druck, so daß ich

eine Glycerinlösung und freie Fettsäuren erhalte.

Ich mische das Fett mit dem Drittel oder der Hälfte seines Volums Wasser und bringe

das Gemisch in ein geeignetes Gefäß, worin es der Einwirkung der Wärme, nämlich

einer beiläufig dem Schmelzpunkt des Bleies gleichkommenden Temperatur ausgesetzt

werden kann, bis der Zweck erreicht ist. Um den erforderlichen Druck zu erzielen und

die Verflüchtigung des Wassers zu verhüten, muß man natürlich in einem geschlossenen

Gefäß operiren.

Das Verfahren läßt sich rasch und in ununterbrochener Weise ausführen, indem man das

Gemisch von Fett und Wasser durch ein Rohr circuliren läßt, welches auf die erwähnte

Temperatur erhitzt ist. Fig. 20 ist der

senkrechte Durchschnitt, Fig. 21 der Grundriß des

dazu dienenden Apparats.

Ich bringe das neutrale Fett im flüssigen Zustande in das Gefäß a, und vermische es mit dem Drittel oder der Hälfte

seines Volums heißen Wassers; der mit einer großen Anzahl kleiner Löcher durchbohrte

Kolben b, welcher im Innern des Gefäßes a in rasche Bewegung gesetzt wird, bewirkt eine innige

Vermischung der zwei Substanzen. Eine Druckpumpe c,

ähnlich den bei den hydraulischen Pressen gebräuchlichen, treibt das Gemisch durch

ein langes und sehr starkes schmiedeisernes Rohr d, d,

d, welches mehrmals schlangenförmig umgebogen, in dem Ofen e, e angebracht ist und durch den Feuerraum f auf den Schmelzpunkt des Bleies erhitzt wird. Beim

Austritt g aus den Heizröhren zieht das Gemisch, welches

schon in freie Fettsäuren und in Glycerin umgewandelt ist, durch ein anderes

schmiedeisernes Schlangenrohr h, h, h, welches in Wasser

getaucht ist. Auf letzterm Wege kühlt sich das Gemisch ab, und seine Temperatur

sinkt auf 212° Fahr. (100° C.); es entweicht dann durch das

Entleerungsventil i und fällt in einen geeigneten

Behälter.

Die schmiedeisernen Röhren welche mir die besten Resultate gaben, hatten beiläufig

einen Zoll äußeren Durchmesser und einen halben Zoll innere Weite, wie man sie jetzt

für den Perkins'schen Dampferzeuger anwendet. Die Enden

der Röhren werden durch Schweißen vereinigt; wenn man dieses Mittel nicht anwenden

kann, verbindet man die Fugen wie bei dem Perkins'schen

Dampferzeuger. Die Heizröhre d, d ist nach vorn und

hinten mehrmals umgebogen, so daß man eine große Länge in einem beschränkten Raum

hat. Die verschiedenen Schenkel dieser Röhre sind beiläufig einen Viertelszoll von

einander entfernt und dieser Zwischenraum wird mit Gußeisenstücken ausgefüllt,

welche auch die äußeren Schenkel auf eine Dicke von 1/2 bis 3/4 Zoll bedecken. Diese

Hülle von Gußeisen sichert eine sehr gleichförmige Temperatur im ganzen Apparat; sie

verstärkt ihn und schützt ihn gegen Beschädigung durch das Feuer.

Das Entleerungsventil i wird so belastet, daß wenn die

Heizröhren die gewünschte Temperatur haben und die Pumpe nicht in Thätigkeit ist, es

durch den innern Druck nicht geöffnet werden kann, daß folglich, wenn die Pumpe

nichts in den Apparat treibt, aus demselben auch nichts entweicht, vorausgesetzt daß

die Temperatur nicht zu hoch ist. Wenn aber die Druckpumpe durch die Oeffnung j eine gewisse Menge neuen Gemisches treibt, so öffnet

sich das Ventil i und läßt durch das schlangenförmige

Kühlrohr h, h eine entsprechende Menge behandelten Gemisches

entweichen. Eine Anhäufung von Luft oder Dampf in den Heizröhren muß so viel als

möglich vermieden werden. – Obgleich die Zersetzung des neutralen Fettes

durch das Wasser bei der gehörigen Temperatur mit großer Schnelligkeit erfolgt, so

ziehe ich es doch vor, den Gang der Druckpumpe im Verhältniß zum Inhalt der

Heizröhren so zu berechnen, daß das Gemisch dieser Temperatur beiläufig sechs

Minuten lang ausgesetzt bleibt, bevor es in das Kühlrohr h,

h übergeht.

Der Schmelzpunkt des Bleies (334° Cels.) ist diejenige Temperatur, welche mir

die besten Resultate lieferte; manche Fette, z.B. das Palmöl, lassen sich jedoch

schon bei dem Schmelzpunkt des Wismuths (247° Cels.) umsetzen. Je höher die

Wärme ist, desto kräftiger wirkt das Wasser. Uebrigens läßt sich durch Versuche der

für jedes Fett geeignete Temperaturgrad leicht bestimmen, indem man bei einer

gelinden Wärme beginnt und dieselbe nach und nach steigert.

Um die Temperatur der Heizröhren zu ermitteln, benutzte ich verschiedene Metalle,

deren Schmelzpunkt bekannt ist. Es wurden mehrere Löcher von einem halben Zoll

Durchmesser und 2 bis 3 Zoll Tiefe in die gußeiserne Hülle der Röhren gebohrt und

jedes Loch mit einem andern Metall gefüllt, wozu folgende Reihe diente: Zinn,

welches bei 228° Cels. schmilzt; Wismuth, welches bei 247° Cels.

schmilzt; Blei, welches bei 334° Cels. schmilzt. Eine Eisenstange geht durch

die Seite des Ofens und reicht bis auf den Boden jedes Loches, gestattet also dem

Heizer zu ermitteln welche von diesen Metallen in Fluß gekommen sind, um darnach

sein Feuer zu reguliren. Für die Schnelligkeit und Vollkommenheit der Arbeit ist es

sehr wichtig, daß das Fett und das Wasser während der ganzen Zeit wo sie durch die

Heizröhren ziehen, so viel als möglich im Zustand einer Emulsion bleiben. Deßhalb

gebe ich meinem Schlangenrohr eine verticale Stellung, wobei, wenn eine theilweise

Trennung beider Substanzen stattfindet, während die Flüssigkeit in einem Schenkel

aufsteigt, ihre Vermischung beim Herablaufen im andern Schenkel wieder erfolgt. Ich

halte es für zweckmäßig, in gewissen Entfernungen im Innern der Röhren Scheider

anzubringen, welche mit einer Anzahl kleiner Löcher versehen sind, damit die

Flüssigkeiten, während sie hindurchgehen, sich besser mischen müssen. – Zur

Sicherheit sollte man den Apparat vor seinem Gebrauche bei einem Druck von 10000

Pfd. per Quadratzoll probiren; ich glaube jedoch, daß

der zur Reaction der beiden Substanzen erforderliche Druck 2000 Pfd. per Quadratzoll nicht übersteigt. – Will man die

Berührung der Flüssigkeiten mit dem Eisen vermeiden, so kann man die Röhren innen

mit Kupfer füttern.

Das heiße Gemisch von Fettsäure und Glycerinlösung wird durch Decantiren getrennt;

die Fettsäure wird mit Wasser gewaschen, die Glycerinlösung abgedampft und auf

bekannte Weise gereinigt.

Die so bereiteten Fettsäuren verwendet man, je nach ihrer Qualität, zur

Kerzen- und Seifenfabrication; man kann sie durch Destillation oder auf

sonstige Weise noch bleichen und reinigen.

Es ist zweckmäßig, die neutralen Fette vorher von ihren Unreinigkeiten zu befreien,

weil diese die Fettsäuren färben könnten; wenn man aber letztere durch Destillation

reinigen muß, so ist diese Vorsicht unnütz.

Wenn man eine Säure angewandt hat, um das neutrale Fett zu bleichen, hart zu machen

oder zu reinigen, so muß man von jener die geringsten Spuren sorgfältig beseitigen,

bevor man das Fett in den Apparat gibt. Einige Fette, hauptsächlich die unreinen,

erzeugen während der Operation eine gewisse Menge Essigsäure oder andere auflösliche

Säuren, welche die eisernen Röhren angreifen können; in diesem Fall setze ich dem

Gemisch von Fett und Wasser eine entsprechende Menge Alkali zu, bevor ich es

mittelst der Pumpe in die Röhren treibe.

Seifenfabrication mit neutralem Fett und kohlensaurem

Alkali. – Hierzu vermische ich das flüssige Fett mit der zur

Verseifung nothwendigen Quantität einer Auflösung von kohlensaurem Alkali und

unterziehe dieses Gemisch einer hohen Temperatur unter Druck, nach demselben

Verfahren welches ich für die Fabrication der Fettsäuren beschrieben habe; auch wird

derselbe Apparat auf gleiche Weise zur Verseifung benutzt. Das kohlensaure Alkali

kann in so viel Wasser aufgelöst werden, als in der Seife verbleiben muß. Wenn Harz

oder andere Substanzen beigemischt werden sollen, so kann man sie im Alkali

auflösen; man kann sie aber auch mit der Seife verbinden, nachdem diese aus dem

Apparat getreten ist. Diese Operation erfordert keinen so hohen Wärmegrad wie die

Umsetzung des neutralen Fettes in Säure und in Glycerin; gewöhnlich reicht eine

Temperatur zwischen dem Schmelzpunkt des Zinnes und Bleies hin. Bei ungefähr

350° F. (195° C.) bildet ein neutrales Fett mit einer Auflösung von

kohlensaurem Alkali eine Seife; aber bei einer höheren Temperatur erfolgt die

Verseifung schneller.

Die bei dieser Reaction frei werdende Kohlensäure entweicht durch dieselbe Oeffnung

wie die Seife; wenn man nur sehr wenig Wasser angewendet hat und die Seife rein

genug ist, so kann man sie sogleich in den Formen erstarren lassen; man kann sie

aber auch in Kesseln sieden lassen, vom gebildeten Glycerin trennen und nach den

gewöhnlichen Verfahrungsarten fertig machen.

Tafeln