| Titel: | Verfahren zur Fabrication der Fettsäuren, von G. F. Melsens, Professor der Chemie zu Brüssel; patentirt in England am 18. December 1854. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. XXXV., S. 126 |

| Download: | XML |

XXXV.

Verfahren zur Fabrication der Fettsäuren, von

G. F. Melsens, Professor

der Chemie zu Brüssel; patentirt in England am 18. December 1854.

Aus dem Repertory of Patent-Inventions, Septbr.

1855, S. 207.

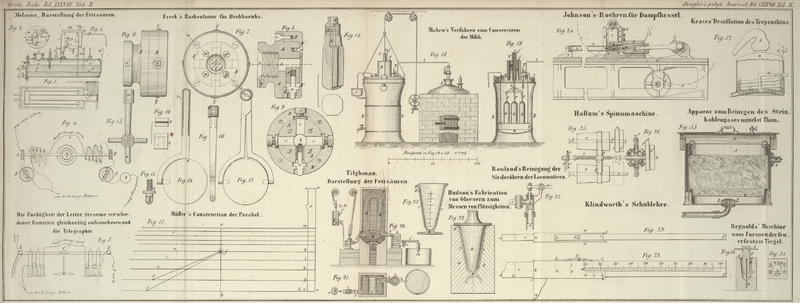

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Melsens' Verfahren zur Fabrication der Fettsäuren.

Meine Erfindung besteht in der Anwendung von reinem oder schwach gesäuertem Wasser in

einem auf 340° bis 400° F. (171° bis 204° Cels.)

erhitzten Kessel, zum Verseifen der thierischen und vegetabilischen Fette, d.h. zur

Abscheidung des Glycerins und der Fettsäuren aus denselben.

Nach meinem Verfahren werden die natürlichen Fette jeder Art in Fettsäuren und

Glycerin dadurch zersetzt, daß man sie eine gewisse Zeit lang erwähnter Temperatur

in Berührung mit folgenden Flüssigkeiten aussetzt: 1) mit Wasser welches wenige

Procente von Schwefelsäure oder einer andern starken Säure enthält; 2) mit Wasser

welches mit Boraxsäure oder anderen schwachen Säuren gesättigt ist; 3) mit

gewöhnlichem Wasser. Die Zersetzung ist hierbei eine theilweise oder vollständige,

je nach der Dauer der Berührung mit dem gewöhnlichen oder gesäuerten Wasser. Nachdem

die Fettsäuren abgeschieden sind, können sie in die Presse gebracht und nach den

gewöhnlichen Methoden in Kerzen umgewandelt oder in bekannter Weise benutzt werden

um die Seifenfabrication zu vereinfachen. Das reine Wasser ist unter dem Einfluß

einer Temperatur von 340° bis 400° Fahr. (204° Cels.)

hinreichend, um die angegebenen Resultate zu erhalten.

Beschreibung des Apparats. – Fig. 1 und 2 stellen den Durchschnitt

und Aufriß eines Apparats dar, um die Fettsäuren mittelst reinen oder gesäuerten

Wassers bei einer Temperatur von beiläufig 400° Fahr. in Freiheit zu

setzen.

A, A ist der Hauptkessel, welcher beiläufig 50 Gallons

geschmolzenen Fettes nebst etwa 25 Gallons Wasser fassen kann, so daß noch ein Raum

für 20 bis 30 Gallons leer bleibt. Dieser Kessel ist aus Eisenblech oder Messing von

der erforderlichen Stärke angefertigt und kann nöthigenfalls innen mit einem andern

Metall gefüttert werden. Sein vorderer Theil ist durch eine aufgeschraubte eiserne

oder messingene Platte a, a geschlossen; ein Mannloch

o dient zum Einbringen von Talg oder sonstigem Fett

in festem Zustande.

Der Kessel A, A muß für einen Druck von 10 bis 12

Atmosphären construirt seyn, und ist mit folgendem Zugehör versehen: einem

Sicherheilsventil

S, S'; zwei Röhren, wovon jede einen Thermometer X enthält, von welchen der eine in das Wasser, der

andere in das Fett gesteckt wird, um deren Temperatur anzugeben; einem Manometer M; zwei Glasröhren N, N,

wovon die eine den Stand des Wassers, die andere den des Fettes anzeigt; endlich

zwei Reinigungshähnen R, R'.

Ein zweiter Kessel B, B ist in geeigneter Entfernung über

dem ersten angebracht und mit ähnlichem Zugehör versehen, nämlich einem Mannloch H zum Einbringen des Fettes, einem Thermometer,

Manometer, zwei Röhren welche den Stand der Flüssigkeit anzeigen, und einem oder

zwei Reinigungshahnen. Dieser Kessel ist auch mit zwei Röhren versehen, an welchen

die Hähne Q, V angebracht sind, wie bei Dampfkesseln

ohne Speisepumpen.

Der Kessel B, B hat ein Fünftel vom Inhalt des Kessels

A, A; die Kessel sind mittelst vier Röhren C, D, E, F verbunden, wovon jede mit einem Hahn, c, d, e, f, zu dem nachstehend angegebenen Zweck

versehen ist. Auf dem Betrieb der Hähne c, d, e, f, V,

und q, welche von Hand bewegt werden, beruht die ganze

Wirkung des Apparats. Das Rohr D ist rechtwinkelig mit

einer horizontalen Röhre δ, δ versehen, welche sich über den ganzen

obern Theil des Kessels erstreckt; diese Röhre ist auf ihrer ganzen Länge mit

kleinen Löchern versehen, um eine bessere Zertheilung der hindurchgehenden

Substanzen zu sichern.

Um den Betrieb des Apparats zu erläutern, will ich eine Operation mit rohem Talg

beschreiben. Nachdem man in den Kessel A, A Wasser bis

zum Niveau n, n' und Talg bis m,

m' gebracht hat, erhitzt man das Ganze allmählich bis der Thermometer

beiläufig 400° Fahr, anzeigt, wo dann die Wirkung des Wassers auf das Fett

beginnt und fortdauert. Nach Verlauf einer gewissen Zeit muß man die Reaction durch

Vermehrung und Erneuerung der Berührungsflächen verstärken, wozu ich mittelst der

vier Röhren C, D, E, F und des Hahns V folgendermaßen operire:

Nachdem der Hahn d geöffnet ist, entweicht der Dampf aus

demselben in den Kessel B, B; und durch Oeffnen des

Hahns V entweicht dieser Dampf in die Atmosphäre und

zwar von allen Punkten des Kessels A, A aus; es entsteht

ein ungestümer wasserhaltiger Dampfstrom, welcher durch die Talgschicht m, m' zieht und eine erste Berührung zwischen den zwei

Flüssigkeiten veranlaßt; einige Minuten darnach sperrt man die Hähne d und V ab, und der Kessel

B, B erkaltet; nöthigenfalls kann das Abkühlen

dadurch beschleunigt werden, daß man kaltes Wasser auf ihn spritzt, wodurch ein

theilweises Vacuum entsteht. Wenn man dann die Hähne e

und f abwechselnd und gleichzeitig öffnet, so wird eine

Mischung von geschmolzenem Talg und Wasser in den Kessel B,

B hinaufgetrieben; schließt man hierauf die Hähne e und

f, und öffnet die Hähne c und d, so wirkt der durch das Rohr C eingeführte Dampf auf das Wasser und den Talg im

Speisekessel B, B und treibt sie durch die Röhren D, δ, δ in den Hauptkessel hinab; die

beiden Flüssigkeiten fallen in Tropfenform auf die Oberfläche des Talgbades, durch

welches nur das Wasser auf seinem Wege zum Boden des Kessels A, A zieht; in Folge dieses doppelten Stroms, welcher in entgegengesetzter

Richtung wirkt, muß das Wasser in dichte Berührung mit dem Talg kommen. Dieser

doppelte Strom muß so oft erneuert werden, als es erforderlich ist um das Glycerin

von den Fettsäuren frei zu machen; jenes löst sich im Wasser auf, sobald es von den

Fettsäuren getrennt ist.

Wenn das am Boden des Kessels befindliche Wasser ziemlich mit Glycerin gesättigt ist,

zieht man es ganz oder theilweise durch den Hahn R ab,

wobei zu beachten ist, daß das etwa im Wasser suspendirte Fett nicht verloren geht.

Die Glycerin-Auflösung wird verwendet wenn es erforderlich ist. Das

abgezogene glycerinhaltige Wasser wird durch reines Wasser ersetzt; zu diesem Zweck

stellt man im Kessel B, B mittelst der Hähne d und V das Vacuum her, und

setzt das Rohr Q dann mit dem Wasserbehälter in

Verbindung; sobald das Wasser in den Kessel B, B

eingezogen ist, treibt man es durch Oeffnen der Hähne c

und d in den Kessel A,

A.

Dieselbe Verfahrungsweise dient zum Einbringen des Talgs in den Kessel A, A, nämlich aus einer Kufe worin er im flüssigen

Zustande erhalten wird; ich ziehe es jedoch vor, direct mittelst des Speisekessels

zu operiren. Nachdem man nämlich den Talg durch das Mannloch in den Speisekessel

gegeben hat, wird er entweder durch äußerliches Erhitzen desselben geschmolzen, oder

besser mittelst Wasser und Dampf, die man dem Hauptkessel entnimmt; nachdem der Talg

geschmolzen ist, treibt ihn die vorher beschriebene Wirkung der Hähne in den

Hauptkessel. Wenn man rohen Talg in den Kessel gibt, so muß man die Röhren an der

Eintrittsstelle mit Drahttuch oder feindurchlöchertem Blech füttern, um die Grieben

zurückzuhalten, welche sonst die Hähne verstopfen könnten.

Die Operation wird mit ununterbrochener Feuerung durchgeführt. Zur Sicherheit setze

ich den Manometer mit einem Schlagwerke in Verbindung, um den Heizer zu warnen,

falls der Druck den erforderlichen Grad überschreiten sollte.

Damit die Temperatur die erforderliche Gränze nicht überschreiten kann, construire

ich den Kessel so, daß die heißen Gase dem Kesselboden schnell entzogen werden

können, der auch mittelst eines Luftstroms abgekühlt werden kann; Fig. 3 zeigt die hiezu

dienende Anordnung.

Tafeln