| Titel: | Mabru's Verfahren zum Conserviren der Milch; Bericht des Hrn. Herpin. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. XXXVIII., S. 142 |

| Download: | XML |

XXXVIII.

Mabru's Verfahren zum

Conserviren der Milch; Bericht des Hrn. Herpin.

Aus dem Bulletin de la Société

d'Encouragement, Juli 1855, S. 400.

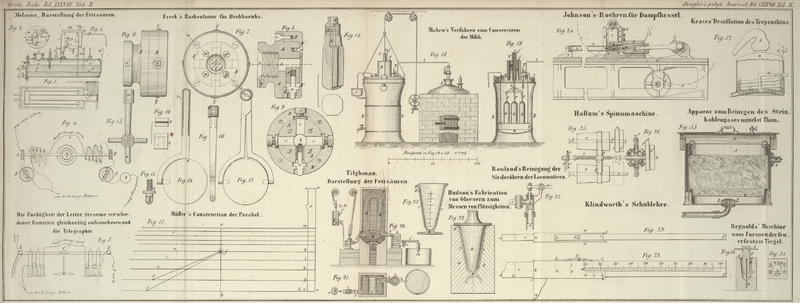

Mit Abbildungen auf Tab.

II.

Mabru's Verfahren zum Conserviren der Milch.

Die Conservirung der Milch ist stets ein Stein des Anstoßes in der Kunst des

Aufbewahrens der Lebensmittel gewesen.

Appert dampfte die Milch ab und concentrirte sie, ehe er

sie seinem Verfahren unterzog; er setzte Eidotter hinzu.

Hr. v. Lignac concentrirte die Milch ebenfalls in großen

und flachen Schalen; er setzte eine bedeutende Menge Zucker zu, um die Conservirung

der eingedickten Milch zu sichern. Um solche abgedampfte Milch zu benutzen, muß man

ihr etwa ebenso viel Wasser zusetzen, als ihr durch die Abdampfung entzogen ist.

Verschiedene Conserven-Fabrikanten setzten der Milch salzige Substanzen zu,

z.B. doppelt-kohlensaures Natron etc., wodurch jedoch der Geschmack und die

Eigenschaften dieses Nahrungsmittels mehr oder weniger verändert werden.

Unerachtet aller dieser Vorsichtsmaßregeln ist dennoch die nach den altern

Verfahrungsarten präparirte Milch noch häufig dem Verderben unterworfen.

Hrn. Mabru gelang es, die Milch in ihrem natürlichen

Zustande, mit allen ihren Eigenschaften, ohne Abdampfung, ohne Zusatz einer fremden

Substanz zu conserviren.

Sein (bereits im polytechn. Journal Bd. CXXXIII S.

449 besprochenes) Verfahren besteht darin, die in offenen metallenen

Büchsen oder Flaschen enthaltene Milch bis auf eine Temperatur von etwa 80°

C. zu erhitzen und sie dann abzukühlen, wobei jedoch ihre Berührung mit der Luft

fortwährend abgehalten werden muß.

Die von Hrn. Mabru angewendeten Mittel sind eben so

einfach als sinnreich. Die die Milch enthaltenden metallenen Büchsen oder Flaschen

müssen voll gehalten werden und oben mit einem senkrechten und engen Hals von

Blei- oder Zinnblech, etwa von 1 Centimeter (5 Linien) innerem Durchmesser,

versehen seyn. Diese Röhre steht mit einem oberen Behälter in Verbindung, der

ebenfalls Milch enthält und in welchen die in den Flaschen zuviel enthaltene Milch,

wenn sie von der Wärme ausgedehnt wird, übergeht. Die Oberfläche der in diesem Behälter

enthaltenen Milch ist mit einer dünnen Lage von Olivenöl bedeckt.

Man kann sich eine richtige Vorstellung von dem Apparat des Hrn. Mabru machen, indem man sich eine Flasche mittelst einer

senkrechten bleiernen, 1 Fuß hohen Röhre geschlossen denkt, welche oben in einen

Trichter endigt. Die Räumlichkeit der Flasche, so wie die senkrechte Röhre und der

Trichter, sind gänzlich mit Milch angefüllt, deren Oberfläche mit einer Oelschicht

bedeckt ist.

Zwölf oder fünfzehn Flaschen werden zusammen in ein großes verschlossenes Gefäß

gestellt, in dessen Inneres man Wasserdämpfe leitet, die in einem Kessel erzeugt

worden sind.

Die in dem Innern der Flaschen enthaltene Milch wird durch den Dampf auf 75 oder

80° C: erhitzt; der durch die Ausdehnung der Flüssigkeit veranlaßte Ueberfluß

geht in den obern Behälter oder den Trichter, ist aber stets gegen die Berührung der

Luft durch die Oelschicht auf seiner Oberfläche geschützt. Die Milch bleibt auf

diese Weise etwa eine Stunde der Einwirkung der Wärme ausgesetzt. Während dieser

Zeit entbindet sich die der Milch mechanisch beigemischte oder auch in ihr

aufgelöste Luft, welche nicht selten das Verderben der nach dem Appert'schen Verfahren präparirten Conserven veranlaßt,

vollständig durch die senkrechte Röhre und den Trichter, indem sie durch die

Oelschicht dringt.

Wenn alle in der Milch enthaltene Luft daraus entwichen, und der Proceß auf die

erforderliche Zeit ausgedehnt worden ist, so läßt man das Ganze langsam bis auf

20° C. abkühlen, indem man das Einströmen des Dampfes in den Apparat

abstellt. Die Milch, welche sich in der Wärme bedeutend ausgedehnt hatte, verdichtet

sich durch das Abkühlen und zieht sich zusammen; sie füllt den Raum der Flasche und

der darüber befindlichen Möhre gänzlich aus.

Es bleibt weder Luft in der Milch noch in der Flasche zurück; es befindet sich kein

leerer Raum im Innern der Flasche, weil die Flüssigkeit, welche sie enthält, dem

Druck einer Säule von 3 bis 4 Decimetern (1 Fuß Höhe) unterworfen ist.

Alsdann drückt man mittelst einer Zange die Bleiröhre unmittelbar über der Flasche

zusammen und verschließt dadurch die letztere vollständig, schneidet die Röhre über

der Zusammendrückung ab und verlöthet die gegliebene Spalte mit Zinnloth.

Wie man sieht, ist die Milch erhitzt worden, ohne daß sie mit der atmosphärischen

Luft in Berührung kam; sie ist von der Luft, welche sie enthalten konnte,

vollständig gereinigt.

Da die Flasche völlig gefüllt ist, so kann keine atmosphärische Luft eindringen; auch

ist in derselben kein leerer Raum vorhanden, so daß die Flüssigkeit im Innern nicht

schaukeln und eine Absonderung der Butter veranlassen kann.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß mittelst des beschriebenen Verfahrens die natürliche

Milch während mehrerer Monate, selbst mehrere Jahre lang aufbewahrt werden kann,

ohne daß man irgend einen Zusatz fremder Stoffe anwendet.

In Gegenwart einer Commission der Société

d'Encouragement wurden mehrere Metallflaschen mit Milch, welche acht Monate

vorher im Beiseyn derselben Commission präparirt worden war, geöffnet. Eine andere

Büchse, die im Julius 1853 präparirt und damals gehörig versiegelt worden war, wurde

ebenfalls im April 1855, nach ihrer Rückkehr von Brasilien, wo sie sechs Wochen

geblieben war, geöffnet.

Die in diesen Gefäßen, besonders in dem ersten enthaltene Milch, wurde allgemein als

vollkommen conservirt anerkannt; sie hatte einen guten Geschmack und Geruch, es

hatte sich daraus keine Butter abgeschieden, sondern nur etwas Rahm an dem obern

Theil des Gefäßes angesetzt, welcher sich aber leicht abblösen und mit der Milch

wieder vermischen ließ.

Obgleich die Milch in der einen Flasche fast zwei Jahre aufbewahrt worden war, so

glich sie doch in jeder Beziehung frisch gemolkener und erwärmter Milch; sie ließ

sich gut sieden und verhielt sich überhaupt wie frische Milch.

Man hat gegen den von Hrn. Mabru angewendeten Verschluß

einen Einwand gemacht, welcher auf den ersten Blick sehr wesentlich erscheint; er

besteht in dem möglichen, ja selbst wahrscheinlichen Zersprengen der ganz mit

Flüssigkeit angefüllten Gefäße, wenn dieselben in einer Mittlern Temperatur

aufbewahrt werden sollen, welche viel höher als diejenige unserer Breite ist.

Das Mittel zur Vermeidung dieser Unfälle ist sehr einfach; es besteht darin, die

Büchsen in einer Temperatur zu verschließen, welche der Mittlern desjenigen Landes

gleich ist, wohin die Gefäße bestimmt sind. Sind warme Länder die Punkte ihrer

Versendung, so verschließt und verlöthet man sie, wenn die Temperatur der

Flüssigkeit, die sie enthalten, 25 bis 60° C. beträgt; sollen sie in

Frankreich oder in einem andern Lande der gemäßigten Breiten bleiben, so läßt man

sie bis auf 20° erkalten.

Aus den hier mitgetheilten Thatsachen geht hervor:

1) daß Hrn. Mabru in der Kunst die Nahrungsconserven zu

präpariren, besonders aber hinsichtlich der Aufbewahrung der Milch, sehr wichtige Vervollkommnungen

eingeführt hat, welche, indem sie dieser Industrie einen neuen Weg eröffnen, in der

Folge zahlreiche nützliche Anwendungen veranlassen werden.

2) Daß Hr. Mabru die besonders hinsichtlich der

Conservirung der Milch von der Gesellschaft gestellte Preisaufgabe sehr genügend

gelöst hat.

Beschreibung der Abbildungen.

Fig. 18,

Aufriß des Apparates.

A der Dampfgenerator und sein Ofen.

f die Röhre welche den Dampf zum Apparat führt.

R Behälter, in welchem die Flaschen stehen. Derselbe ist

eine Art Ofen, welcher durch einen Deckel verschlossen ist, den man, wie Fig. 18 zeigt,

mittelst eines Systems von Stangen und Rollen handhaben kann.

T Thermometer zur Angabe der innern Temperatur des

erwähnten Ofens.

C Gefäß, in welchem sich die überschüssigen Dämpfe

verdichten und welches auch als Sicherheitsventil dient.

r Entleerungshahn.

Fig. 19,

senkrechter Durchschnitt des eigentlichen Apparats, nach der Achse des

Behälters.

b, b, b Milchflaschen, deren Anzahl 12 bis 15 beträgt

und die auf einer Schale P, P stehen, welche mittelst

Stangen fest an dem Deckel des Apparates hängt.

E conischer, mit Milch gefüllter Trichter, welcher der

Flüssigkeit, während ihrer Ausdehnung durch die Temperatur-Erhöhung, Raum

gibt. Ueber diesem Trichter ist eine Röhre mit einem Becher G angebracht, der eine geringe Oelmenge enthält, welche alle Verbindung

mit der äußern Luft abschließt.

f Schwimmer, welcher einerseits auf der Oelschicht und

andererseits auf einer kleinen Wasserwaage aufliegt, die in einem Cylinder M auf dem Deckel des Behälters R befindlich ist. Dieser Cylinder hat, wie man sieht, doppelte Wände, und

derjenige Theil desselben, welcher mit dem Behälter in Verbindung steht, wird durch

einen Stöpsel S verschlossen.

V ist eine Röhre, durch welche die Stange des Schwimmers

niedergeht und durch welche die Luft ausströmt, die sich während des Erhitzens der

Milch aus letzterer entwickelt. Endlich sind p, p, p bleierne

Röhren über den Flaschen, welche man zusammendrückt, abschneidet und verlöthet, um

den dichten Verschluß der Flaschen zu bewirken.

Tafeln