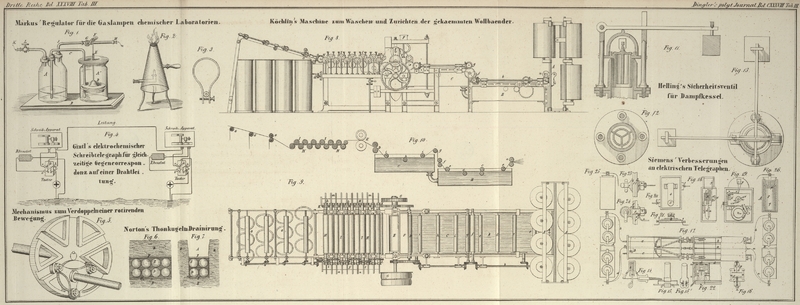

| Titel: | Maschine zum Waschen und Zurichten der Wollbänder, von den HHrn. Köchlin zu Mülhausen im Elsaß. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. XLVII., S. 172 |

| Download: | XML |

XLVII.

Maschine zum Waschen und Zurichten der

Wollbänder, von den HHrn. Köchlin zu Mülhausen im Elsaß.

Aus Armengaud's Génie industriel, Juni 1855, S.

331.

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Köchlin's Maschine zum Waschen und Zurichten der

Wollbänder.

Diese Maschine, Glättmaschine (lisseuse) genannt, hat den Zweck, die Bänder oder Dockte der gekratzten,

gekämmten oder auf irgend eine andere Art vorbereiteten Wolle, welche versponnen

werden soll, zu entfetten, zu waschen, auszudrücken, zu trocknen und zuzurichten.

Sie kann aber auch bei allen andern Faserstoffen angewendet werden, deren Fäden mittelst Wärme und

Spannung zugerichtet und geglättet werden können.

Nachdem die Wolle gekämmt, gekratzt oder auf sonstige Weise vorbereitet wurde, ist

sie noch mehr oder weniger mit Oel und andern erweichenden Substanzen imprägnirt,

von denen sie befreiet werden muß. Ehe sie dann aber versponnen werden kann, müssen

die Fasern noch zugerichtet und geglättet werden, um ihnen das Bestreben sich zu

kräuseln und zu verfilzen zu benehmen, d.h. ihnen durch Einwirkung der Wärme oder

der Feuchtigkeit und einer längern Spannung das Ansehen von andern Faserstoffen, wie

Seide oder Baumwolle, zu geben, damit sie die Eigenschaft erlangen, welche die

gekämmte Wolle so charakteristisch von der gekratzten unterscheidet.

Alle diese verschiedenen Processe und Arbeiten erfolgen im Allgemeinen eine nach der

andern, veranlassen mehr oder weniger Kosten und sind mehr oder weniger

langwierig.

Nachdem die Wollbänder entweder mit der Hand oder mit Maschinen gekämmt und

vorbereitet worden sind, werden sie, entweder einzeln oder in Strähnen, entfettet

und gewaschen, dann in diesem Zustande getrocknet; dieses Verfahren ist aber sehr

kostbar, verwirrt die Wolle nach dem Kämmen von Neuem und verfilzt sie stets mehr

oder weniger.

Zu der darauf folgenden Zurichtung und Glättung und um die oben erwähnte Wirkung zu

erreichen, wendet man verschiedene Mittel an, die aber alle nur unvollkommene

Resultate geben. Dahin gehören das Zusammendrehen zu Zöpfen, welche in einem

Behälter dem hineingeleiteten Wasserdampf ausgesetzt werden; die Zurichtung wobei

die Dochte längere Zeit der Feuchtigkeit ausgesetzt werden, während sie sehr fest

auf Spulen gewickelt sind; der Uebergang der Bänder von der Vorbereitung auf Röhren

und Cylinder, welche durch Dampf erhitzt werden und die mit den verschiedenen

Vorbereitungsmaschinen (wie Entfilzern und Strecken) verbunden sind. Auf denselben

Maschinen bringt man auch Trommeln an, die durch Dampf erhitzt sind und durch deren

Inneres die Wollbänder gehen, um dem directen Dampf ausgesetzt zu werden.

Durch alle diese verschiedenen Processe wird aber die Wolle stets mehr oder weniger

verdorben und nie vollkommen geglättet, besonders solche welche nur cardirt ist und

die sogenannten gekrempelt-gekämmten Gespinnste liefen.

Bei der von den HHrn. Köchlin erfundenen Maschine werden

alle diese verschiedenen Processe, das Entfetten, Waschen, Trocknen und Zurichten,

mittelst eines ununterbrochenen Durchganges bewirkt, wodurch wesentliche Ersparungen

und bessere Producte erlangt werden.

Fig. 8 stellt

einen Aufriß der Maschine dar;

Fig. 9 ist ein

Grundriß derselben;

Fig. 10

erläutert den Durchgang der Bänder durch die Becken und über die verschiedenen

Walzen und Cylinder.

Die zu entfettende und zu streckende oder zu glättende Wolle wird der Maschine in

fortlaufenden Bändern übergeben, wie sie die Hand- oder

Maschinen-Kämmerei, die Krempelei oder irgend eine andere Vorbereitung

liefert.

In Fig. 8 und

9 ist ein

Spulengestell A mit 12 großen Spulen dargestellt. Diese

zwölf Bänder gehen zuvörderst in ein erstes Becken, welches ein Seifenbad enthält,

worauf ein Paar Preßwalzen sie einem zweiten Bade zuführen, wo sie gänzlich

entfettet werden.

Ein anderes Walzenpaar preßt letzteres Bad aus; darauf folgt ein Waschen in frischem

Wasser, um alle zurückgehaltenen Seifentheile wegzunehmen.

Dieses Waschwasser wird dann durch ein Paar große Preßwalzen ausgepreßt.

Nachdem die Bänder diese Pressen verlassen haben, gehen sie nach und nach um eine

Reihe von eilf hohlen, mit Dämpfen erhitzten Cylindern herum, auf denen die Wolle

getrocknet, gestreckt, zugerichtet und geglättet wird., so daß beim Heraustreten aus

der Maschine die Bänder unmittelbar den Zieh- oder Streck-, den

Fein-Spulen- und den eigentlichen Spinnmaschinen zugeführt werden

können.

Das Spulengestell A, welches die Spulen mit der zu

entfettenden Wolle aufnimmt, kann 8, 12, 16 oder noch mehr Spulen halten, je nach

der Breite der Maschine und der Dicke der Bänder. Dicht davor befindet sich ein

Becken von Weißblech B, in welches man das Seifenbad

gibt, das schon in dem obern Behälter C benutzt worden

ist.

Die Bänder werden diesem Troge durch das Druckwalzenpaar a zugeführt, welches durch die liegende Welle b bewegt wird.

Im Innern des Troges B befindet sich ein anderes

Preßwalzenpaar c, welches ebenfalls durch Räderwerk

bewegt wird, wie man auf den Figuren deutlich sieht; diese Walzen erhalten die

Bänder horizontal auf der Oberfläche des Bades, während sie von der Führerwalze d und den Schwimmerwalzen e

gehörig in dasselbe eingetaucht werden.

Diese Bänder werden alsdann durch ein Paar Preßwalzen f

und die Ziehwalze g in den zweiten Trog C geführt, in welchem sich ebenfalls eine Führerwalze

h und eine Schwimmerwalze i befinden.

Von dort gehen die Bänder zu dem ersten Auspreß-Walzenpaare des Seifenbades

D, und darauf zum zweiten Paare E. Die eine von diesen Walzen ist, wie bei den

Waschwalzen, mit Band garnirt und erhält durch Hebel und Gegengewichte einen starken

Druck.

Zwischen und über den Cylindern D und E ist ein Becken angebracht, in weches frisches Wasser

läuft und von welchem ein Canal abgeht, der über der untern Walze E ausmündet, so daß ein vollständiges Abspülen

erfolgt.

G sind die Treib- und die Leerrolle der

Treibwelle, welche die Bewegung durch einen Treibriemen erhalten und sie mittelst

verschiedener Zahnräder fortpflanzen, die in den Figuren deutlich dargestellt

sind.

Sechs hohle kupferne Cylinder H, an den Enden mit

gußeisernen Köpfen j verschlossen, deren Zapfen mit

Stopfbüchsen k zum Einströmen und anderen l zum Ausströmen des Dampfes versehen sind, haben über

und zwischen sich fünf andere Cylinder I von derselben

Construction, damit die Bänder dicht auf die Peripherie der erstem gedrückt erhalten

werden.

Ein Räderwerk K dient dazu, von der Treibwelle G ab, die ganze Reihe der Cylinder H mittelst der Räder K' zu

bewegen, wie schon bemerkt wurde. Die Anzahl der Zähne der Getriebe K nimmt nach und nach ab, um eine Spannung zu

veranlassen, die dem Grade des Glättens und der Zurichtung der Fäden entspricht,

indem die Trockencylinder eine progressive Geschwindigkeit erhalten.

Räder L treiben die Cylinder I mittelst der untern Cylinder H.

M bezeichnet eine gußeiserne Dampfbüchse, in die eine

Dampfröhre ausmündet, und von welcher die Knieröhren m

ausgehen, um den Dampf in die Cylinder H und I zu leiten. N eine

Dampfbüchse, gleich der erstern, welche die Ausströmungsröhren n des Dampfes aufnimmt.

Eine Anordnung von Ziehwalzen O führt die aus den

Streck- und Glättcylindern hervortretenden Bänder in die darunter stehenden

Kannen. Diese Vorrichtung kann durch einen Apparat zum Aufspulen der Bänder, oder

auch durch eine Doublir- und Streckmaschine ersetzt werden.

Tafeln