| Titel: | Ueber einen von dem Mechaniker Siegfried Markus construirten Apparat zur Erzielung gleichförmiger Temperaturen mittelst einer Gaslampe; von Karl Ritter v. Hauer. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. LIII., S. 197 |

| Download: | XML |

LIII.

Ueber einen von dem Mechaniker Siegfried Markus construirten Apparat zur

Erzielung gleichförmiger Temperaturen mittelst einer Gaslampe; von Karl Ritter v. Hauer.

Aus dem Jahrbuche der k. k. geolog. Reichsanstalt, 1855,

S. 64.

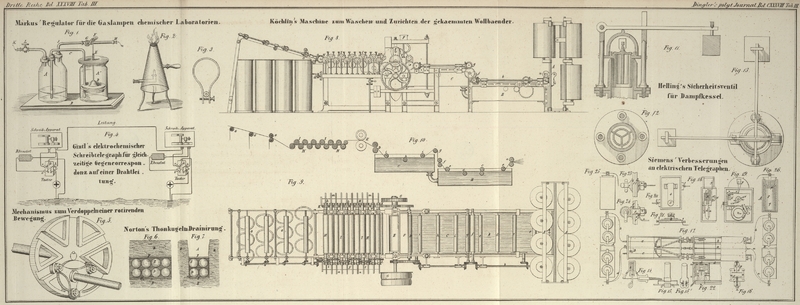

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

v. Hauer, über einen Apparat zur Erzielung gleichförmiger

Temperaturen mittelst einer Gaslampe.

Die Anwendung des Leuchtgases in chemischen Laboratorien, welche, abgesehen von der

Wohlfeilheit dieses Brennmaterials, so vielfältige Vortheile bietet, erscheint nur

dann minder geeignet, wenn es sich darum handelt, während längerer Zeit eine

gleichmäßige Temperatur mittelst einer Gaslampe hervorzubringen. Denn bekanntlich

unterliegt der Druck, welcher von den großen Gasometern ausgeübt wird, und der die

Zuströmung des Gases durch das ganze Röhrensystem bis zu den einzelnen

Ausflußöffnungen bewirkt, speciell hier in Wien zwei bedeutenden Schwankungen im Verlaufe von 24

Stunden, indem dieselben, wie es scheint, während des Tages geringe, bei beginnender

Stadtbeleuchtung hingegen stärker belastet werden. Außer diesen Hauptschwankungen

finden übrigens stets noch im Laufe des Tages und der Nacht, in Folge anderweitiger

Ursachen, kleinere Veränderungen in der Zuströmung des Gases statt, welche aber

immerhin merklich genug sind, um für den angedeuteten Fall sehr störend zu

werden.

Die folgende kleine Tabelle verdanke ich Hrn. Professor E. Hornig; sie enthält für einige Tage des Monates Mai dieses Jahres eine

Reihe von ihm angestellter Beobachtungen über den zu verschiedenen Stunden

stattgehabten Gasdruck. Der Druck ist in Zollen

Wasserhöhe ausgedrückt. Diese Zahlenangaben sind recht geeignet die

continuirlichen Schwankungen ersichtlich zu machen, denen die Zuströmung des Gases

unterworfen ist.

Datum.

Stunde.

Druck in

ZollenWasserhöhe.

Datum.

Stunde.

Druck in

ZollenWasserhöhe.

4.

10 V.

M.

1/2

5.

6 A.

1 1/8

„

1 1/2 N.

1/2

„

6 1/4 „

1 1/4

„

5 1/4 A.

5/8

„

6 3/4 „

2

„

6

„

3

6.

9 V.

M.

1/2

„

6 1/2 „

2

„

9 1/4

„

3/8

5.

12

M.

1/2

„

9 3/4

„

1/2

„

1 1/2 N. M.

3/8

„

12

M.

1/2

„

3

1/2 „

3/8

„

1 1/2 N. M.

3/4

„

4

1/4 „

1

7.

8 V.

M.

1/8

„

4

1/2 „

1/2

„

11 „

1/4

„

5

1/2 „

1 1/2

„

1 1/4 N. M.

3/8

„

5

3/4 „

1

„

5 „

3/4

Bei Versuchen, welche ich im Laboratorium der k. k. geologischen Reichsanstalt

anstellen ließ, handelte es sich darum, eine Flüssigkeit mehrere Tage hintereinander

möglichst gleichförmig zu erhitzen. Es machte sich hierbei das Bedürfniß recht

lebhaft geltend, vor der anzuwendenden Lampe eine Vorrichtung einschalten zu können,

welche die Zuströmung des Gases reguliren sollte. Wenn wie hier eine Flamme

erforderlich ist, welche tagelang ohne Unterbrechung fortbrennen soll, so liegt es

selbstverständlich am nächsten, eben nur auf eine Gasflamme zu reflectiren. Ich

forderte demnach Hrn. Siegfried Markus, Mechaniker am k.

k. physikalischen Institute, auf, einen Regulator für eine Gaslampe zu construiren,

welcher bewirken sollte, daß derselben, unabhängig von dem wechselnden Drucke des Gasometers, stets

ein gleiches Quantum an Gas zugeführt werde. Dieser talentvolle junge Mann, schon

anderwärtig bekannt durch seine Arbeiten im Gebiete der Mechanik, hat nun ein

Instrument vollendet, welches ganz geeignet erscheint dem gestellten Anforderungen

zu entsprechen, und somit überhaupt einem lange gefühlten Wunsche für chemische

Laboratorien Genüge leisten dürfte. Fig. 1 stellt diesen

Apparat in sehr verkleinertem Maaßstabe dar.

A und A' sind zwei

Glasgefäße, welche zum dritten Theile mit Wasser gefüllt sind und in

eingeschnittenen Vertiefungen der Unterlage B stehen.

A ist eine gewöhnliche Wulfische Flasche mit drei

luftdicht schließenden Korken, in welche drei Röhren ebenfalls luftdicht eingepaßt

sind. A' ist hingegen mit einer Metallplatte bedeckt,

die zwar durch einige an den Rand derselben befestigte und in das Glas

hineinreichende Korkstücke festsitzt, das Glas selbst aber nicht luftdicht

verschließt. Die beiden Gesäße sind durch das doppelt gebogene Glasrohr C verbunden, welches mit seinen beiden gleich langen

Schenkeln fast bis an den Boden der Gefäße reicht, ebenfalls mit Wasser gefüllt ist,

und daher das Niveau des Wassers in beiden Gefäßen auf gleicher Höhe erhält. D ist ein Schwimmer von Kork, der nach abwärts zu

conisch geformt ist. In dessen Mitte ist ein dünner Metallstab befestigt, welcher

durch die Hülse bei E leicht auf- und abwärts

geschoben werden kann, und dessen oberes Ende daher, je nach einer höheren oder

tieferen Stellung des Schwimmers, steigt oder sinkt. An seinem oberen Ende bei F ist dieser Metallstab mit einem Hebel durch einen

kleinen glatt geschliffenen Zapfen, der unter einem reckten Winkel zu dessen

senkrechter Richtung daran sitzt, in Verbindung gebracht, so zwar, daß der Zapfen in

die auf der Zeichnung ersichtliche schlitzartige Oeffnung des Hebels reicht. Es wird

durch diesen Schlitz des Hebels erzielt, daß der Metallstab bei einer Auf-

oder Abwärtsbewegung den Hebel nach auf- oder abwärts bewegen kann, ohne

seine senkrechte Stellung zu verändern. Der Hebel öffnet oder schließt durch diese

beiden Bewegungen den Hahn G, welcher an der, für den

Zufluß des Gases bestimmten Röhre H, J sitzt. Zu diesem

Zwecke wird die Röhre bei H durch ein Kautschukrohr mit

der das Gas zuführenden Oeffnung in Verbindung gebracht. Ist der Hebel G, F parallel mit der Röhre H,

J, so ist der Hahn bei G ganz geöffnet. In der

auf der Zeichnung ersichtlich gemachten Stellung ist daher der Hahn fast zur Hälfte

geschlossen.

Die innere Bohrung des Hahnes ist oval und so groß als das Kaliber der Röhre H, G. Aus der Röhre K, L

tritt das Gas wieder aus dem Apparate; sie wird daher an ihrem Ende bei K durch

einen Kautschukschlauch mit der anzuwendenden Lampe in Verbindung gesetzt. Der Hahn

L an derselben dient dazu, die Flamme auf jene Größe

zu bringen, welche sie dann constant beibehalten soll. Die Ausflußöffnung bei K ist etwas kleiner als das Kaliber der Zuflußrohre H, J.

Die Art der Wirkung des Apparates erklärt sich hiernach leicht. Läßt man das Gas bei

H eintreten, so wird auf die Wasserfläche in dem

Gefäße A ein Druck bewirkt, und es tritt, je nach der

Stärke dieses Druckes, eine größere oder geringere Menge Wasser durch das Heberohr

C in das andere Gefäß A'. Hierdurch wird bewirkt, daß das Niveau des Wassers im Gefäße A' steigt, wodurch der Schwimmer und mit ihm der

Metallstab E, F gehoben wird, welcher sonach mittelst

des Hebels den Hahn G in demselben Maaße schließt,

wodurch also bei wachsendem Drucke die Zuflußöffnung für das Gas immer kleiner wird.

Nimmt der Druck ab, so steigt aus A' Wasser in das

andere Gefäß zurück, es sinkt der Schwimmer und öffnet wieder mehr den Hahn der

Zuflußrohre H, J.

Aus dem Gesagten ergibt sich, daß die Lampe, welche mit dem aus dem Apparate

austretenden Gase gespeist zu werden die Bestimmung hat, nie mehr Gas benöthigen

darf, als bei dem Minimum des statthabenden Druckes, unter welchem dasselbe aus dem

großen Gasometer kommt, zuströmen kann, wenn die hervorzubringende Temperatur eine

constante bleiben soll. Die Größe der Lampe, welche man demnach in Gebrauch setzen

will, hängt von der Größe der Oeffnung, aus welcher das Gas ursprünglich erhalten

wird, und dem zu eruirenden Minimum des Druckes, unter welchem dasselbe zuströmen

kann, ab; ebenso bedingen daher auch diese beiden Größen die inneren Dimensionen für

die Zu – und Ausflußröhren (H, J und K, L) am Apparate selbst.

Der einzige bei diesem höchst einfachen Instrumente schwieriger zu construirende

Bestandtheil ist der Hahn der Zuflußröhre bei G, welcher

natürlich sehr leicht beweglich seyn und dennoch luftdicht schließen soll. Beide

Bedingungen sind an dem von Hrn. Markus construirten

Apparate vollkommen erreicht. Der Hahn befindet sich nämlich nicht in einer

conischen, sondern cylindrischen Bohrung eingelassen, und ist so gut eingeschliffen,

daß schon das geringe Gewicht des zu seiner Bewegung angebrachten kurzen Hebels eine

Abwärtsdrehung desselben verursacht, wenn man die Stange E,

F entfernt; dennoch schließt er aber vollkommen luftdicht.

Da ich diesen Apparat speciell zur Erhaltung von Temperaturen unter 100° C.

anfertigen ließ, so wurde derselbe als für diesen Zweck am geeignetsten mit einer kleinen Lampe von der

in Fig. 2

abgebildeten Form in Verbindung gebracht, welche gestattet, eine sehr kleine Flamme

hervorzubringen. Die Form dieser Lampe rührt von einem Muster her, welches zuerst

von Hrn. Prof. E. Hornig aus Berlin nach Wien gebracht

wurde. Diese Lampen sind wegen ihrer einfachen Construction und Wohlfeilheit, so wie

wegen des großen Vortheils, daß sie eine vollkommen rußfrei brennende Flamme geben,

sehr zu empfehlen. Dieselbe besteht aus einem conischen Mantel von Eisenblech, der

unten ganz offen und mit drei Füßen versehen ist. An seiner Spitze ist derselbe mit

einem feinen Metallgitter bedeckt. Durch das knieförmig gebogene Rohr wird das Gas

in das Innere des Mantels geführt und tritt gehörig mit Luft gemischt beim

Metallgitter aus. Die Dimensionen der Lampe, welche ich zu dem obigen Zwecke

anwende, sind um ein geringes größer als die beigefügte Zeichnung. Die weitere

Anwendung derselben ergibt sich von selbst. Der in Fig. 3 abgebildete, mit

einer Schraube versehene Quetschhahn ersetzt, als noch zweckmäßiger den Hahn bei L in Fig. 1. Es wird dieser an

den Kautschukschlauch, welcher die Lampe mit dem Apparat verbindet, angebracht und

gestattet die kleinsten Nüancen in Einstellung der Größe der Flamme. Er bietet den

Vortheil, sehr nahe an der Lampe angebracht werden zu können, wodurch jede

Veränderung bei einer Schließung oder Oeffnung an der Flamme der Lampe

augenblicklich ersichtlich wird, während bei einem von der Lampe entfernteren Hahn

diese Veränderungen immer erst nach einem gewissen Zeitintervall zu bemerken sind,

und daher eine Einstellung der Flamme auf einen gewissen Punkt erschweren.

Tafeln