| Titel: | Vereinfachung des Franke'schen parabolischen Centrifugalregulators für Dampfmaschinen. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. LXXIX., S. 322 |

| Download: | XML |

LXXIX.

Vereinfachung des Franke'schen parabolischen Centrifugalregulators für

Dampfmaschinen.

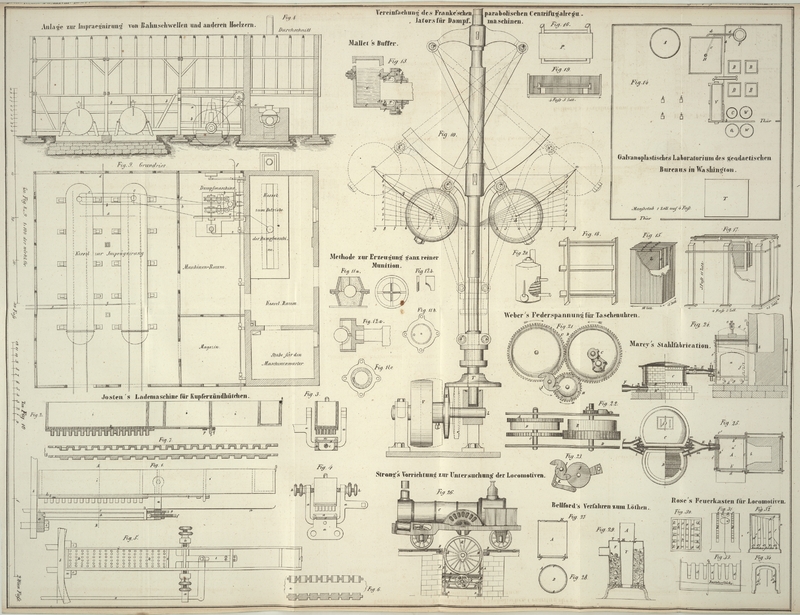

Mit einer Abbildung auf Tab. V.

Vereinfachung des Franke'schen Centrifugalregulators für

Dampfmaschinen.

Der empfindlichste und beste Regulator für Dampfmaschinen ist bekanntlich der von Franke erfundene (beschrieben im polytechn. Journal Bd. CVIII S. 321), wobei die Schwungkugeln

gezwungen sind, nach einer Parabel aufzusteigen, was dadurch erreicht wird, daß die

Kugeln mittelst Gabelstücken jede an einer kleinen Rolle hängen, welche Rollen auf

einer parabelähnlichen Curve laufen, die mit der durch den Schwerpunkt der Kugeln

gezogen gedachten eigentlichen Parabel correspondirt.

Der Grund warum dieser Regulator noch nicht häufiger in Anwendung gekommen ist, mag

wohl darin liegen, daß dessen Ausführung, wenn er richtig wirken soll, mehr

Aufmerksamkeit erfordert, als bei dem gewöhnlichen Watt'schen.

Fig. 10

stellt nun einen neuen Regulator dar, der die Theorie des Franke'schen Regulators mit der Einfachheit der Ausführung des Watt'schen vereinigt.

Es seyen mB und An Theile der nach der Umdrehungszahl des Regulators berechneten Parabel,

B und A die tiefste, m und n die höchste Stellung

der Kugeln. Nun halbire man den Parabelast mB in

q, so läßt sich durch die drei Punkte mqB ein Kreisbogen beschreiben, dessen Mittelpunkt

auf die entgegengesetzte Seite der stehenden Welle S,

nämlich nach b fallen wird. Wendet man dasselbe

Verfahren für den Parabelast An an, so wird für

Bogen Arn der Mittelpunkt nach a fallen.

Ueberzeugt man sich durch Verzeichnung in Naturgröße, so wird man finden, daß die

Kreisbogen sehr wenig von der Parabel abweichen, fast weniger als man beim Ausfeilen

einer Curve fehlen kann. Man hat somit gewissermaßen wieder einen Watt'schen Regulator, nur ist die Lage der Pendeldrehungspunkte a und b und sind die

Pendellängen aA und bB genau bedingt. Es ist daher nöthig, die Welle S auf ein kurzes Stück zu schlitzen, um die sich kreuzenden Arme aA und bB

durchzulassen.

Der Parameter der Parabel ist aber nach Franke gleich der

doppelten Endgeschwindigkeit, welche ein freifallender Körper in der ersten Secunde

erlangt, dividirt durch das Quadrat der zu erhaltenden normalen

Winkelgeschwindigkeit der Kugeln. Setzen wir den Parameter = p, so hat man p = 2g

/v² ferner sey n

die für den Regulator festgesetzte Umdrehungszahl in der Minute, so ist v = 2nπ

/60, woraus man dann erhält:

p = (5653 . 839)/n² in Wiener Fußen, oder

p = (1788 . 8)/n² in Metern.

Läßt man die Mittelpunkte der Kugeln bis auf 1 1/8, d. i. 1,125 p auseinandergehen, wie dieses in m und n der Fall ist, so dürfte sich so

ziemlich die gefälligste Form herausstellen, und wenn man nachfolgende Regel

beobachtet, so kann man sich auch das Verzeichnen der Parabel ersparen und hat unter

obiger Bedingung für die Entfernung der Mittelpunkte ab von einander, ab = 1/2 p; Entfernung mn =

1,125 p; die Pendellängen aA und bB genau = 1,062 p. Die Kugeln, welche nicht kleiner als 0,29 p seyn sollten, rathet man, um sie recht schwer zu

bekommen, mit Blei voll zu gießen.

In Wien, woher auch dieser neue Regulator stammt, wurden bereits. vier Stück

desselben ausgeführt, welche mit größter Empfindlichkeit arbeiten, daher die

allgemeine Anwendung desselben bestens empfohlen werden kann.

Bei dieser Gelegenheit sey noch der Bewegungs-Uebertragung von der liegenden

Welle L auf den Regulator Erwähnung gethan, welche dort

sehr anwendbar ist, wo man die Normalgeschwindigkeit der Maschine zeitweise ändern

muß.

Die Scheibe T an der feststehenden Welle ist unten ganz

flach, und ruht durch das Gewicht des Regulators auf der schmalen Scheibe K der liegenden Welle, da der untere Zapfen der

stehenden Welle nicht auf dem Grund seines Lagers aufsitzt, somit die Scheibe K die Scheibe T

durch Adhäsion in

Bewegung bringt. Die Scheibe K, welche mit einer

Riemenscheibe V in Verbindung ist, läßt sich auf der

Welle L verstellen, um einen Unterschied in der

Uebersetzung der Bewegung, somit, wie oben erwähnt, eine Aenderung der

Normalgeschwindigkeit der Maschine auf einfache Weise zu ermöglichen.

Wien, im April 1855.

A. D.

Tafeln