| Titel: | Lademaschine für Kupferzündhütchen; von J. H. Josten, Mechaniker in Ratingen bei Düsseldorf. |

| Autor: | J. H. Josten |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. LXXXV., S. 339 |

| Download: | XML |

LXXXV.

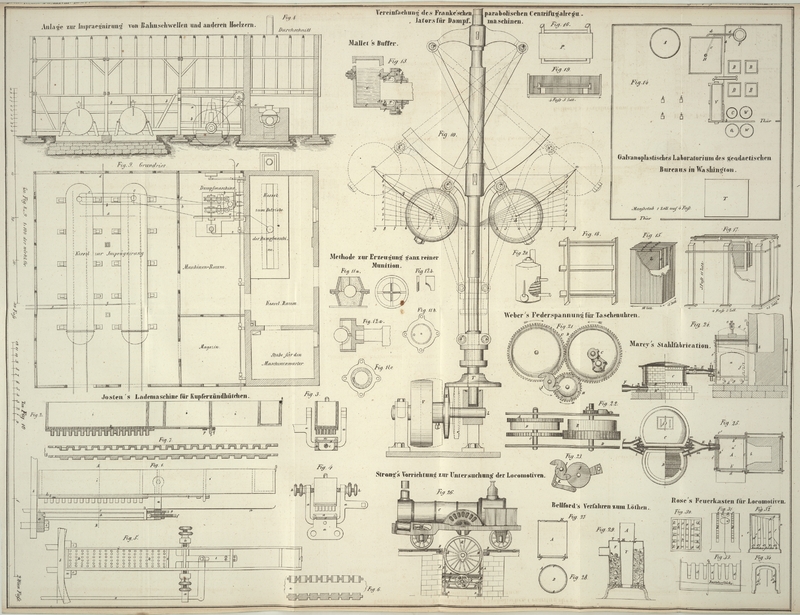

Lademaschine für Kupferzündhütchen; von J. H. Josten, Mechaniker in Ratingen bei Düsseldorf.Wir verweisen auf dessen Maschine zum Einpressen der Metalldecke in

Kupferzündhütchen, beschrieben S. 14 in diesem Bande

des polytechn. Journals.A. d. Red.

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Josten's Lademaschine für Kupferzündhütchen.

Die zu wiederholtenmalen stattgefundenen Explosionen beim Laden der Zündhütchen,

deren unmittelbare Folge die Zertrümmerung der ganzen Maschine, oft sogar bedeutende

Verletzungen des Betriebslocals und der mit dem Laden beschäftigten Arbeiter waren,

brachten mich auf den Gedanken eine Lademaschine zu construiren, welche ebenso

einfach in ihrer Zusammensetzung als sicher in ihren Verrichtungen seyn sollte.

Abgesehen von dem augenblicklichen Verlust bei einer derartigen Explosion, welcher

durch Zertrümmerung der Maschine entsteht und eine mehr oder minder lange

Arbeitsunterbrechung veranlaßt, ist der Umstand oft noch mißlicher, daß die Arbeiter

mit Furcht an das Laden gehen und Mancher deßhalb seine Stelle aufgibt, welcher

bereits dem Geschäfte nützlich zu werden versprach.

Bekanntlich spielt die Reibung bei den Explosionen die Hauptrolle, und es war wohl

keine kleine Aufgabe, bei möglichst wenig Reibung den dichtesten Schluß herzustellen,

besonders da die Gestalt der Maschine, wegen der vorhandenen Preßformen (Hand) und

sämmtliche beim Laden gebräuchlichen Werkzeuge beibehalten werden mußten. Dennoch

ist diese Aufgabe in meiner Lademaschine so vollkommen gelöst, daß wohl schwerlich

eine Explosion stattfinden kann. Zudem ist meine Maschine billiger wie die

gewöhnlichen (sogenannten Pariser) und kann in verhältnißmäßig kurzer Zeit von einem

guten Arbeiter hergestellt werden.

Diese Maschine (Fig.

1–5) besteht aus folgenden Theilen:

a gußeisernes Gestell oder Gerüst der Maschine;

b ein aus Schmiedeisen gebildeter Mantel, woran dieses

Gestell geschraubt ist;

c ein messingener Schieber, worauf die Preßform (Hand)

gelegt wird;

d Führungsstange für diesen Schieber (von Stahl);

e, e Schrauben, womit das Gestell an den Mantel

geschraubt wird;

f Stellschraube mit Gegenmutter zum Feststellen der

Führungsstange;

g Stellschraube zur Regulirung des Schiebers mit der

Ladeform;

h, h Stellschrauben (mit Gegenmuttern), in deren Spitzen

die eigentliche Lademaschine hängt;

i ein aus hartem, feinfaserigem Holze gebildeter Rahmen,

welcher durch Querstücke in verschiedene Fächer eingetheilt ist;

k ein aus dünnem Messing (Rothguß) gebildeter Boden für

die vordere Abtheilung dieses Rahmens;

l der eigentliche Ladeschieber (von Rothguß);

m Platte mit angegossenen Röhrchen, ebenfalls von

Rothguß;

n Deckplatte (aus gewöhnlichem Weißblech) auf dem untern

Schieber, worauf die Preßformen gelegt werden;

o Zugstange, womit der eigentliche Ladeschieber beim

Laden der Hütchen bewegt wird.

Fig. 1 stellt

die Maschine in der Seitenansicht dar, wobei man sich das Gestell a der Länge nach durchschnitten gedacht hat;

Fig. 2 ist ein

Längendurchschnitt der eigentlichen Lademaschine;

Fig. 3 ist die

vordere Ansicht der Maschine, vom Mantel aus gesehen;

Fig. 4 der

Querschnitt nach der Linie AB in Fig. 1;

Fig. 5 die

obere Ansicht der Maschine.

Fig. 6 ist der

Querschnitt des Ladeschiebers nach verbesserter Construction;

Fig. 6a der Querschnitt desselben Schiebers, bevor

derselbe gebohrt ist;

Fig. 7 der

Längendurchschnitt des Bodens (verbesserte Construction);

Fig. 7b derselbe vor der Bohrung. (Dieser Boden

bildet zugleich den Deckel auf dem Ladeschieber.)

Fig. 6 und

Fig. 7

sind in natürlicher Größe gezeichnet, alle andern Figuren im vierten Theil der wirklichen Größe. Gleiche Buchstaben bezeichnen in allen

Figuren dieselben Gegenstände.

Die Lademaschine ist wie gewöhnlich in einem besondern Raume (dem Füllraum)

aufgestellt, so daß sie durch eine Wand von den Arbeitern getrennt ist. Hinter

dieser Wand ist der schmiedeiserne Mantel b von

beiläufig 5' Höhe und 2 1/2' Breite auf eine passende Weise befestigt; seine

Eisenstärke beträgt wenigstens 5/8'', damit er nöthigenfalls Schutz bei einer

Explosion gewährt. Er ist nach derjenigen Seite, wo das Gestell a mit den zwei starken Schrauben e, e an ihm befestigt ist, etwas gebogen, wie dieß aus der Zeichnung

ersichtlich ist. An entsprechender Stelle, wo der Schieber c, worauf die Ladeform zu liegen kommt (nachdem dieselbe mit Hütchen

gefüllt worden), seinen Weg durch den Mantel macht, hat dieser eine Oeffnung, welche

der Form des Schiebers c und der Ladeform (Hand)

möglichst angepaßt ist, doch so, daß beide zugleich bequem durchgehen können, ohne

den Mantel zu berühren. An dem entgegengesetzten Ende des Gestells a sind zwei Lappen angegossen, welche im rechten Winkel

des Geleises nach oben stehen und die Muttern für die Stellschrauben h, h bilden, in deren Spitzen sich die eigentliche

Lademaschine bewegt. Jede dieser Stellschrauben ist mit einer Gegenmutter von

Messing versehen, welche mit der Hand, ohne Schraubenschlüssel, festgeschraubt wird.

Es ist an jeder Seite so viel Raum gelassen, daß eine Verstellung nach der einen

oder andern Seite möglich ist. Der untere Schieber c hat

hinten ebenfalls einen Lappen, der aber rechtwinkelig nach unten steht, in welchem

ein Loch gebohrt ist, um über das Gußstahlstängelchen d

zu greifen, das dem Schieber als Führung dient. Dieses Gußstahlstängelchen d steht nach dem Ende welches an den Mantel befestigt

ist, mit stumpfer Spitze in dem Gestell a, während es an

dem entgegengesetzten Ende durch die Stellschraube f

festgehalten wird. Ueber dieser Stellschraube f befindet

sich eine andere Stellschraube g, die dem Schieber d mit der Ladeform das Ziel seines Laufes bestimmt.

Wenn der Schieber d aus der Maschine herausgezogen wird,

um die Form welche gefüllt worden ist, mit einer andern zu wechseln, so könnten

einige Körnchen von der Zündmasse aus der Lademaschine auf das Gußstahlstängelchen

und das Geleise fallen und durch die Reibung welche beim Wiederhereinfahren des

Schiebers verursacht wird, sich entzünden. Diesem ist nun durch das Schutzblech n vorgebeugt, indem dasselbe etwas breiter als der

Schlitten und so lang ist, daß es auch dann noch der Führung und dem Geleise Schutz bietet, wenn der

Schieber ganz herausgezogen ist. Damit der Schieber nicht seitwärts ausgleite, ist

er an seiner untern Seite gleich einem Drehbankgeleise mit einer Nuth versehen, in

die ein entsprechendes Stück paßt, worauf er gleitet. Zum Festhalten der Preßformen

auf diesem Schieber dienen ein Paar einfache Stahlstifte, welche in die Löcher, die

jede Ladeform enthält, lose passen, damit die Form bequem und sicher hineingelegt

werden kann.

Rechts an dem Gestell a ist unter den angegossenen

Lappen, welche nach oben stehen, seitwärts ebenfalls ein Querstück angegossen, worin

sich ein vierkantiges Loch befindet. Es dient der Zugstange o als Leitung, wenn der Ladeschieber l bewegt

werden soll. Die andere Leitung für diese Zugstange ist in dem Mantel, worin ein

gleiches viereckiges Loch angebracht ist.

Der wichtigste Theil ist der Obertheil der Maschine oder die eigentliche

Lademaschine; ihre Herstellung erfordert die größte Genauigkeit, wenn der Zweck

vollkommen erreicht werden soll. Je leichter – unbeschadet der Festigkeit

– dieser Theil der Maschine dargestellt werden kann, um so weniger hat man

eine Explosion zu befürchten, und sollte sich dennoch eine ereignen, so ist eine

sehr leicht gebaute Lademaschine nicht so zerstörend als eine solche die ein

bedeutendes Gewicht hat. Dieses gründet sich auf meine praktische Erfahrung und ist

leicht erklärlich.

Der aus feinfaserigem Holze gearbeitete Rahmen i, welcher

durch mehrere Querstücke in verschiedene Fächer eingetheilt ist, hängt in den

Spitzen der Stellschrauben h, h und kann sich in diesen

auf- und abbewegen gleich einem Balancier. Das Ende desselben nach dem Mantel

zu, bildet den Fülltrog, dessen Boden aus der dünnen Messingplatte k gebildet und möglichst dicht mit Schrauben an der

untern Seite des Rahmens i befestigt ist. Dieser Boden

ist in Fig. 2

so gezeichnet, wie er in der gewöhnlichen Lademaschine geformt ist; in Fig. 7 jedoch

so, wie er in meiner verbesserten Lademaschine behufs der Verminderung der Reibung

angebracht ist; Fig.

7 zeigt ebenfalls den Boden, jedoch ohne die eingebohrten Löcher in der

vorigen Figur. Betrachtet man diese beiden Gegenstände, den Boden dieses Fülltroges

und den unmittelbar darunter liegenden Ladeschieber (Fig. 6), so ist es sehr

einleuchtend, daß diese Anordnung eine wesentliche Verminderung der Reibung zur

Folge haben muß. Der Boden ist, wie aus Fig. 7 deutlich zu

ersehen, zwischen den Löchern so viel als thunlich querüber ausgenommen, wodurch

mehr als 2/3 der reibenden Flächen wegfallen. Der Ladeschieber (Fig. 6) ist hingegen der

Länge nach, sowohl unten als oben, ausgenommen, wodurch derselbe also noch bedeutend

weniger Reibung verursacht. Er wird durch dieses Verfahren ganz geeignet, wenn er durchaus

von einerlei Dicke gearbeitet und auf dem Boden k

einerseits, auf die Röhrenplatte m andererseits gut

aufgeschliffen ist, sich ohne bedeutende Reibung zwischen diesen beiden ihn

umschließenden Platten zu bewegen.

Diese sämmtlichen Theile (der Boden k, der Ladeschieber

l und die Röhrenplatte m) sind von Rothguß, und müssen daher durchaus gut gegossen werden. Der

Schieber l geht zwischen dem Boden k und der Röhrenplatte m,

und wird durch zwei seitwärts aufgenietete Messingstreifen gegen das

Seitwärtsgleiten gesichert. Dieser Schieber ist nach hinten zu verlängert, und

enthält an dem Ende dieser Verlängerung bei p, q zwei

Knaggen angeschraubt, womit der Gang des Schiebers regulirt wird. Ist der Schieber

l in die der Zeichnung entsprechende Lage gebracht,

so ist er mit seinen eingebohrten Löchern (deren 102 sind) gerade unter denen im

Boden des Fülltroges, und kann das in diesen enthaltene Pulver (Zündmasse) in seine

glatt ausgebohrten Löcher aufnehmen. Wird er hingegen mittelst der Zugstange o (Fig. 5) in die Lage

gebracht wo statt des Knaggens q der Knaggen p an das dem Schwanz des Schiebers als Träger dienende

Querstück r stößt, so stehen seine Löcher mit denen in

der Röhrenplatte m in Verbindung, und es kann dann das

in den Löchern des Schiebers enthaltene Pulver durch die Röhrchen sicher in die mit

letzteren correspondirenden untergestellten Hütchen gelangen. Die Röhrchen an dieser

Platte sind von wesentlichem Vortheil, da sie das Pulver so sicher in die Hütchen

leiten, daß auch nicht ein Körnchern gestreut wird.

An dem andern Ende des Holzrahmens i ist dieser zu einem

Kästchen gearbeitet, in das ein Gewicht von Blei gestellt wird, um der Maschine das

Uebergewicht nach Hinten zu geben, weßhalb jenes Gewicht schwerer seyn muß als die

in dem Fülltroge enthaltene Masse. Es hat dieß zum Zweck daß, wenn die Hütchen mit

Zündmasse gefüllt sind, die Maschine das Bestreben hat sich von selbst von der

Preßform zu heben. Anstatt jenes Gewichtes wende ich jetzt eine Kautschukfeder an,

welche treffliche Dienste thut und das Herausnehmen der Maschine sehr erleichtert.

Um die Maschine, wenn die Preßform mit dem Schieber d

unter den Fülltrog geschoben ist, niederzudrücken, wird an dem Ende des Holzrahmens

i, wo sich das Kästchen für das Bleigewicht

befindet, eine Schnur eingebunden, die über eine Rolle geführt durch die Wand in das

Arbeitszimmer geleitet ist, wo die Hütchen, nachdem sie gefüllt sind, gepreßt

werden, und dort auf geeignete Weise mit einem Fußtritt in Verbindung steht, so daß

der das Laden besorgende Arbeiter mit der einen Hand den Schieber l mit der Ladeform hinein schiebt, mit der andern Hand

die Zugstange o führt um die Hütchen zu füllen, und mit dem Fuß die

Maschine, während er füllt, niederdrückt.

Diese Maschine arbeitet so sicher und genau, daß sie nichts zu wünschen übrig läßt

und hat eben sowohl die Furcht der Arbeiter vermindert, als sich den Beifall der

Fabrik-Herren erworben. Auch sind bereits mehrere dieser Maschinen

angefertigt worden, die sowohl einfache als mehrfache Ladungen liefern, und mit dem

besten Erfolge benutzt werden.

Tafeln