| Titel: | Mechanismus mit gleichmäßiger Federspannung für Taschenuhren, welchen sich J. V. Weber zu London am 28. Nov. 1854 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. LXXXVI., S. 343 |

| Download: | XML |

LXXXVI.

Mechanismus mit gleichmäßiger Federspannung für

Taschenuhren, welchen sich J. V.

Weber zu London am 28. Nov. 1854

patentiren ließ.

Aus dem Practical Mechanic's Journal, Juli 1855, S.

86.

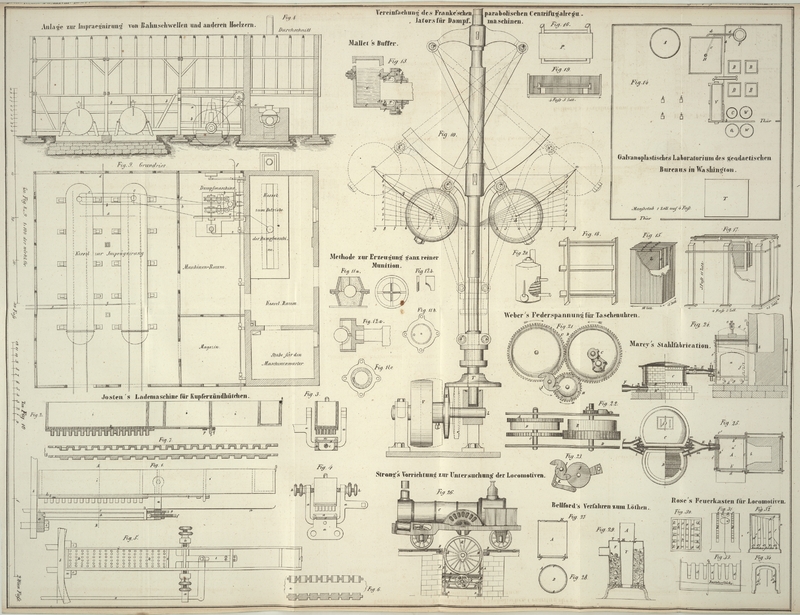

Mit Abbildungen auf Tab.

V.

Weber's Mechanismus mit gleichmäßiger Federspannung für

Taschenuhren.

Diese sinnreiche Vorrichtung ersetzt die gewöhnliche Schnecke und Kette der

Standuhren, Taschenuhren und Chronometer, und bezweckt einen gleichförmigen Druck

auf das Werk während der ganzen Zeit zwischen den Perioden des Aufziehens.

Bekanntlich wird bei einer gewöhnlichen Taschenuhrfeder die in Folge ihres Ablaufens

allmählich stattfindende Kraftverminderung durch die Schnecke wieder ausgeglichen,

indem die Kraft vermittelst der Kette auf einen stetig abnehmenden Hebelarm wirkt.

Bei Weber's Anordnung dagegen wird das Werk durch eine

Feder getrieben, welche stets die gleiche Spannung beibehält; es mag dieses paradox

erscheinen, und doch verhält es sich so.

Der zur Erreichung dieses Zweckes dienende einfache Mechanismus ist durch die Figuren 21,

22 und

23

dargestellt. Fig.

21 ist der Grundriß, Fig. 22 die Seitenansicht

der Vorrichtung. Das Uhrwerk wird durch das Stirnrad A

getrieben, welches an das Federhaus B befestigt ist. Die

Feder selbst ist auf gewöhnliche Weise mit dem einen Ende an das Federhaus, mit dem

andern Ende an die Spindel befestigt, um welche das Federhaus mit dem Rade A rotirt. Die Spindel, an welche das innere Ende der

Feder B befestigt ist, enthält ferner ein Stirnrad C, welches mit einem Stirnrade D in Eingriff steht. Dieses letztere ist an das Federhaus E befestigt, das eine stärkere Feder umschließt. Die

Spindel dieser Feder

enthält ein Sperrrad mit Sperrkegel F, und die bekannte

Vorrichtung G, durch welche dem Aufziehen ein Ziel

gesetzt wird. Das Stirnrad D greift in ein Rad H, auf dessen Fläche acht drehbare Stifte vertheilt

sind. I ist ein Rad mit doppelter spiralförmiger

Krümmung, dessen Spindel an ihrem andern Ende ein Getriebe enthält, welches mit dem

Rade A in Eingriff steht. Die Räder haben ein solches

Verhältnis daß das Rad I auf jede Drehung des Rades H vier Umdrehungen macht. Um das Werk in Gang zu setzen,

zieht man zuerst die Feder E auf, und setzt diese

Manipulation fort, bis auch die Feder B zur

erforderlichen Spannung aufgezogen ist. Die Feder E

wirkt auf die Spindel der Feder B vermittelst der Räder

D, C, und die beiden Federn befinden sich im

Gleichgewichte, so lang sie frei auf einander wirken können. Hierauf bringt man die

Räder H und I an ihren Platz

und zieht die Feder D so weit auf als es geht. Das

Spiralrad hindert alsdann die Feder E, weiter auf die

Feder B zu wirken, indem die Wirkung der Stifte des

Rades H beinahe gegen den Mittelpunkt des Rades I hin gerichtet ist. Die Feder B kann aber mittelst des Rades A frei auf den

Mechanismus der Uhr wirken, wobei das Rad A das

Spiralrad I dergestalt dreht, daß dasselbe die Drehung

des Rades H gestattet, indem die Feder E das letztere beständig zu drehen strebt. Diese

Bewegung des Rades H gestattet der Feder E auf die Spindel der Feder B zu wirken; und die Curve des Spiralrades I

ist so berechnet, daß die der Spindel der Feder B

ertheilte Größe der Drehung genau der Drehung des Rades A gleich ist, so daß die Feder B so lange in

gleichmäßiger Spannung bleibt, als die Feder E auf sie

wirkt, obgleich das Rad A das Uhrwerk beständig im Gang

erhält.

Diese Anordnung bietet unter anderem den Vortheil dar, daß die Uhr während des

Aufziehens in richtigem Gang bleibt; denn das Aufziehen der Feder E kann die Spannung der Feder B während dieser Manipulation nicht afficiren.

Die Stifte des Rades H sind beweglich, und sobald ein

Stift das innere Ende des Spiralrades I erreicht, so

tritt er zurück und läßt den andern hervorragenden Theil des letztern über sich

hinweggehen. Die Bewegungen der Stifte werden durch eine in Fig. 23 dargestellte

Federvorrichtung regulirt. Diese besteht aus einer elastischen Scheibe J, welche an das Uhrgestell befestigt ist, und eine

Centralöffnung besitzt, durch welche die Spindel des Rades H tritt. Diese Scheibe ist so beschaffen, daß sie jeden Stift vorwärts

drängt, sobald derselbe in eine Lage kommt, in welcher er auf das Rad I wirken kann, und ihnen zurückzutreten gestattet, wenn

eine der Hervorragungen des Schneckenrades über ihn hinwegzugehen hat. Die Spindel des Rades I hat in geschlitzten Lagern einigen Spielraum. K ist ein Winkelhebel, dessen einer Arm auf die Spindel

wirkt, und dessen anderer Arm eine schräge Kante hat, so daß er auf die elastische

Scheibe J wirken kann. Durch diese Vorrichtung wird der

Druck gegen die Spindel des Rades I bedeutend gemildert,

indem er das Bestreben hat einen Arm des Hebels K gegen

die Scheibe J zu drücken und das Rad H gegen sein oberes Lager zu heben. Die Aenderungen in

der Wirkung der Feder in Folge des Temperaturwechsels lassen sich dadurch

compensiren, daß man den Hebel K aus zwei Metallen, z.B.

Stahl und Messing, zusammensetzt, welche sich in Folge eintretender

Temperaturveränderungen ungleich ausdehnen oder zusammenziehen.

Tafeln