| Titel: | Verschlossene Oefen zur Eisenfabrication, von Rob. Mc. Call zu Pallas-Kenry, in der irischen Grafschaft Limerick. |

| Fundstelle: | Band 138, Jahrgang 1855, Nr. CVII., S. 418 |

| Download: | XML |

CVII.

Verschlossene Oefen zur Eisenfabrication, von

Rob. Mc. Call zu

Pallas-Kenry, in der irischen Grafschaft Limerick.

Aus dem London Journal of arts, Novbr. 1855, S.

284.

Mit Abbildungen auf Tab.

VI.

Mc. Call verschlossene Oefen zur Eisenfabrication.

Diese, am 8. Januar 1855 in England patentirte Erfindung betrifft die Anwendung

verschlossener Oefen zur Reduction und Schmelzung von Eisenerzen, sowie zur

Stahlfabrication.

An dem verschlossenen Ofen sind Ventile oder Register angebracht, zur Regulirung der

zum Schmelzen der Erze in demselben erforderlichen Hitze; Rauch und Gase, die sich

im Ofen entwickeln, werden zum Trocknen, z.B. des Brennmaterials, benutzt, indem man

sie mittelst einer Röhre ableitet, welche an der Seite des Ofens und in der Nähe

seines obern Theiles angebracht ist. In Verbindung mit dem verschlossenen Ofen

wendet der Erfinder Luftkammern an, nebst warmer oder kalter Gebläseluft, um in dem

Ofen den erforderlichen Zug hervorzubringen. Werden aber die Oefen nicht zum Rösten,

sondern nur zum Schmelzen der Eisenerze benutzt, so verschließt man die Luftkammern

durch Schieber, die an zweckmäßigen Stellen angebracht sind. Das zur Reduction und

Schmelzung der Erze, so wie zur Bereitung des Stabeisens und des Stahls dienende

Brennmaterial ist Torf oder Holzkohle. Der Torf wird entweder in seinem natürlichen Zustande, oder als

zusammengepreßter oder als präparirter Torf angewendet; letzterer besteht aus einem

Gemenge von etwa gleichen Theilen Torf und kleinen Anthracitkohlen, die mittelst mechanischen

Drucks vereinigt werden, indem sie auch dadurch ihre Ziegelform erhalten.

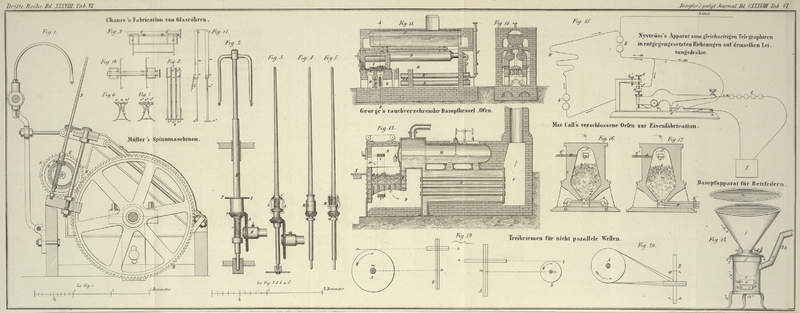

Fig. 16 und

17 sind

zwei senkrechte Durchschnitte des Ofens; letzterer zeigt die Anordnung der

Luftkammern wenn der Ofen zum Rösten von Eisenerzen angewendet werden soll. a, a ist das Gestell des Ofens; b der Schacht desselben; c die Kappe, welche

aus denselben Materialien besteht wie der Schacht; c'

eine mit einem Schieber versehene Oeffnung, um die zu röstenden oder zu schmelzenden

Materialien, Erze und Kohlen, in den Ofenschacht zu bringen; in größere Oefen müssen

mehrere Thüren angebracht werden. d ist eine eiserne

Röhre, durch welche der Rauch und die Gase abziehen. Das eine Ende dieser Röhre ist

in der Nähe der Kappe oder des Gewölbes in die Ofenmauer eingelassen, während das

andere Ende mit dem Raume in Verbindung steht, worin sich das zu trocknende

Brennmaterial befindet. Diese Röhre d ist mit einem

adjustirenden Ventil oder Schieber d' versehen, welcher

zur Regulirung der durch die Röhre ziehenden Hitze dient. e ist eine von den gewöhnlichen Windröhren mit Düse, von denen zwei oder

mehrere vorhanden seyn können. Mit Ausnahme der Kappe c

und der Röhre d hat der Ofen gänzlich die Form eines

gewöhnlichen Eisenhohofens.

Der in Fig. 17

dargestellte Ofen ist sehr zweckmäßig zum Rösten der Erze; er ist dem in Fig. 16

abgebildeten ähnlich. Zum Röstproceß ist er dadurch anwendbar gemacht, daß man

Kammern g eingerichtet hat, welche aus Ziegelsteinen

bestehen und die Stelle der Düsen und Windröhren einnehmen; durch dieselben wird dem

Ofen ein atmosphärischer Luftstrom zugeführt. g' ist ein

Register zum Verschluß der Kammer, wenn sie nicht zum Rösten benutzt wird. Durch

diese Mittel wird ein Zug in dem Ofen bewirkt, während man bisher bloß das

mechanische Gebläse angewendet hat; nöthigenfalls können die Luftkammern in

Verbindung mit den gewöhnlichen Windröhren des Gebläses, mit kalter oder heißer

Luft, angewendet werden. Was nun das Verfahren betrifft, um mit Hülfe eines auf die

beschriebene Weise eingerichteten Ofens Eisenerze zu schmelzen, so ist es ganz das

gewöhnliche, nur ist es besser Erze und Zuschlagskalk zwischen Quetschwalzen zu

zerkleinern und sie in dieser Form aufzugeben.

Tafeln