| Titel: | Sicherheitsventile für Dampfkessel, bei welchen sich die den Belastungshebeln angehängten Gewichte von selbst abhängen, sobald die bestimmte Maximaldampfspannung im Kessel überschritten wird, so daß die Lüftungsöffnungen der Ventile die Größe des gesetzlich vorgeschriebenen Ausströmungs-Querschnittes erhalten; construirt von Joh. Boley, technischer Dirigent der mechanischen Baumwollspinnerei und Weberei zu Augsburg. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. I., S. 2 |

| Download: | XML |

I.

Sicherheitsventile für Dampfkessel, bei welchen

sich die den Belastungshebeln angehängten Gewichte von selbst abhängen, sobald die

bestimmte Maximaldampfspannung im Kessel überschritten wird, so daß die

Lüftungsöffnungen der Ventile die Größe des gesetzlich vorgeschriebenen

Ausströmungs-Querschnittes erhalten; construirt von Joh. Boley, technischer Dirigent der

mechanischen Baumwollspinnerei und Weberei zu Augsburg.

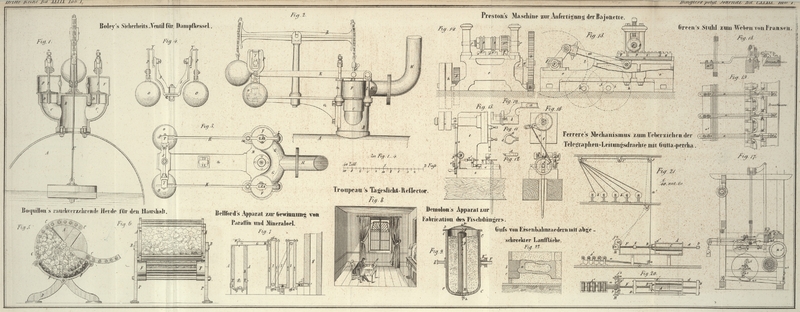

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Boley's Sicherheitsventile für Dampfkessel.

Jeder Techniker, der mit Dampfkesseln zu thun hatte, machte wohl schon die

Beobachtung, daß, obgleich die Sicherheitsventile abbliesen, die Dampfspannung im

Kessel dennoch zunahm, und gar Manchem mag es schon begegnet seyn, daß ihm, trotz

der sich in bester Ordnung befindenden Sicherheitsventile, das Quecksilber aus dem

Manometer gejagt wurde, selbst dann, wenn dasselbe für einen höhern Druck construirt

war, als derjenige ist, bei welchem die Ventile abblasen mußten. Die Dampfspannung

hatte also unbestreitbar noch zugenommen, während die Sicherheitsventile von ihren

Sitzen gehoben waren.

Der Grund, warum die Dampfspannung im Kessel selbst während des Abblasens der

Ventile, und selbst bei Ventilen von einem solchen Durchmesser, daß durch die lichte

Oeffnung ihrer Sitze leicht doppelt so viel Dampf entweichen kann, als der Kessel zu

liefern im Stande ist, noch zunimmt, ist offenbar kein anderer als der, daß sich die

Ventile nicht hoch genug heben, um allen erzeugten Dampf durchzulassen. Beobachtet

man ein eben abblasendes Ventil, so findet man in der That, daß es immer nur äußerst

wenig von seinem Sitze gehoben wird, was auch dann noch der Fall ist, wenn die

Dampfspannung im Kessel um eine oder mehrere Atmosphären größer ist, als diejenige,

bei welcher das Ventil abzublasen angefangen hat, und selbst bei Ventilen mit

directer Belastung. Bei solchen mit Federzuhaltung trifft dieß noch mehr ein; denn

jede Ventilerhebung bringt eine Federbiegung, und diese eine größere Federspannung

hervor. Die gewöhnlichen Sicherheitsventile sind deßhalb, wenn sie nicht

außerordentlich groß sind, so daß selbst bei sehr geringer Lüftung aller erzeugte

Dampf entweichen kann, eher ein Warnungszeichen für den Kesselheizer, als ein

wirkliches Schutzmittel gegen das Zerspringen der Kessel, oder gegen eine über die

erlaubte Maximaldampfspannung gehende Spannung im Kessel. Der Grund, warum die

Ventile sich weniger hoch heben als man vermuthen sollte, mag in dem geringen

Seitendruck des ausströmenden Dampfstrahles zu suchen seyn.

Soll das Sicherheitsventil seinen Zweck erfüllen, und einen wirklichen Schutz gegen

zu große Dampfspannungen gewähren, so muß dasselbe so eingerichtet werden, daß es

von dem Augenblicke an, wo es abzublasen anfängt, die größte erlaubte Spannung im

Kessel also erreicht ist, nicht mehr hindernd auf die Ausströmung des Dampfes

einwirken kann. Dieß ist offenbar nur dann möglich, wenn seine Belastung oder das

dem Hebel angehängte Gewicht im Augenblicke des Abblasens abgenommen wird; denn dann

wird sich das Ventil leicht so hoch heben, daß der Querschnitt der ringförmigen

Ausströmungsöffnung dem lichten Querschnitte des Ventilsitzes gleichkommt, bei

welcher Größe der Ausströmungsöffnung dann eine weitere Zunahme der Dampfspannung

unmöglich ist.

Das eben Gesagte kam bei Gelegenheit einer Dampfkesselprobe zur Sprache, und Hr. Boley, die Richtigkeit desselben einsehend, construirte

nun eine äußerst einfache und zweckmäßige Vorrichtung, die, da sie allen

Anforderungen vollkommen entspricht, weitere Verbreitung und häufige Nachahmung mit

Recht verdient, auch nicht mehr bloß ein Project ist, sondern sich, mehrfach

ausgeführt, seit längerer Zeit bewährt hat. Dieselbe ist in den Figuren 1, 2, 3 und 4 abgebildet, und zwar

stellt Fig. 1

einen Durchschnitt der Ventile, Fig. 2 eine Seitenansicht

derselben, und Fig.

3 eine Ansicht von oben dar, während Fig. 4 der Träger für die

Stellwinkel ist.

Auf den Dampfkessel A ist ein gußeiserner Hut B befestigt, an welchen rechts und links zwei kurze,

aufwärts gebogene Röhrenstücke C angegossen sind, die

wie gewöhnlich zur Aufnahme der Ventilsitze und Ventile D bestimmt sind. Mitten auf den Hut B ist eine

kleine Stopfbüchse aufgeschraubt, durch welche die Schwimmerstange E geht. Sowohl der Schwimmer, als auch die Ventile haben die gewöhnliche

Einrichtung. Letztere sind durch zwei cylindrische Gehäuse oder Kapseln F bedeckt, welche durch die Verbindungsröhre G mit der Dampfabzugsröhre H

in Communication stehen, so daß wenn die Ventile gehoben sind, der Dampf sich nicht

im Kesselhause verbreiten kann, sondern durch H

abgeführt wird. Mitten durch die Kapseln F gehen die

zwei cylindrischen Stifte I, welche mit ihren unteren,

conischen Enden auf die Ventile drücken, während ihre oberen Enden auf gewöhnliche

Weise mit den Belastungshebeln K zusammenhängen. Diese

letzteren haben ihren Drehungspunkt auf den Säulchen L,

welche zugleich, wie auch die Säulchen M, die Bestimmung

haben, die Kapseln F an Ort und Stelle zu halten. Auf

den Säulchen M ist die Führung für die Belastungshebel

angebracht, und durch die Stellschrauben N, welche oben

durch dieselbe gehen, ist die Höhe, auf welche der Hebel sich nach abgenommenem

Gewichte erheben soll, regulirbar. Sie dienen überhaupt dazu, ein zu hohes Heben des

Belastungshebels, wodurch die Ventile aus ihren Sitzen kämen, zu verhüten. Die

Vorrichtung, durch welche die an die Hebel K angehängten

Gewichte oder auch Federwaagen in dem Augenblicke abgelöst werden, in welchem sich

das Ventil hebt, besteht nun in Folgendem.

Die Gewichte O sind nicht direct an die Hebel K angehängt, sondern hängen in Zangen P, deren Arme sich aber nicht kreuzen, so daß die Zangen

sich öffnen, wenn ihre längeren Arme gegen einander bewegt werden. Zur Aufnahme der

Zangen sind die Enden der Hebel K geschlitzt, und die

Verbindung mit denselben geschieht einfach dadurch, daß die Drehungsachsen der

Zangenarme auch durch die geschlitzten Hebelenden hindurchgehen. Wird nun in das

durch die kurzen Arme gebildete Maul einer Zange das Auge des Gewichtes O eingehängt, so wird erstere das Bestreben haben, sich

zu öffnen, da das Gewicht auf die inneren schiefen Flächen des Zangenmaules wirkt.

Soll demnach die Zange geschlossen bleiben, und das Gewicht so halten, als wenn es

direct an den Hebel angehängt wäre, so muß irgend ein Körper zwischen die längeren

Zangenarme gebracht werden, der ihre gegenseitige Annäherung verhindert. So lange

dieser Körper sich zwischen den längeren Zangenarmen befindet, oder die Zange ihre

Lage gegen denselben nicht ändert, wird ein Oeffnen der Zange unmöglich seyn, und

das Gewicht O wird an den Hebel K angehängt bleiben, und folglich das dazu gehörende Ventil wie gewöhnlich

niederdrücken oder belasten. Da nun der Hebel K mit der

Zange P sich etwas hebt, sobald das Ventil abzublasen

anfängt, und die Bewegung der Zange viel größer ist als diejenige des Ventiles

selbst, so wird der Körper, welcher die Zange geschlossen erhalten soll, so lange die Dampfspannung nicht zu

groß ist, eine feste, unverrückbare Lage bekommen können.

Hr. Boley ordnete die Sache auf folgende Weise an: An den

Hut B ist ein Träger Q

angeschraubt, auf welchem nicht nur die Säule für den gewöhnlichen Schwimmerhebel

R steht, sondern auf dessen Ende auch noch ein

Gabelstück S, Fig. 4, befestigt ist. Mit

jedem der beiden Gabelarme ist ein Stellwinkel T

verbunden, welcher mit einem Schlitze versehen ist, so daß er, wenn die ihn haltende

Schraube nachgelassen wird, höher oder tiefer gestellt werden kann. Der Horizontal

umgebogene Theil dieser Stellwinkel tritt nun zwischen die rechts und links von der

Gabel befindlichen Zangen, d.h. ihre längeren, am Ende einwärts gebogenen Arme ein,

und verhindert so lange die Zangen sich zu öffnen, als die umgebogenen Zangenarme

nicht über die Stellwinkel T gehoben sind. So lange also

die Dampfspannung im Kessel nicht zu groß geworden und das Ventil nicht gehoben ist,

wird das an die Zange P angehängte Gewicht O das Ventil belasten und dasselbe geschlossen erhalten;

ist aber die Dampfspannung so gewachsen, daß sie hinreicht, das Ventil etwas zu

heben, so treten auch augenblicklich die umgebogenen Zangenarme über die Stellwinkel

T, und da sich nun die Zangen ungehindert öffnen

können, so werden sie die Gewichte fallen lassen. Es wird also nur der unbelastete

Hebel noch auf das Ventil drücken, und letzteres hebt sich jetzt leicht so hoch, daß

aller vom Kessel erzeugte Dampf entweichen kann.

Da die Stellwinkel T auf der Gabel S verschiebbar gemacht wurden, so kann man nach Belieben die Vorrichtung

leicht so einstellen, daß die Gewichte entweder in dem Augenblicke abfallen, in

welchem die Ventile abzublasen anfangen, oder erst dann, wenn die Ventile schon bis

auf eine gewisse Höhe von ihren Sitzen gehoben sind. Im ersten Falle werden die

Stellwinkel so weit abwärts gerückt werden müssen, daß ihre oberen Ecken gerade noch

mit den unteren Ecken der Zangenarme in Berührung kommen; im zweiten werden sie um

eine oder mehrere Linien höher gestellt werden müssen, so daß der Hebel schon eine

Bewegung von eben so vielen Linien gemacht haben muß, ehe die Zangen sich öffnen

können.

Die Reibung der Zangenarme an den Stellwinkeln T, welche

man dem Boley'schen Mechanismus vielleicht zum Vorwurfe

machen könnte, läßt sich fast beliebig klein machen, da man die schräge Fläche im

Maule der Zange so anordnen kann, daß das Gewicht der auswärts gebogenen Zangenarme

beinahe allein hinreicht, um die Zange geschlossen zu erhalten. Es werden demnach

die Zangenarme nur ganz leise an die Stellwinkel angedrückt werden, und die Reibung,

welche außerdem noch durch Härten und hohe Politur verringert werden kann, wird dann

sehr klein ausfallen.

Es braucht kaum erwähnt zu werden, daß man, um das Auffallen der Gewichte oder der

angehängten Federwaagen auf den Kessel zu verhüten, letztere noch an eine Kette oder

elastische Schnur anhängen kann, die sich im ungespannten Zustande befindet, so

lange das Gewicht von der Zange gehalten wird. Läßt die Zange dann das Gewicht los,

so fällt dasselbe nicht auf den Kessel, sondern bleibt an der Kette oder Schnur

hängen, die an der Decke des Kesselhauses oder sonst irgendwo befestigt ist.

C. Walther.

Tafeln