| Titel: | Verbesserungen an Bajonetten und an den Maschinen zur Anfertigung derselben, welche sich Francis Preston zu Manchester, am 30. December 1854 patentiren ließ. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. IV., S. 8 |

| Download: | XML |

IV.

Verbesserungen an Bajonetten und an den Maschinen

zur Anfertigung derselben, welche sich Francis Preston zu Manchester, am 30. December 1854 patentiren ließ.

Aus dem London Journal of arts, Sept 1855, S.

153.

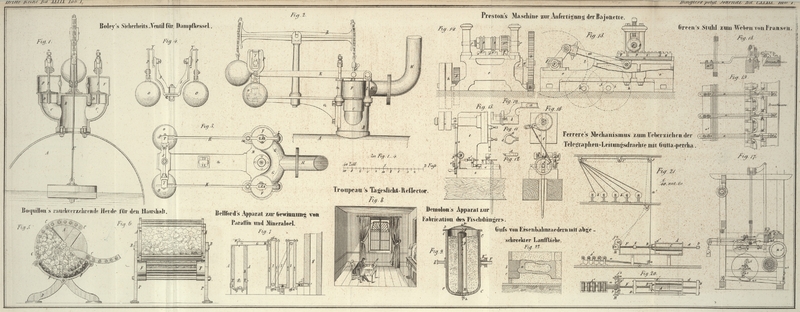

Mit Abbildungen auf Tab.

I.

Preston's Verbesserungen an Bajonetten.

Diese Verbesserungen bestehen 1) in der Anfertigung des zum Bajonettschluß gehörigen

Aufhälters aus einem Stücke mit der Hülse, anstatt

denselben, wie seither, an die Hülse zu schweißen oder zu schrauben; 2) in der

Anfertigung des Schlußringes aus Gußstahl; 3) in der Vermehrung der Dicke des

Schlußringes an derjenigen Stelle, wo seine Tiefe wegen des Aufhälters vermindert

wird.

Die Verbesserungen an Maschinen zur Verfertigung von Bajonetten bestehen in einer

zweckmäßigeren Verbindung derjenigen Theile, welche zur Herstellung und Vollendung

der Hohlkehlen der Bajonettklingen dienen; ferner in einer Vorrichtung zum

selbstthätigen Einstellen der Maschine, welche die Rinne in die Hülse des Bajonetts

schneidet; endlich in der Anbringung einer ähnlichen Vorrichtung an der Maschine welche die Bajonetthülsen

fertig macht.

Fig. 10

stellt ein gewöhnliches Bajonett dar. a ist die Klinge;

b die Hülse; c der

Aufhälter. Seither war es üblich, den letzteren an die Hülse zu schweißen oder zu

schrauben; da jedoch das die Hülse bildende Metall sehr dünn ist, so kann der auf

diese Weise befestigte Aufhälter durch die häufigen Manipulationen mit dem Bajonett

leicht lose werden und herausfallen. Um diesem Uebelstande abzuhelfen, macht der

Patentträger den Aufhälter mit der Hülse aus einem Stück

und läßt daher an der Hülse beim Abdrehen da, wo der Aufhälter hinkommen soll,

ringsherum eine Schulter; der größte Theil dieser Schulter wird dann entweder aus

freier Hand oder auf sonstige Weise abgeschnitten, so daß der hervorragende

Aufhälter übrig bleibt.

Fig. 11

stellt den verbesserten Schlußring, durch welchen das Bajonett an der Mündung des

Gewehrs festgehalten wird, im Grundriß, Fig. 12 im Durchschnitt

dar. In Fig.

11 bemerkt man, daß derjenige Theil des Schlußringes zwischen den

Schultern d, d, welcher gegen den Aufhälter c in Fig. 10 zu liegen kommt,

dicker ist, um die Verminderung in seiner Tiefe auszugleichen. In Folge dieser

Einrichtung ist der Schlußring dem Zerbrechen beim Aufstecken und Abnehmen des

Bajonetts nicht so leicht ausgesetzt, als bei der gewöhnlichen Construction. Auch

sind diese Schlußringe nicht, wie gewöhnlich, aus Schmiedeisen oder Messingguß,

sondern aus Gußstahl, welcher einen höheren Grad von Elasticität, als diese Metalle

besitzt.

Fig. 13

stellt die verbesserte Maschine zum Vollenden der Hohlkehlen der Bajonettklingen in

der Seitenansicht, und Fig. 14 in der Endansicht

dar. e ist eine starke gußeiserne Fundamentplatte, an

welcher die Lager f zur Aufnahme der Kurbelwelle g befestigt sind. Diese Welle wird von der Treibrolle

h aus in eine langsame Rotation versetzt, indem das

Getriebe i in das Rad j und

das an der Achse des letzteren sitzende Getriebe k in

das Rad l greift, welches an die Kurbelwelle befestigt

ist. Die Verbindungsstange m ist an dem einen Ende in

die Kurbel eingehängt, an dem andern Ende mit der unteren Seite der Tafel n verbunden, welche in Nuthen der Platte e verschiebbar ist. An die Tafel n sind zwei oder mehrere Blöcke o und die

Formen p, ferner die Zugstange q befestigt. Letztere greift in ein Getriebe r¹, welches an die Welle r befestigt ist,

deren Lager an die Fundamentplatte e geschraubt sind.

s sind stählerne Walzen, deren Rinnen, dem Bajonett

und seiner Hohlkehle entsprechend, verjüngt zulaufen und am Boden convex sind. Auch

die Formen p haben eine verjüngt zulaufende Rinne mit einer den Hohlkehlen

an der äußeren Seite des Bajonettes entsprechenden doppelten Convexität.

Die Operation mit der Maschine ist nun folgende. Das auf geeignete Weise zurecht

geschmiedete Bajonett wird glühend gemacht und auf eine der Formen p gelegt; hierauf wird die Kurbelwelle, der Schieber n und die Welle r in

Thätigkeit gesetzt. Dadurch wird das Bajonett in die Rinne der Form p gepreßt. Jede halbe Umdrehung der Kurbelwelle g bildet die Hohlkehlen eines Bajonetts. Die Rinne der

Walze s greift über den oberen Rand der Form p, um jedes aus der Form herausragende überflüssige

Metall abzuschneiden. Sobald ein Bajonett auf diese Weise bearbeitet worden ist,

wird es aus der Maschine genommen, und ein anderes in die zweite Form gelegt, um

während der zweiten Hälfte der Rotation der Kurbelwelle die gleiche Behandlung zu

erfahren.

Fig. 15

stellt eine kleine Schlitzmaschine gewöhnlicher Construction, an welcher die in Rede

stehenden Verbesserungen angebracht sind, in der Seitenansicht, Fig. 16 in der hinteren

Ansicht dar. t ist das Hauptgestell; u das Schneidinstrument, welches durch ein an der Welle

u¹ sitzendes Excentricum in auf- und

nieder gehende Bewegung gesetzt wird; v der Schieber,

von welchem ein Zapfen v¹ hervorragt, der die

Hülse des Bajonetts aufnehmen soll. Dieser Schieber erhält vermittelst der Schraube

v², des Sperrrades v³ und des Sperrkegels v⁴ eine

Bewegung, vermöge welcher er die Hülse dem Schneidinstrument u entgegenführt. Die Verbesserungen selbst bestehen in dem Verfahren, die

Bewegung des Schiebers v einzustellen, wenn der Schlitz

in der Bajonetthülse die erforderliche Tiefe erlangt hat. An den Schieber v ist eine Hervorragung w

befestigt, deren oberes Ende eine Regulirungsschraube w¹ enthält, welche auf die Feder x wirkt,

wenn der Schieber bis zum gehörigen Punkt vorgerückt ist. Diese Feder tritt in einen

Einschnitt der Schiebstange y, welche in ein Loch des

Gestells t paßt. Die Stange y enthält eine Hervorragung y¹, mit

einer Stellschraube y³. Auf diese Stange wirkt

die Feder y². Wenn nun die Schraube w die Feder x aus dem

Einschnitt der Stange y herausschiebt, so schiebt die

Feder y² die Stange y

so weit, daß der Kopf der Stellschraube y³ den

Sperrkegel v⁴ aus dem Sperrrad v³ hebt, und dadurch dem weiteren Vorrücken des

Schiebers v Einhalt thut. Der Maschinenwärter schiebt

sodann den Treibriemen von der festen auf die lose Rolle, um die Maschine in

Stillstand zu bringen, nimmt das Bajonett von dem Bolzen v¹ ab und steckt ein neues auf. Der Handgriff an dem Sperrrade v³ hat den Zweck, den Schieber zurückzuschrauben,

wenn ein neues Bajonett aufgesteckt werden soll.

Tafeln