| Titel: | Verbesserte Zündhütchenmaschine; von H. Josten, Mechaniker in Ratingen bei Düsseldorf. |

| Autor: | H. Josten |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. XXV., S. 102 |

| Download: | XML |

XXV.

Verbesserte Zündhütchenmaschine; von H. Josten, Mechaniker in

Ratingen bei Düsseldorf.

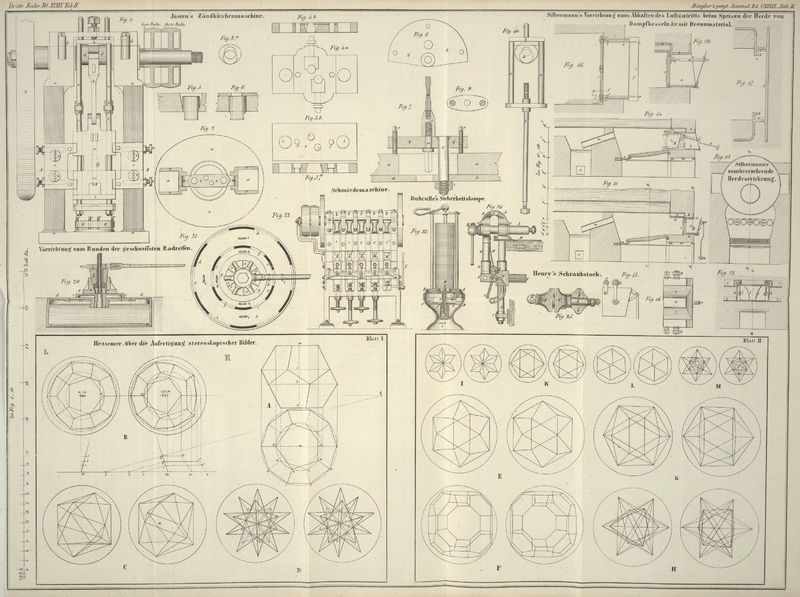

Mit Abbildungen aus Tab.

II.

Josten's verbesserte Zündhütchenmaschine.

Unter den vielen Maschinen welche zur Fabrication der Zündhütchen erforderlich

sindWir verweisen auf die Beschreibung der Maschine zum Einpressen der

Metalldecke in die Kupferzündhütchen, dann der Lademaschine für die

Zündhütchen, im polytechn. Journal Bd.

CXXXVIII S. 14 und 338.A. d. Red., ist keine von solcher Wichtigkeit, als die Maschine zur Darstellung von

Kapseln; von dieser hängt gewissermaßen die ganze Regelmäßigkeit der Fabrication ab.

Die Pariser Maschinen haben meistens den Fehler, daß sie zu schwach gebaut sind, was

öfters Störungen in der Arbeit verursacht; auch sind die Excentrics zu klein, was

die Maschine verhindert einen größeren Hub zu machen, daher sie zur Darstellung

langer Kapseln, wie derjenigen der Militär-Zündhütchen, gar nicht verwendet

werden kann. Ferner sind diese Maschinen zu gedrängt in ihrer Zusammensetzung,

welches dem Arbeiter beim Wechseln der Hohlstempel (Flöten) und der Stifte sehr

hinderlich ist; andere Theile, z.B. die unteren Stiftplatten, können wieder durch

unzweckmäßige Befestigung nicht an ihrer richtigen Stelle gehalten werden, wodurch

ein unnöthiger Verschleiß von Flöten, Stiften und Schneideplatten entsteht, und eine nicht unbedeutende

Masse von fehlerhaften Kapseln und viel Schrot veranlaßt wird. Meine Hauptaufgabe

war daher, diese Mängel durch eine zweckmäßige Construction der Maschine zu

beseitigen, ohne dieselbe in ihren wesentlichsten Theilen einer Veränderung zu

unterwerfen, und meine unausgesetzten Bemühungen wurden auch vom schönsten Erfolge

gekrönt. Einfachheit und Zweckmäßigkeit war hier, wie bei allen meinen mechanischen

Vorrichtungen das Hauptziel, welches dann selbstredend die größte Dauerhaftigkeit

zur Folge hat.

Meine Maschine (Fig.

1 bis 10) besteht aus folgenden Theilen:

a Gestell der Maschine aus

Gußeisen.

b Querstück, als Verbindungsstück,

Lagerdeckel und Führung dienend.

d Achse mit zwei Excentrics und

Krummzapfen aus einem Stück geschmiedet.

c Backen, welche die gußstählernen

Führer des Prismas umfassen.

e Stahlstangen (obere).

i Stahlstangen (untere).

f Schneideplatte.

g Obertheil der Schneideplatte.

h Reiterhalter.

k Zugstange.

l Prisma.

m Führung für das Prisma,

n Stellschrauben dazu.

o Schrauben zum Befestigen der

Backen.

p Leitstifte.

q Stiftmutternplatten,

r Stellschrauben dazu.

s Schrauben zur Befestigung der

Stiftmutternplatten.

t Mutter dazu,

u Schrauben zur Befestigung der

Stiftmutter,

v Stiftmutter,

w Stift (in natürlicher Größe

gezeichnet).

x Unterlagscheibe.

y Schwungrad.

z Mutter zur Befestigung des Rades an

der Achse.

1 Flötenstempel.

2 Flötenhalter.

3 Schrauben zur Befestigung des Flötenhalters an das Prisma.

Fig. 1 vordere Ansicht der Maschine.

Fig. 2a Querschnitt nach der Linie AB und obere Ansicht der Basis des Gestelles.

Fig. 2b Achse mit dem Krummzapfen und den

Excentrics.

Fig. 3a Längendurchschnitt eines gewöhnlichen

Flötenhalters;

Fig. 3b obere Ansicht desselben.

Fig. 4a obere Ansicht meines verbesserten

Flötenhalters;

Fig. 4b Längendurchschnitt desselben.

Fig. 5 gewöhnliche Flöte in natürlicher Größe und Form.

Fig. 6 Flöte zum verbesserten Flötenhalter in natürlicher Größe.

Fig. 7 Anordnung der Befestigung der Stifte, Stiftmuttern und

Stiftmutternplatten.

Fig. 8 obere Ansicht der Stiftmutternplatte.

Fig. 9 und 10 Anordnung der

Verbindung der Seitenstangen zur Führung der Schneideplatte und des Reiters.

Dieselben Buchstaben bezeichnen in allen Figuren die nämlichen Gegenstände. Fig. 1, 2a, 2b, 9 und 10 sind in 1/4 der wirklichen Größe, Fig. 3a, 3b, 4a, 4b in 1/2 der wirklichen Größe, Fig. 5, 6, 7, 8 in wirklicher Größe

gezeichnet.

Das Gestell der Maschine ist mit der ovalen Grundplatte und den beiden Seitenständern

aus einem Stück gegossen. Oben nimmt es zwei Lager von gutem Rothguß auf, in welchen

die Achse zu liegen kömmt, auf der das Schwungrad einerseits und zwei Riemscheiben

andererseits aufgesteckt sind. Die Achse ist an demjenigen Ende, wo sich die

Riemscheiben befinden, um so viel verlängert, daß man noch eine Kurbel vermittelst

einer Mutter daran befestigen kann, was auch dann nicht selten wünschenswerth ist,

wenn die Maschine von irgend einer Kraft in Bewegung gesetzt wird, namentlich beim

Einsetzen neuer Flöten oder Stifte. Ein Querstück, welches als Lagerdeckel dient,

verbindet die beiden Ständer mit einander und gewährt daher zunächst dem Ganzen mehr

Festigkeit. In der Mitte nimmt es eine Schraube auf, welche dazu dient den Reiter

aufzuhalten und den Hub desselben zu reguliren. Zugleich dient das Querstück den

beiden Seitenstangen, welche den Reiter tragen und an denen am untersten Ende die

Schneideplatte hängt, als obere Führung. Mittelst vier Schrauben ist es auf eine

passende Weise mit dem Gestell verbunden, so daß man erforderlichen Falles den

Lagern mehr Schluß geben kann. Die Mitte der Achse bildet einen Krummzapfen, woran

die Zugstange hängt, welche bei der Rotation der Achse das Prisma auf und nieder

führt. Zu beiden Seiten dieser Kurbelwarze sind zwei Excentrics angebracht, mit der Achse aus

einem Stück geschmiedet, von eigenthümlicher Form, welche die Bestimmung haben,

während die Achse rotirt, die Schneideplatte theils zu heben, theils stillstehend zu

halten. Der Zweck dieses Stillstandes ist das Ausschneiden, der Zweck der Bewegung,

die Formirung der Kapsel. Die Anordnung dieses Theiles der Maschine ergibt sich am

deutlichsten aus Fig. 10, welche die Stangen von der Seite der Maschine und die Achse von

einem der Enden aus gesehen darstellt. Das Mittel dieser Fig. 10 bildet hier einen

Rahmen, der oben mit einer viereckigen gußeisernen Platte geschlossen ist, an

welcher sich an ihrer unteren Fläche zwei gut gehärtete Stahlstücke befinden, die

auf den Excentrics der Achse ruhen, während die andere obere Fläche zwei glatt

abgedrehte Stahlstängelchen enthält, die in dem Querstück ihre Führung haben. Unten

wird dieser Rahmen durch ein Querstück Fig. 9 getragen, in dessen

Mitte eine andere Stahlstange angebracht ist, die ihre Führung in dem Prisma hat,

während das Prisma seine Führung in den Stahlstücken hat, welche sich in den

Backenstücken befinden, die mit Schrauben an das Gestell befestigt sind. Diese

Stange kann beliebig verlängert werden, weßhalb sie lose durch das Querstück Fig. 9 gleitet

und mit zwei Muttern an dessen Flächen festgehalten wird; am untern Ende ist sie

ebenfalls mit Gewinde und Mutter versehen, um die Schneidplatte und den Obertheil

derselben jederzeit losnehmen zu können. Die beiden erwähnten Stahlstücke worin das

Prisma gleitet, können mit Stellschrauben angedrückt werden, um ihnen den

erforderlichen Schluß zu geben. Aus demselben Grunde ist auch die Zugstange mit

einem Schließkeil so eingerichtet, daß bei unvermeidlichem Verschleiß der Lager

dieselben angezogen werden können. Unter dem Prisma ist der Flötenhalter (zur

bessern Deutlichkeit in Fig. 3a und 3b in 1/2 wirklicher Größe dargestellt) vermittelst zweier Schrauben

unbeweglich festgeschraubt. Derselbe ist aus Gußstahl angefertigt, glashart gehärtet

und hinsichtlich der Genauigkeit das wichtigste Stück in der Maschine. In Fig. 5 sieht

man eine Flöte in natürlicher Größe in einem Flötenhalter, welcher durchschnitten

ist. Vermittelst eines der Flötenstempel wird die Flöte in dem Flötenhalter

niedergehalten, indem man quer durch das Prisma einen Keil schiebt und ihn so lange

antreibt, bis er die Flöte gehörig fest in den Flötenhalter preßt. Eine Oeffnung in

dem Prisma, unmittelbar über dem Flötenhalter, von entsprechender Weite, an welcher

eine Rinne angebracht wird, gestattet den Kapseln den Weg in einen nebenstehenden

Kasten und zugleich dem Arbeiter genügende Einsicht in das Innere der Maschine, um

von Zeit zu Zeit die Hütchen zu besichtigen. Die andere Seite dieser Oeffnung in dem

Prisma ist mit einer kleinen durchlöcherten Platte versehen, welche hinreichend

Licht durchläßt und so angeordnet ist, daß sie leicht weggenommen werden kann, um beim Einsetzen neuer

Flöten nicht hinderlich zu seyn.

Die Stiftmutternplatte, deren Anordnung und Befestigung an die Grundplatte der

Maschine sich aus Fig. 7 ergibt, wo dieselbe in 1/2 wirklicher Größe mit Stiftmutter und

Stift dargestellt ist, ist gegen jede Verschiebung von der Seite gesichert und kann

vermittelst der Stellschrauben, welche in der Stiftplatte selbst ihre Mutter haben,

während das unterste Ende auf der Grundplatte der Maschine ruht, auf jede beliebige

Höhe gestellt werden.

Die wesentlichsten Vortheile welche meine Maschine gewährt, sind zu klar in die Augen

fallend und zu bewährt befunden worden, als daß es nöthig wäre darüber etwas noch

hinzuzufügen. Arbeiter welche auf der Pariser Maschine durchaus nicht fertig werden

konnten, leisteten auf meiner Maschine Vorzügliches. Hinsichtlich des Kostenpreises

ist sie ebenfalls den Pariser Maschinen vorzuziehen, und bezüglich der

Dauerhaftigkeit begnüge ich mich zu bemerken, daß eine von mir nach vorliegender

Zeichnung erbaute Maschine, welche täglich im Gebrauch war, nach Verlauf von zwei

Jahren, bei einer strenge vorgenommenen Revision, noch in so gutem Zustande erfunden

wurde, daß weder Stellschrauben noch Lager angezogen werden mußten, wobei die

Maschine von Hand getrieben durchschnittlich 90,000 Kapseln per Tag lieferte. Acht solche, etwas später angefertigte Maschinen,

befinden sich sämmtlich noch in voller Thätigkeit.

Die Maschine ist offenbar einfach construirt; alle ihre Theile sind dem Arbeiter ohne

Mühe zugänglich, können in jeder beliebigen Richtung verstellt werden und gewähren

überdieß den Vortheil, daß man die größten wie die kleinsten Hütchen auf einer und

derselben Maschine darstellen kann.

Da der Gußstahl am geeignetsten zu den Flöten verwendet wird, so ist es wesentliche

Bedingung, denselben in hinlänglicher Qualität und Quantität zu besitzen, um des

zeitraubenden Probirens des Stahls überhoben zu seyn. Selbst unter der besten

Qualität finden sich jedoch Stangen vor, welche feine Risse haben und sich erst beim

Härten als schadhaft erweisen. Nichts hemmt aber mehr die Arbeit, als das öftere

Wechseln der Flöten. Denn wenn eine Flöte in der Maschine springt, so verletzt sie

zugleich die Schneidplatte mehr oder minder, und man ist genöthigt diese zuvor

wieder auszubessern. Um dieses Uebelstandes möglichst überhoben zu seyn, construirte

ich mir einen besondern Flötenhalter, der mir wesentliche

Dienste leistet. Die Flöten bleiben der innern Form nach dieselben, erleiden aber in

der äußern eine Aenderung, wie man aus Fig. 5 ersieht, welche

eine gewöhnliche Flöte, und aus Fig. 6, welche eine für

meinen verbesserten Flötenhalter darstellt. Der Flötenhalter selbst ist in Fig. 4a und in Fig. 4b in 1/4 wirklicher Größe gezeichnet. Er besteht aus Gußstahl,

braucht jedoch nicht gehärtet zu werden, welches ebenfalls ein Vortheil ist. Während

die Löcher in dem gewöhnlichen Flötenhalter von oben nach unten conisch ausgebohrt,

sind dieselben hier ganz cylindrisch, so daß die Flöte genau in das Loch paßt. Es

wird nun das Loch, nach außen zu, halb durch eine Backe ersetzt, welche vermittelst

einer Stellschraube fest an die Flöte angepreßt wird. Der Flötenstempel fällt hier,

nebst dem auf ihn wirkenden Keil, welcher nicht mit Unrecht der Zerstörer der

Flötenhalter genannt wird, ganz weg. Man gewinnt dadurch wieder mehr Raum für die

Hütchen, kann auch die Flöten besser einsetzen und, was von noch größerer

Wichtigkeit ist, dieselben besser herstellen. Oben über den Flöten liegt eine kleine

Platte von gehärtetem Stahl, bei welcher Anordnung die Flöte sich durch das Arbeiten

immer fester setzt, während sie in den alten Flötenhaltern das Bestreben hat immer

lockerer zu werden, je stärker der Druck in der Maschine ist. Durch die Anwendung

eines solchen Flötenhalters erleidet die Maschine keine Veränderung, da derselbe an

jedes Prisma statt des bisherigen befestigt wird. In diesen Flötenhaltern erhielt

man ganz schöne Hütchen mit Flöten, welche bereits gerissen waren, als sie

eingesetzt wurden, und es wurde damit eben so lange gearbeitet, als wenn sie ganz

gewesen wären. Ein solcher Flötenhalter macht beim Uebergehen von einer Sorte

Hütchen zur andern die theuren Prismas entbehrlich, wogegen ein gewöhnlicher ein

besonderes Prisma erfordert; seine Dauerhaftigkeit ist hinlänglich erprobt.

Tafeln