| Titel: | Apparat zum gleichzeitigen Telegraphiren in entgegengesetzten Richtungen auf demselben Leitungsdrahte; für Karl Wilhelm Siemens in London als Mittheilung am 8. Nov. 1854 patentirt. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. XXXVI., S. 161 |

| Download: | XML |

XXXVI.

Apparat zum gleichzeitigen Telegraphiren in

entgegengesetzten Richtungen auf demselben Leitungsdrahte; für Karl Wilhelm Siemens in

London als Mittheilung am 8. Nov. 1854 patentirt.

Aus dem London Journal of arts, Decbr. 1855, S.

350.

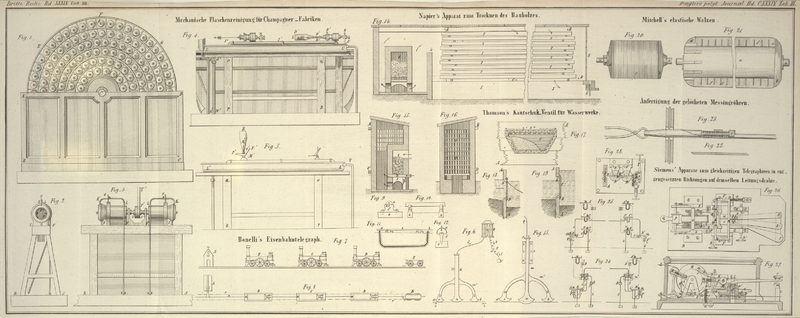

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Siemens' Apparat zum gleichzeitigen Telegraphiren in

entgegengesetzten Richtungen auf demselben Leitungsdrahte.

Fig. 24

stellt eine der Anordnungen zu diesem Zweck dar. Sie besteht aus zwei

telegraphischen und zwar vorzugsweise Morse'schen

Instrumenten A, A', welche an den entgegengesetzten

Stationen aufgestellt sind. Diese Instrumente werden durch locale Batterien B, B' in Thätigkeit gesetzt. Die localen Ketten sind

punktirt dargestellt. C, C' sind die transmittirenden

Instrumente, deren jedes aus zwei Elektromagneten a, b

und den Hebeln c, d aus weichem Eisen besteht, welche an

die Elektromagnete innerhalb der Spiralen befestigt sind. Der Elektromagnet b mit seinem Arm c ist fest,

während der Elektromagnet a mit seinem doppelten Hebel

d sich drehen kann, jedoch durch die Feder f gegen seinen Aufhälter zurückgehalten wird. Dieser

transmittirende Apparat ist in Fig. 28 in einer

Detailansicht dargestellt und soll unten näher beschrieben werden. D, D' sind die gewöhnlichen Tasten oder Contacthebel des

Morse'schen Apparates. E,

E' sind Widerstandsspiralen, bestehend aus einem dünnen Neusilberdraht von

beträchtlicher Länge, welcher einen Widerstand gleich demjenigen des

Telegraphendrahtes darbietet. Dieser Widerstand kann durch Umdrehung der kleinen

Zeiger g, g', Fig. 24, regulirt werden.

F, F' sind galvanische Batterien zum Betrieb der

Telegraphen. Beim Niederdrücken der Taste D wird die

Kette der Batterie F geschlossen. Der galvanische Strom

geht nun von dem Zinkpol dieser Batterie durch den Draht 1 in das Metallstück h, welches in diesem Moment mit dem Hebel D nicht in Berührung ist und von da nach zwei Richtungen: erstens durch

den Draht 2, die Windungen des Elektromagneten b und die

Widerstandsspirale E in das Erdreich, aus diesem durch

den Draht 3 und den Tasthebel D in das Contactstück i und von diesem endlich zurück in den Kupferpol der

Batterie F. Der zweite Strom nimmt von h seinen Weg durch den Draht 4 und die Windungen des

Elektromagneten a in den Leitungsdraht L. An der andern Station gelangt der Strom durch die

Windungen des Elektromagneten a' und durch den Draht 5

nach dem Stück h' und von da durch den Tasthebel D' und den Draht 6 in das Erdreich. Die Erdschichte

durchströmend, gelangt der galvanische Strom in den Draht 3 und durch den Tasthebel

D gleichfalls nach dem Kupferpol der Batterie F. Es ist zu bemerken, daß beide Elektromagnete a und b des Instrumentes C gleich stark erregt werden, und da die Hebel c und d gleichnamige

magnetische Pole werden, so stoßen sie einander ab; es wird daher keine Bewegung

erfolgen. An der andern Station bringt der Strom eine Wirkung nur auf den

Elektromagneten a' hervor; sein beweglicher Arm d' nähert sich daher dem festen Arm des weichen Eisens

c' und stellt dadurch die Berührung zwischen den

äußersten Enden des Hebels d' und dem Contactstück m' her. Dadurch wird die Kette der Localbatterie B' geschlossen und die Armatur des Instrumentes A' so lange angezogen, als die Taste D an der entgegengesetzten Station niedergedrückt

bleibt. Es entsteht somit auf dem Papierstreifen ein Zeichen. Es ist einleuchtend,

daß das Niederdrücken der Taste D' auf gleiche Weise in

dem Instrumente A eine Bewegung hervorbringen wird, wie

das Niederdrücken der Taste D in dem Instrumente A'.

Wenn beide Tasten D und D'

gleichzeitig niedergedrückt werden, so werden dadurch beide Batterien F und F' in die Kette des

Telegraphendrahtes eingeschaltet, so daß die gleichnamigen Pole einander gegenüber

liegen. Da die Stärke beider Batterien ungefähr die gleiche ist, so wird kein

bemerkbarer Strom durch den Telegraphendraht gehen, folglich werden die

Elektromagnete a und a'

nicht afficirt werden. Die von jeder Batterie durch die Elektromagnete b und b' und die

Widerstandsspiralen E und E,

gehenden Localströme erregen Magnetismus in den festen Armen c, c', welche sofort die weichen Eisenhebel d,

d' anziehen und dadurch die localen Ketten beider Instrumente herstellen.

In dem Moment wo eine der Tasten, z.B. D, frei gelassen

wird, tritt die Batterie F aus der Kette und der

Elektromagnet B verliert seinen Magnetismus. Auf der

andern Seite nimmt der Strom von der Batterie F seinen

Weg durch den Telegraphendraht und erregt den Elektromagneten a in dem Moment, wo die Erregung des Elektromagneten b aufhört. Die Arme c und

d bleiben in Berührung und der Localstrom des telegraphischen

Instrumentes dauert fort. An der gegenüberliegenden Station fährt die Batterie F' fort den Elektromagneten b' durch ihren Localstrom zu erregen, und fängt an, den Elektromagneten

a' durch den Strom des Leitungsdrahtes zu erregen.

Die beiden Arme c' und d'

stoßen einander als gleichnamige Pole zweier Elektromagnete ab und der Localstrom

der Batterie B' wird unterbrochen. Der bei h ankommende Strom des Telegraphendrahtes geht jedoch

nicht vollständig durch den Hebel D und den Draht 3 nach

der Erde, sondern ein kleiner Theil desselben nimmt seinen Weg durch die Windungen

des Elektromagneten b und die Widerstandsspiralen E in die Erde. Der Arm c

wird daher einen gewissen Grad von Magnetismus beibehalten, welcher aber so gering

seyn wird, daß er in Vergleich mit dem Magnetismus des Armes d ganz außer Acht gelassen werden darf.

Es ist wichtig, den Widerstand der Spiralen von Zeit zu Zeit nach demjenigen des

Leitungsdrahtes zu reguliren. Zu diesem Zweck ist ein Galvanometer angeordnet,

dessen Nadel in einer aus zwei Drähten bestehenden Spirale spielt; der eine dieser

Drähte bildet einen Theil der localen Kette, der andere einen Theil des

Leitungsdrahtes. Wenn nun beim Niederdrücken des Tasthebels die Nadel abgelenkt

wird, so ist dieses ein Zeichen, daß ein Strom den andern überwiegt; der Zeiger der

Widerstandsspiralen muß daher so weit bewegt werden, bis das Niederdrücken der Taste

am Galvanometer keine merkbare Ablenkung mehr hervorbringt. Die Nadel dieses

Galvanometers wird stets abgelenkt, wenn die Taste des Instrumentes der

gegenüberliegenden Station niedergedrückt wird, und kann daher als Nadeltelegraph

benützt werden. Die beschriebene Anordnung hat auch den beabsichtigten Erfolg, wenn

man die Pole der Batterie umkehrt. Beim gleichzeitigen Niederdrücken beider Tasten

erlangt der Strom des Telegraphendrahtes in diesem Falle die doppelte Intensität des

durch die Widerstandsspiralen oder die Localketten gehenden Stromes, und der

Magnetismus der Elektromagnete a und a' wird die Hebel d und d' anziehen, ungeachtet des gleichnamigen Magnetismus in

den Armen c und c'.

Fig. 25

stellt eine andere Anordnung dar zum gleichzeitigen Telegraphiren nach

entgegengesetzter Richtung mittelst eines und desselben Leitungsdrahtes. A und A' sind telegraphische

Instrumente, welche nach geschlossener Localkette durch die Batterien B und B' in Thätigkeit

gesetzt werden. C und E auf

der einen Seite und C' und E' auf der andern Seite sind die transmittirenden Apparate zum Schluß der

Localketten. Die Armaturen der Instrumente E und E' werden durch die Federn o,

o' gegen ihre Aufhälter zurückgehalten, während die Armaturen der

Instrumente C und C'

durch Federn p und p' von doppelter Kraft

zurückgehalten werden. Wenn der Tasthebel D

niedergedrückt wird, so geht ein Strom von dem Zinkende der Batterie durch den Draht

1, durch die Spirale des Instrumentes C, den

Telegraphendraht und die Windungen des Instrumentes C'

der andern Station; von da durch die Drähte 2 und 3, durch die Windungen des

Instrumentes E' und durch den Draht 4 in das Erdreich;

endlich durch den Draht 5 nach dem Kupferpol der Batterie F. Der Batteriestrom erregt in den Elektromagneten der Instrumente C, C' und E' den Magnetismus

in gleicher Stärke. Diese Stärke ist jedoch nicht hinreichend, die zurückhaltende

Kraft der größeren Federn p und p', wohl aber um die schwächere Feder o' zu

überwältigen und durch Anziehung der Armatur des Instrumentes E' den Strom der localen Batterie B'

herzustellen.

Der telegraphische Apparat A' bringt daher ein Signal

hervor, während der Apparat A nicht afficirt wird. Wird

umgekehrt der Tasthebel D' niedergedrückt, so geht der

Strom von dem Zinkpol der Batterie F' durch den Draht 6

in die Erde, dann durch den Draht 7 der andern Station und durch die Windungen des

Instrumentes E, ferner durch die Drähte 8 und 1, die

Windungen des Instrumentes C, den Telegraphendraht L, die Windungen des Instrumentes C', den Draht 2 und den Tasthebel D' nach dem

Kupferpol der Batterie F'. Der in den Instrumenten E, C, C' erregte Magnetismus bewirkt nur die Anziehung

der Armatur von E, welche durch die schwache Feder o zurückgehalten wird, und somit den Schluß der localen

Kette der Batterie B. Der telegraphische Apparat A bringt daher ein Signal hervor. Sollten die Tasthebel

D und D' gleichzeitig

niedergedrückt werden, dann würden beide Batterien F und

F' in die Kette des Telegraphendrahtes

eingeschaltet. Von dem Zinkpol der Batterie F ausgehend,

würde der Strom den Draht 1, das Instrument C, den

Telegraphendraht L, das Instrument C', den Draht 2, den Tasthebel D', die Batterie F', das Erdreich durchlaufen

und endlich durch den Draht 5 zum Kupferpol der Batterie F gelangen. Die summirte Kraft beider Batterien aber würde hinreichen, um

die zurückhaltende Kraft der stärkern Federn p und p' zu überwältigen. Die Armaturen der Instrumente C und C' würden beide

angezogen und die Ketten der Localbatterien B und B' geschlossen. Die gleichzeitige Bewegung beider

telegraphischen Apparate ist somit außer Zweifel.

Fig. 28

stellt den verbesserten transmittirenden Apparat im Grundrisse dar. Auf der

Basisplatte A sind zwei hohle Holzcylinder angeordnet,

auf welche die Drähte in gewöhnlicher Weise gewunden sind. Die Höhlungen der

Cylinder enthalten Stangen oder Röhren aus weichem Eisen, welche frei um Stahlspitzen

rotiren und jene Höhlungen beinahe ausfüllen. Die Eisenstange oder Röhre des

Cylinders B enthält oben und unten zwei Arme aus weichem

Eisen; diejenige des Cylinders B' enthält zwei ähnliche

Arme E', E'. Ein Messingarm F ragt von dem unteren Arm E hervor und endigt

zwischen zwei Stellschrauben N und O, mit deren Hülfe die Stellung des Arms E adjustirt und fixirt werden kann. Ein ähnlicher

Messingarm G ragt von dem unteren Arm E' hervor und endigt zwischen einer isolirten Widerlage

K und einer metallenen Contactschraube M.

Der Hebel G wird durch eine Spiralfeder H, deren Spannkraft mittelst der Adjustirschraube I regulirt werden kann, gegen seine isolirte Widerlage

K zurückgehalten. Die Widerlagen K und M befinden sich an

einem Metallstück L, welches mittelst der Schraube T leicht bewegt werden kann, um zu jeder Zeit den

Abstand zwischen den Armen E und E' reguliren zu können. Die Länge der Bewegung des Arms G und folglich auch der Arme E und E' wird unabhängig mittelst der

Stellschraube M regulirt. Wenn nun ein galvanischer

Strom die Windungen der Elektromagnete durchläuft, so ziehen die Arme E und E' einander an, und

der Arm G bewegt sich gegen die Metallspitze M, um die Localkette des telegraphischen Instrumentes zu

schließen. Instrumente dieser Art, welche mit solchen Adjustirvorrichtungen versehen

sind, lassen sich bei den telegraphischen Instrumenten A

und A', Fig. 24 und 25, mit

Vortheil anwenden.

Bei dem chemischen Telegraphen von Bain bediente man sich

zur Beförderung der Signale seither durchlöcherter Papierstreifen. Die verschiedenen

Signale wurden dargestellt durch die Combination von Punkten und Linien, und diese

wurden durch entsprechende runde und längliche Löcher in einem Papierstreifen

hervorgebracht. Bedient man sich bei Morse's Telegraphen, welcher die Signale mittelst eines mit der

Armatur des Elektromagneten verbundenen Stiftes erzeugt, eines Papierstreifens mit

runden oder kurzen und mit länglichen Löchern, so zeigt es sich, daß die

Geschwindigkeit, womit der Apparat arbeitet, aus folgender Ursache eingeschränkt

wird. Wenn sich das Papier mit einer solchen Geschwindigkeit bewegt, daß der Wirkung

des Elektromagneten beim Vorübergang eines der kurzen Löcher an dem sogenannten

Finger oder Schreiber gerade hinreichende Zeit geboten ist, so zeigt es sich, daß

während des Vorüberganges eines der länglichen Löcher der rückständige Magnetismus

so stark ist, daß er die Rückkehr der Armatur verzögert und somit auf die

Geschwindigkeit des Signalisirens einen nachtheiligen Einfluß ausübt. Dieser

Uebelstand wird dadurch beseitigt, daß man alle Löcher gleich groß macht und die

Signale durch einen größeren oder geringeren Abstand derselben von einander erzeugt. Auf diese Weise

ersetzen zwei dicht neben einander befindliche runde Löcher ein längliches Loch.

Fig. 26

stellt den Mechanismus zum Durchlöchern der Papierstreifen im Grundriß und zwar

theilweise im Durchschnitt, Fig. 27 im senkrechten

Durchschnitte dar. A, B, C sind drei Tasten, welche

durch Federn in der Höhe erhalten werden, und sich bis zu den Schrauben y niederdrücken lassen. Die Tasten A und B drehen sich mit

ihren Naben d und e um einen

Zapfen I. Die Nabe e ist mit

einem Hebel versehen, und dieser enthält an seinem Ende einen elastischen Haken h', welcher in die Sperrzähne des Rades b greift. Die Nabe d der

Taste A enthält einen ähnlichen Hebel k, dessen elastischer Haken b in die Sperrzähne des kleineren Rades a

greift. Die Räder a und b,

sowie das Sperrrad c und die hohle Trommel H sind an einer in den Trägern E,

E gelagerten Achse G befestigt. Beim

Niederdrücken der Taste A gleitet der Haken h des Hebels k über einen

Zahn des Rades a hinweg und beim Loslassen der Taste

erhält das Rad a mit seiner Trommel H eine Drehung. Das Sperrrad c und der Sperrhebel L dienen zur Hemmung der

Bewegung der Trommel. Dieser Hebel erstreckt sich von einem beweglichen Gestell aus,

welches beim Niederdrücken einer der Tasten mittelst der Stellschrauben n oder n' gehoben wird, um

das Rad c auszulösen, und dasselbe einzuhalten, wenn es

seine durch die Hebel k oder g mitgetheilte Bewegung vollendet hat. Der Papierstreifen z tritt unterhalb der Tasten A und B in die Maschine. Derselbe gelangt

durch den Schlitz eines Metallstücks O und über einen

Theil der Trommel H, welche er verläßt, nachdem er die

Preßwalze P passirt hat. Die Walze P wird durch Federkraft gegen die Trommel H gedrückt und kann zum Behuf des Durchsteckens des

Papiers mit Hülfe des Hebels Q zurückgezogen werden. Das

Papier rückt bei jedem Niederdrücken der Tasten A und

B mit der Trommel H

vorwärts; eben so beim Niederdrücken der um die Achse M

drehbaren Taste C, welche an ihrem Ende einen Haken N enthält, der das Rad b

herumtreibt. Die Bewegung des Rades b wird durch den

Eintritt des Sperrkegels p zwischen die Zähne des Rades

gehemmt. Beim Niederdrücken der Taste A werden durch die

Stellschrauben 1, 1 zwei Schieber s und s' herabbewegt und zwei stählerne Stangen x und x' durch den

Papierstreifen z gedrückt. Beim Loslassen der Taste

heben die Federn t, t' die Schieber s, s', und der Papierstreifen, welcher nun zwei auf

einander folgende Löcher enthält, bewegt sich auf die beschriebene Weise vorwärts.

Beim Niederdrücken der Taste B wird nur ein einziges

Loch ausgeschlagen, indem die Stellschraube 2 dieser Taste die Stange x niederdrückt. Beim Loslassen der Taste B ist das Vorrücken des Papiers minder stark als vorher, weil das Rad b größer ist als das Rad a.

Beim Schlusse jedes Wortes wird die Taste C

niedergedrückt, wodurch das Papier, ohne durchlöchert zu werden, vorrückt. Es ist

wichtig, daß die Löcherreihe in der Mitte des Papierstreifens liege; da aber die

Breite der Streifen verschieden seyn kann, so ist zur Führung desselben folgende

Anordnung getroffen. Die Spindel R tritt durch die

Schieber T und T' mit rechts

und links gewundenen Schraubengängen, so daß beim Umdrehen der Spindel beide

Schieber gleichzeitig gegen einander bewegt oder von einander entfernt werden. Die

Schieber reichen bis zur Basisplatte D hinab und sind so

adjustirt, daß sie den Papierstreifen auf beiden Seiten berühren. Eine ähnliche

adjustirbare Führung steht mit der Spindel R' in

Verbindung.

Tafeln