| Titel: | Ueber die Fabrication der Champagnerweine und die mechanische Flaschenreinigung des Hauses Jacquesson und Sohn zu Châlons an der Marne. |

| Fundstelle: | Band 139, Jahrgang 1856, Nr. XLIII., S. 185 |

| Download: | XML |

XLIII.

Ueber die Fabrication der Champagnerweine und die

mechanische Flaschenreinigung des Hauses Jacquesson und Sohn zu Châlons an der Marne.

Aus Armengaud's Génie industriel, Novbr. 1855, S.

244.

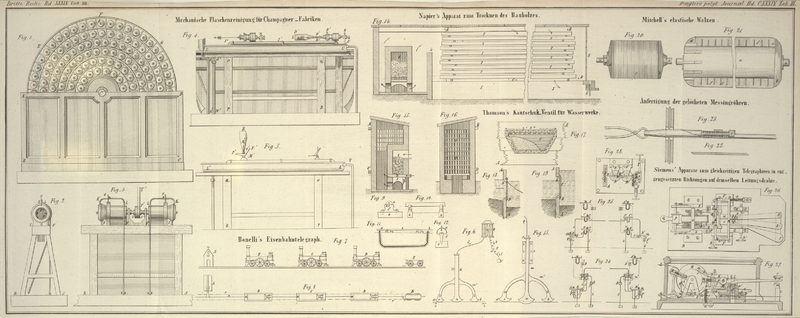

Mit Abbildungen auf Tab.

III.

Ueber Jacquesson's Fabrication der Champagnerweine.

Die HHrn. Jacquesson haben zu

Chalons a. d. M. ein bedeutendes Etablissement für die Fabrication der

Champagnerweine begründet. Ihre Fabrik umfaßt nicht nur alle Operationen, welche zur

Gewinnung dieser moussirenden Flüssigkeit erforderlich sind, sondern auch alle

Nebengewerbe, wie Tischlerei, Küferei, Schlosserei und sonstige Eisenarbeiten,

mechanische Flaschenreinigung, Verschluß der Flaschen etc.

Die Unternehmer haben für diesen Industriezweig großartige Mittel angewendet: dahin

gehören sehr große, im Felsen ausgehauene Keller, welche durch Metallreflectoren

erleuchtet werden und eine leichte Communication unter einander und nach außen

gestatten. Die gefüllten Flaschen werden in diesen Kellern auf Wagen geladen, die

auf einer Nebenbahn zur Ostbahn gelangen, oder auch zu einem Canal, wo sie ein

Dampfboot aufnimmt, um sie (wie das mit der Ostbahn in Verbindung stehende

Eisenbahnnetz des Festlandes von Europa) nach allen Theilen der civilisirten Welt zu

schaffen.

Fabrication des Champagnerweins.

Die Champagne cultivirt fast ausschließlich die sogenannte schwarze

Burgunder-Rebe; hier wie überall ist es der Boden, so wie die mehr oder

weniger gute Lage des Weinbergs, welche die Qualität des Weins bedingen.

Die Cultur des Weinstocks ist fast gänzlich dieselbe wie überall. Im Monat Februar

beschneidet man ihn auf zwei Augen; findet man Stellen ohne dieselben, so läßt man

der Rebe ihre ganze Länge mit zwei oder drei Schößlingen, um Ableger davon zu

machen, d.h. man macht zwei oder drei neue Reben davon, legt sie in etwa 16 Zoll

tiefe Gruben und bedeckt sie mit Dünger. Diese Arbeit, Absenker oder Ableger zu

machen, geschieht in den Monaten April und Mai.

Im Monat März, nach dem Beschneiden, werden die Weinberge umgegraben, wobei man dahin

sieht, die Reben zur Erde zurückzubringen; worauf ein Ausgäten erforderlich wird. Wird der Trieb zu

lang, so steckt man die Pfähle ein und befestigt die Reben daran. Im Junius macht

man eine zweite Gätung. Da sich zu dieser Periode die Traube zeigt, so werden die

Schößlinge oben abgeschnitten, so daß der Saft zur Beere tritt. Im Julius wird ein

drittes und letztes Gäten vorgenommen.

Bei der Lese wenden solche Besitzer, welche nur guten Wein produciren wollen, die

größte Vorsicht an. Sie suchen die einzelnen Beeren an den Trauben einzeln aus; die

zu dicken und die nicht vollkommen reifen werden beseitigt; die guten hingegen

werden sorgfältig auf Hürden gelegt und durch Esel nach den Keltern gebracht, wobei

man dahin sieht, daß sie so wenig als möglich gerüttelt werden; das Keltern muß

sogleich erfolgen, da es wesentlich ist, daß der Farbstoff, welchen die Schale der

Beeren enthält, sich in dem Traubensaft auflöse. Sobald kein Saft mehr kommt, wird

der Zuber unten geöffnet, die Trester werden sogleich rings um die Preßplatte

weggeschnitten und oben auf gebracht, worauf man zu einer neuen Kelterung schreitet.

Man wiederholt dieß nochmals und das Product dieser drei Pressungen ist es, was man

den weißgekelterten Wein (tisane) nennt. Nach diesen

drei Kelterungen werden die Trester noch zweimal abgeschnitten und ausgepreßt, um

allen darin enthaltenen Saft soviel als möglich zu gewinnen; da derselbe aber eine

röthliche Färbung erhalten hat, so wird er besonders aufbewahrt, um Wein für den

Verbrauch des Hauses daraus zu bereiten. Die ausgepreßten Trester enthalten noch

eine bedeutende Menge Saft in den nicht zerrissenen Zellen, daher man sie mit dem

rothen Wein vermengt und mit demselben in den Fässern durchtritt. Die erste Gährung

vollendet das Zerreißen des Zellgewebes der Trauben, der Saft läuft aus und da diese

Trester mehr Farbstoff enthalten als die nicht ausgepreßten Trauben, so erhöht

derselbe die oft sehr schwache Farbe der Rothweine in der Champagne und in

Burgund.

Aus der Kelter gelangt der Most von den drei ersten Pressungen in einen besondern

Zuber, wo er 24 Stunden bleibt um die Säure zu verlieren; es ist dieß der

eigentliche Champagnerwein. Gleich darauf wird er auf Fässer gezogen, die jedoch nur

zu drei Viertel gefüllt werden; die Gährung tritt dann sehr bald ein.

Man läßt die Gährung etwa 14 Tage fortdauern und dabei den Spund so weit offen, daß

die sich entwickelnden Gase entweichen können, oder besser, man wendet den

hydraulischen Spund an. Nach dieser Zeit füllt man die Fässer aus einigen derselben

voll, verspundet sie genau und befestigt auch wohl den Spund dadurch, daß man ein Stück

Faßreif darüber legt und zu beiden Seiten auf den Dauben festnagelt.

In dem folgenden Monat Januar zieht man den Wein ab und schreitet alsdann zur ersten

Schönung mittelst Hausenblase. Vierzig Tage darauf setzt man etwas Gerbestoff

(Tannin) zu und schreitet zur zweiten Schönung. Zuweilen, wenn sehr viel Hefe

vorhanden ist, muß die Schönung ein drittes Mal wiederholt werden.

Im April oder Anfangs Mai zieht man den nun klaren Wein auf Flaschen, gibt aber

vorher etwa drei Procent vom Volum des Weins „Liqueur“ in

dieselben. Man nennt so eine Art Syrup, welchen man durch Auflösen von Candiszucker

in seinem gleichen Volum klarem Weißwein erhält.

Zu dem Abziehen des Weins auf Flaschen und zu deren Verschluß werden viererlei

Arbeiter angewendet: einer welcher den Wein auf Flaschen zieht, einer der sie

verkorkt, einer welcher sie mit Bindfaden und einer der sie mit Draht verschließt.

Das Verkorken wird durch eine Maschine erleichtert, welche den Kork vollkommen

gerade in die Flasche drückt. Die Arbeiter welche das Verbinden der Korke besorgen,

bedienen sich dazu gewöhnlich eines Werkzeuges, calbotin

genannt, mit welchem sie die Flasche zwischen ihren Beinen halten.

Wenn die Flaschen gefüllt, verkorkt und mit Bindfaden verbunden sind, legt man sie so

nieder, daß der Hals unter einem Winkel von etwa 20 Graden geneigt ist, damit die

bei der langsamen Gährung entstehende Hefe in den Hals gelangt und sich an dem Kork

absetzt.

Nach acht oder zehn Tagen vergrößert man die Neigung in demselben Sinne und bringt

sie auf ungefähr 45 Grab; man läßt zwei oder drei Tage verstreichen und erhebt

alsdann den Boden der Flaschen noch mehr, um den Absatz soviel als möglich auf dem

Korkstöpsel zu sammeln; zuletzt stehen die Flaschen ganz senkrecht, der Stöpsel nach

unten gerichtet. Alsdann nimmt sie ein geschickter Arbeiter eine nach der andern

unter den Arm und zieht allmählich den Kork heraus, auf welchen sich der

Niederschlag festgesetzt hat. Indem er einen Augenblick einen Theil des Querschnitts

offen läßt, gelingt es ihm diesen Niederschlag herauszuschaffen; nachdem er dann

eine frische Dosis „Liqueur“ in die Flasche gegeben hat, treibt

er den Kork wieder ein und befestigt ihn mit Bindfaden und Eisendraht. Häufig muß

man, um einen hinreichend moussirenden und klaren Wein zu erhalten, die schwierige

Arbeit des Reinigens und Beifüllens von Liqueur zwei oder drei Monate später

wiederholen.

Der auf diese Weise vorbereitete Champagnerwein ist gewöhnlich nach 18 bis 30 Monaten

trinkbar, je nachdem die Jahreszeit der Gährung mehr oder weniger günstig gewesen

ist.Hinsichtlich der Details der Champagner-Fabrication vergleiche man die

Abhandlung des Hrn. Georg

Dael

„über die Fabrication moussirender Rheinweine“ im

polytechn. Journal, 1843, Bd. LXXXVII S. 219–233.A. d. Red.

Früher mußte man bei dem Preise des Weins außer den sehr bedeutenden Arbeitslöhnen

die möglicherweise große Anzahl zu Bruch gehender Flaschen, welche sich bisweilen

auf 30 Proc. belief, in Rechnung bringen; seitdem aber bei der Glas- und auch

bei der Champagner-Fabrication bedeutende Verbesserungen eingeführt worden

sind, ist der Bruch auf 2 bis 5 Proc. der Flaschen vermindert.

Mechanische Flaschenreinigung.

Eine vollkommene Flaschenreinigung gehört zu den schwierigsten Arbeiten und dennoch

ist sie zur Conservirung aller feinen Weine, besonders der weißen Champagnersorten,

welche vollkommen und immerwährend wasserhell seyn müssen, unumgänglich nothwendig.

Daher hat in der Champagne das Flaschenspülen zu vielen Versuchen Veranlassung

gegeben. Das Haus Jacquesson und Söhne sammelte alle,

sowohl in Frankreich als in andern Ländern und namentlich in England angewendeten

Verfahrungsarten, versuchte sie sämmtlich längere Zeit und gelangte mittelst der

Erfahrungen Anderer und seiner eigenen Erfindungen dahin, daß es die

Flaschenreinigung auf den höchsten Grad der Sauberkeit, Schnelligkeit und

Wohlfeilheit brachte.

Um die musterhafte Flaschenreinigung, welche es seit sechs Jahren mit vollkommenem

Erfolge anwendet, würdigen zu können, muß man wissen, daß das gewöhnliche Spülen in

nachstehenden Processen besteht:

1) in einem äußern Waschen der Flasche mittelst eines Schwammes, über einem mit

Wasser gefüllten Troge;

2) in einem innern Waschen mit Bleischrot, Sand oder Ketten, welche in reinem, durch

einen Hahn eingelassenen Wasser umgeschüttelt werden; und

3) in einem Spülen in reinem Wasser.

Diese Arbeiten haben den Zweck, die (von der Glasfabrik bezogenen) Flaschen äußerlich

und innerlich zu reinigen und sie von der Ofenasche und dem Staube zu säubern,

welche zuweilen sehr fest an der innern Oberfläche hängen und Salze, Alkalien und andere

fremdartige Körper enthalten, welche die Qualität der Weine benachtheiligen. Diese

Reinigung wird gewöhnlich durch Frauen bewerkstelligt, von denen je drei

zusammenarbeiten, die täglich 500 bis 600 Flaschen reinigen können.

Da aber das Füllen sehr schnell, in einer bestimmten kurzen Zeit geschehen muß,

sobald die Gährung in den Fässern den gehörigen Grad erreicht hat und dann oft 40

bis 45 Tausend Flaschen täglich erforderlich sind, so müssen alsdann zahlreiche

Frauen angestellt werden, was um so schwieriger ist, da diese Arbeit nur eine Zeit

lang, nämlich drei bis vier Wochen, dauert.

Dieß ist jedoch einer der geringsten Nachtheile. Das Spülen ist nämlich eine viel

Sorgfalt erfordernde und anstrengende Arbeit, wobei man sich trotz aller Aufsicht

auf das Personal verlassen können muß, denn der gute Erfolg hängt von der Stärke und

der Anzahl der Stöße ab, die den in den Flaschen enthaltenen festen Körpern ertheilt

werden. Nach einer gewissen Arbeitszeit sind die Arbeiterinnen nicht nur erschöpft,

sondern ihre Haut wird auch von der in den Flaschen enthaltenen Asche (der Glasöfen)

oder von dem bloßen Wasser so angegriffen, daß sehr schmerzhafte Schwärungen an

ihren Fingern und Händen entstehen.

Und dennoch erfolgt diese Reinigung langsam und ungenügend; das Schrot oder der Sand

machen gewissermaßen nur Ritzen in die Staubschichten; auch bleiben häufig kleine

Steinstückchen und Bleikörner in den engen Räumen zwischen den Wänden und dem Boden

der Flaschen zurück.

In der Reinigungsanstalt der HHrn. Jacquesson füllen sich die Flaschen von selbst mit Wasser. Eine mit

einem Wasserstrahl verbundene Bürste reinigt ihr Aeußeres an allen Punkten. Eine

andere Bürste durchläuft mit Kraft und Schnelligkeit alle innern Theile: ein

Wasserstrahl von 15 Meter Fall spült sie im Innern, und indem er aus den Flaschen

herausspringt, reißt er alle Stückchen mit sich, welche noch darin befindlich seyn

könnten, und er vollendet die Reinigung, indem er sie äußerlich umhüllt.

Alle diese Arbeiten beanspruchen von Seite der dabei beschäftigten Arbeiterinnen gar

keine Anstrengung und haben gar keine Nachtheile für dieselben; die Bürstendrehbänke

werden durch einen Pferdegöpel in Bewegung gesetzt und die Wasserstrahlen sind so

angeordnet, daß sie die Arbeiterinnen nicht treffen.

Eine vollständige Flaschenreinigungs-Anstalt besteht:

1) aus einem Wasserrade, in dessen Zellen ein Kind die leeren Flaschen legt;

2) aus zwei Drehbänken um die Flaschen äußerlich zu bürsten, von denen jede durch

eine Frau bedient wird;

3) aus zwei Drehbänken um die Flaschen innen zu bürsten, von denen jede ebenfalls von

einer Frau bedient wird;

4) aus einem abstellbaren Wasserstrahl zur schließlichen innern und äußern Reinigung

der Flaschen, womit eine einzige Frau beschäftigt ist, welche die sämmtlichen

gereinigten Flaschen vornimmt.

Ein einziges so eingerichtetes Atelier kann 12 bis 14000 Flaschen täglich reinigen;

dabei leisten sechs schwache Personen in einem Tage, ohne alle Anstrengung und ohne

mögliche Vernachlässigungen und Unvollkommenheiten, dasselbe was 30 Personen bei

aller Anstrengung und unter steter Aufsicht und überdieß mit der Gefahr Schwärungen

an den Händen zu bekommen, kaum zu bewerkstelligen vermögen.

Die HHrn. Jacquesson lieferten

ein vollständiges Modell ihres Reinigungsapparates auf die Pariser

Industrieausstellung.

Der in Fig. 1

dargestellte Apparat besteht aus einem Wassertroge A, B, C,

D, welcher zu drei Vierteln gefüllt ist. Ein mit Zellen versehenes Rad E, F, G nimmt die Flaschen auf, steht mit dem untern

Theile im Wasser und ist um einen Zapfen C um sich

selbst drehbar. Die Drehung wird dadurch bewirkt, daß man die leeren Flaschen in die

Zellen der einen Seite legt, worauf deren Gewicht das Rad niederzieht, daher sich

die Flaschen im Wasser zur Hälfte füllen. In dem Maaße als die zuerst eingelegten

leeren Flaschen untertauchen und frische in die leeren Zellen eingelegt werden,

treten auf der andern Seite einige Reihen halb gefüllter Flaschen aus dem Troge

hervor. Eine Frau welche zwischen dem Rade und der Bürstendrehbank für die äußere

Reinigung der Flaschen steht, faßt diese halb gefüllten Flaschen an dem Halse und

steckt sie, den Boden zuerst, in den von der Bürste gebildeten hohlen Cylinder. Die

leeren Flaschen werden hinten in das Wasserrad eingelegt und vorn halb gefüllt

herausgenommen.

Fig. 2 und

3 zeigen

eine Bürsten-Drehbank zum äußern Reinigen der Flaschen, welche auf ihrem

Gestell I, N, S, R angebracht ist; sie hat eine

Treib- und eine Leerrolle, wodurch die Spindel mittelst eines Laufriemens,

von dem Göpel aus, sehr schnell umgedreht wird. Die Drehbankspindel ist auf jeder

Seite mit einer Bürste versehen, deren Borsten einen cylindrischen Raum bilden,

welcher das Aeußere einer Flasche aufnimmt. Am Boden dieses hohlen Cylinders

befindet sich ein hervorstehendes Bündel von Borsten, wodurch der Boden der Flasche

gereinigt wird. Diese Bürste hat einen Mantel von verzinntem Kupferblech mit dem

doppeltconischen Ende IK, in welchem sich das

durch die Centrifugalkraft der Bürste ausgeschleuderte Wasser sammelt, um durch die Röhre

l' abzulaufen. Eine kleine Röhre K, O, L mit Hahn O

schleudert mit Kraft einen ununterbrochenen Wasserstrahl in das Innere der

Bürste.

Während der äußern Reinigung bleibt die Flasche stets halb mit Wasser gefüllt.

Nachdem sie gereinigt worden, wird sie aufrecht auf einen mit Rand versehenen Tisch

gestellt. Das sich auf der ebenen Tischplatte verbreitende Wasser wird von dem Rande

zurückgehalten und fließt mittelst einer zu dem Ende angebrachten Röhre ab.

Von diesem Tisch nimmt die Arbeiterin welche die Bürstendrehbank zur innern Reinigung

der Flaschen bedient, die Flaschen weg und hält sie der innern Bürste entgegen.

Letztere besteht aus einer Stange von Eisendraht, an deren Peripherie eine runde

Bürste und an deren Ende ein Pinsel von feinen Metalldrähten angebracht ist. Diese

doppelte Bürste tritt in die Flasche ein und sondert den Staub und sonstige

Unreinigkeiten von dem Innern derselben ab, selbst in dem spitzen Winkel, welchen

der Boden mit den Wänden bildet. Sie wird auf dieselbe Weise wie die vorhergehende,

mittelst eines Laufriemens A', B', mit großer

Schnelligkeit um sich selbst gedreht. Die Bürstendrehbank liegt auf dem Gestell O, P, Q, R und die Platte desselben hat eine solche

Einrichtung, daß sie das Wasser aufnehmen kann (Fig. 4).

Die innen ausgebürsteten Flaschen werden alsdann, der Hals nach unten gekehrt, in

eine Platte mit Löchern gesteckt, damit sie auslaufen und auströpfeln. Eine darunter

befindliche Platte mit Rändern und Abflußrohre nimmt das Wasser auf und führt es

ab.

Endlich nimmt eine Arbeiterin die ausgetröpfelten Flaschen von der Lochplatte weg und

steckt sie mit dem Halse über eine senkrechte Röhre O',

Fig. 5. In

dem Maaße als die Oeffnung des Flaschenhalses sich senkt, drückt die Arbeiterin auf

die Schaukel P des Hahns P',

N', dessen Wasserstrahl dann bis zu dem Flaschenboden emporgeschleudert

wird. Zieht man aber die Flasche wieder in die Höhe, so verschließt das Gegengewicht

N' der Schaukel den Hahn immer mehr, und wenn man

die Flasche abnimmt, wird derselbe gänzlich verschlossen und der Wasserstrahl

abgestellt. Zwei solche Röhrenmundstücke mit Hahn O'

sind auf einer weiten Röhre von Kupferblech angebracht, die ihrerseits auf einem

kupfernen Becken L' befestigt ist und ihr Wasser aus dem

großen obern Behälter erhält. Dieses Becken nimmt das Wasser auf, welches aus der

durch den Wasserstrahl gespülten Flasche ablauft und läßt es mittelst einer Röhre in

den Trog gelangen, worin sich das Rad zum Füllen der leeren Flaschen dreht. Um das

Spülen zu vollenden, nachdem es im Innern geschehen ist, hält die Arbeiterin die

Flasche und auch deren Boden dem Wasserstrahl entgegen, welcher durch einen mäßigen

Druck auf die Schaukel des Hahns veranlaßt wird. Das sich auf dem Aeußern der

Flasche ausbreitende Wasser reicht hin, um ihre absolute Reinigung zu

vervollständigen.

Diese Flaschenreinigungs-Anstalt bildet einen wesentlichen Theil von dem

großartigen Jacquesson'schen Etablissement. Nachdem man

die 9 Kilometer (über eine deutsche Meile) langen Keller, welche mittelst

zahlreicher Reflectoren überall durch das Himmelslicht erleuchtet werden, und auf

deren Sohle eine Zweigbahn der Paris-Straßburger Bahn liegt, durchwandert

hat, nachdem man die ausgedehnten darüber befindlichen Gebäude besucht und die sie

zierenden Thürme, Kuppeln und Altanen, sowie die Rampen welche zu ihnen führen,

bewundert hat, nachdem man die zehn Kelter oder Traubenpressen und die zwanzig Vaucanson'schen Ketten, welche die Flaschen aufziehen und

herablassen, die Weinkörbe und Weinfässer aus den Kellern bis zum fünften Stockwerk

auffördern, im Betriebe gesehen hat, wird man die Reinigungsapparate noch mit großem

Interesse betrachten.

Tafeln